О Гумилёве... / Стихи

Тезаурус смерти в лирике Николая Гумилёва

Рассматривается тезаурус смерти в лирике Николая Гумилёва: представлена классификация мортальных сюжетов и мотивов, выделены три группы — «морская» танатология, «балладная» танатология и автотанатология. В «морской» танатологии отмечены мотивы корабля-призрака, плавания на корабле-призраке, капитанов-мертвецов и др. Балладная танатология складывается из таких мотивов и сюжетов, как таинственное путешествие в иной мир, гибель девы, жертва-жених, властитель, сеющий смерть, и др. Автотанатология Гумилёва включает в себя следующие аспекты: смерть поэта, смерть героя, смерть влюбленного и создание образа загробного мира.

Разнородность представленной классификации обусловлена особенностями творческого мышления поэта: первая группа является тематической, вторая выделена по жанровому признаку, третья открывает особенности лирического повествования. В статье подчеркивается контраст между жизнелюбием поэта и переживанием им трагичности бытия, выраженным в стихотворениях, описывающих его собственную гибель/гибель лирического героя.

Мотив смерти в лирике Гумилёва, быть может, не является самым частотным, зато он несет особенную смысловую нагрузку. Гумилёв — «рыцарь счастья», вызывающий в одном из своих стихотворений на дуэль всякого, кто «жизнью недоволен». Для его творчества характерны сюжеты и мотивы, связанные с покорением пространства, наслаждением земным бытием. Однако, как и у любого писателя, сюжеты о смерти неизбежно возникают и в его поэзии. Интересно выявить свойства данных сюжетов и мотивов еще и потому, что как будто бы не принимающий трагические переживания и открыто восхищающийся прекрасным миром поэт неоднократно описывал не только смерть условных персонажей своего лирического космоса, но и представлял собственную гибель.

Мы предлагаем классификацию гумилёвских сюжетов и мотивов смерти, выявленную после анализа стихотворений поэта по первым четырем томам полного собрания сочинений в 10-ти тт. (Гумилёв Н. Полное собрание сочинений в 10 т. М.: Воскресенье, 1998-2007), где представлена его лирика.

Для Гумилёва характерен ряд повторяющихся мотивов (сюжетов), связанных с гибелью персонажей, лирического героя, мира и т.д. Мотивы смерти в лирике поэта можно разделить на три группы.

- «Морская» танатология.

- «Балладная» танатология.

- Автотанатология.

Данная классификация связана с разнородными аспектами — тематическими, жанровыми, нарративными, но основу разделения рассматриваемых сюжетов и мотивов у Гумилёва трудно сформировать иначе. Первая группа обозначена с точки зрения проблемы тематики, вторая выделена по жанровому признаку, третья открывает особенности лирического повествования.

Анализ только тематический не даст возможности выделить «условный» мир персонажей Гумилёва, явленный в его трансформированных балладах. Между тем и сугубо жанровый подход не будет окончательно продуктивным: из жанров, связанных с мотивом смерти, в поэзии Гумилёва встречается только баллада. Наконец, невозможно обойти стороной несколько текстов, в которых Гумилёв описывает собственную смерть: здесь важны не жанр или тематика, но именно нарративная структура построения. Впрочем, две последние группы могут быть разведены по принципу преобладания эпического начала («балладная» танатология) и лирического (автотанатология) в стихотворениях Гумилёва.

Так или иначе, три обозначенных нами ряда создадут достаточно полную картину того, как поэт обыгрывал в своих текстах мотив (в отдельных случаях, сюжет) смерти.

Хотелось бы отметить и особое значение райского топоса, присутствующего у Гумилёва как в балладах, так и в лирических стихотворениях. Создание образа рая, наделенного достаточно фиксированными свойствами, характерно как для ранней, так и для поздней лирики поэта.

Итак, рассмотрим последовательно три группы танатологических мотивов/сюжетов, используемых Гумилёвым в лирике.

1. «Морская» танатология

Жизненный путь поэт представляет как дальнее странствие, интересное, но трудное путешествие по диким местам, преодоление почти невероятных препятствий, но это не просто дорога: гумилёвский взгляд всегда предпочитает движение по морю, сквозь мальстремы, штормы и рифы. Опасности плавания вплотную подводят к призрачному, таинственному пространству смерти. Акмеистический текст моделирует «призрачное» пространство: лейтмотив плавания соединяет между собой литературные отголоски многих древних легенд, перемешивающихся между собой, вмещающихся друг в друга. Все это создает ощутимый эффект того, что одно пространство может заключать в себе множество других пространств или пересекаться другими пространствами. Водная стихия непредсказуема, мотив путешествия по водам связан с идеей опасности, с возможностью не возвратиться домой, со страхом пропасть в морских пучинах. Морские стихотворения Гумилёва обнаруживают в подтексте легенды об исчезновении, несут в себе гибельные смыслы, чреватые трагическим финалом, и самым наряженным моментом таких текстов становится момент возвращения/невозвращения.

Так в лирике Гумилёва рождается мотив, становящийся в отдельных циклах сюжетом, — мотив кораблей-призраков. Об этом упоминали критики и исследователи творчества поэта, отмечая и сходство с фантастическими образами Эдгара По, символическими мечтаниями Ш. Бодлера, импрессионистскими образами А. Рембо, жесткими и «мужественными» стихами Р. Киплинга. Как правило, данная тема касалась, в основном, микроцикла «Капитаны», шире — сборников «Романтические цветы» и «Жемчуга».

В «морскую танатологию» Гумилёва можно включить, несколько расширив тему кораблей-призраков, мотив «Летучего Голландца». Вписанная в лирику Гумилёва легенда о «Летучем Голландце» скрывает за собой особый пространственный континуум — мир призраков и смерти, без погружения в который, без осознания его таинственной границы невозможно ни одно плавание. Существование призрачного мира обеспечено природой водной стихии, сопричастной довременному хаосу и ритмическому первоначалу мира. Водная стихия, как стихия первоначал, заставляет обратиться к легендарным и мифологическим европейским сюжетам о морских странствиях, и это не только легенды о Летучем Голландце, но и истории об Одиссее, Лорелее и многие другие.

В стихотворениях «Корабль», «Нас было пять... Мы были капитаны», в микроциклах «Капитаны» и «Возвращение Одиссея», в «Путешествии в Китай», «Пятистопных ямбах» и «Заблудившемся трамвае» мотивы кораблей-призраков и «Летучего Голландца» являются ведущими и сюжетообразующими, так что можно говорить о создании поэтом «морского танатологического» пространства.

Важным аспектом морской танатологии у Гумилёва являются поэтические претексты — прежде всего, французских (В. Гюго, Л. Дьеркса, Ш. Бодлера, А. Рембо и др.), английских и немецких (Э. По, Р. Киплинга, В. Гауфа, Й. К. Цейдлица) и русских авторов (М. Ю. Лермонтов, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, А. Блока и др.)1.

Гибель корабля-призрака: «Корабль». Корабль оказывается более чем призраком: с одной стороны, он воображаемый и потому «виртуальный»; с другой стороны, хотя он погибший, но представлен поэтом как живой, и нет ни одной детали, указывающей на то, что сейчас это — остов. Отсылки к стихотворению А. Блока «Ты — как отзвук забытого гимна...» (размер — 3-стопный анапест, сходство синтаксических конструкций и мотивов).

Капитаны-мертвецы на корабле-призраке: «Нас было пять... Мы были капитаны», микроцикл «Капитаны». Судьба героев практически приравнена к судьбе «Летучего Голландца». Интертекстуальные связи с «Пьяным кораблем» («Le bateau ivre») А. Рембо, новеллой В. Гауфа “Рассказ о корабле привидений” («Die Geschichte von dem Gespensterschiff»), «За цыганской звездой» (“The Gipsy Trail”) Р. Киплинга, рассказами Э. По “Манускрипт, найденный в бутылке”» ("MS Found in a Bottle") н «Низвержение в Мальстрем» ("A Descent into Maelstrom"), с поэмой К. Бальмонта «Мертвые корабли».

Морское плавание на корабле-призраке: «Путешествие в Китай». Гумилёв заменяет мрачного капитана «Летучего Голландца» из микроцикла капитаном «вакхическим» и поэтическим. Управлять кораблем-призраком (существующим лишь в воображении поэта) должен один из его любимых авторов — Ф. Рабле. Рядом с давно умершим, но вечно живым Рабле, герои обретут не только легендарное, но и поэтическое бессмертие. История о корабле-призраке преобразуется в стихотворении Гумилёва в историю нескончаемых странствий поэзии.

Одиссей как прообраз капитана «Летучего Голландца»: микроцикл «Возвращение Одиссея». По мнению А. Архиповой, «Одиссей — это герой, вернувшийся живым не только из своего многострадального путешествия, но и из Аида... Одиссей — погубленный “черной богиней” — возвращается домой уже не живым, а скорее мертвым для того, чтобы отомстить... неверной жене, а, выполнив свой долг, должен вернуться... Это тоже своеобразный мотив путешествия через смерть, преодоления смерти» [2. С. 134]. Отсылка к новелле В. Гауфа “Рассказ о корабле привидений”.

Корабль-призрак: «Пятистопные ямбы». Морской пейзаж, созданный Гумилёвым, выглядит в духе эпизодов встречи кораблей с «Летучим Голландцем». В стихотворении корабль движется как вечный странник. Интертекстуальные связи с новеллой В. Гауфа “Рассказ о корабле привидений”, рассказами Э. По “Манускрипт, найденный в бутылке” и «Низвержение в Мальстрем», балладой И. К. Цейдлица «Корабль призраков» («Ое181ег8сЫй»), стихотворениями М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» и «Два великана».

Заблудившийся трамвай как один из гумилёвских «кораблей-призраков», вариант «Летучего Голландца»: «Заблудившийся трамвай». Гумилёв помещает лирического героя внутрь трамвая-призрака, родственного «Летучему Голландцу», и заставляет видеть всю свою жизнь в картинах, как будто реально возникающих за окном. Интертекстуальные связи с «Плаванием Св. Брендана», «Плаванием монахов на остров Еноха и Илии», новеллами В. Гауфа “Рассказ о корабле привидений” и «Стинфольская пещера» («Die Höhle von Steenfoll. Eine schottländische Sage»), «Пьяным кораблем» А. Рембо, рассказами Э. По “Манускрипт, найденный в бутылке”» и «Низвержение в Мальстрем», балладой Й. К. Цейдлица «Корабль призраков», «Воздушным кораблем» М. Ю. Лермонтова, «Вием» Н. В. Гоголя, стихотворением В. Ходасевича «Берлинское».

2. «Балладная» танатология

Трансформация жанра баллады Серебряного века создает возможность появления таких понятий, как «балладность», «стихотворений балладного типа» и т.д. А. А. Боровская отмечает, что «одной из определяющих тенденций в развитии русской поэзии первой трети XX в. являются межродовые взаимодействия, которые служат основой как формирования новых жанров, так и трансформации уже сложившихся» [4. С. 316]. По мнению О. В. Зырянова, «эволюция жанрового сознания в лирике Нового времени приводит если не к полной элиминации жанровой материи, то во всяком случае к серьезным затруднениям с самим процессом жанровой идентификации» [8. С. 47]. Поэтому баллады Гумилёва невозможно рассматривать как произведения «чистого» жанра. О своих балладах Гумилёв пишет, что это «стихи психологического содержания, соприкасающиеся с нынешними культурнофилософскими направлениями мысли, как русскими, так и иностранными» [6. С. 223]. Между тем именно балладное начало объединяет ряд рассматриваемых нами текстов2.

Выделим их основные особенности:

- Условность и четко обозначенная сюжетность повествования. Персонажи баллад Гумилёва — гномы, воины, конквистадоры, чудовища, царицы, мифологические герои и т.д.

- Особая атмосфера таинственности, сказочности, мистики. Действие часто происходит во дворце, в сказочной/мифологической стране, на поле боя и т.д.

- Двоемирие. Смертъ/рай/лазоревая страна/таинственная страна/за гробом vs. земная жизнь. В балладах Гумилёва реальное и ирреальное пространства обозначены, но порой они не имеют четких границ, очертания миров маркируются определенными признаками (например, память/воспоминание/мечта о будущем/сон), архитектурными образами (город/ колонны/площади/маскарадное действо и др.).

- Цикличность времени. Время в балладах Гумилёва превращается в вечность, растворяется в бытии, смерть становится одним из элементов вечности.

Балладная танатология в лирике Гумилёва складывается из ряда мотивов и сюжетов, представленных ниже:

Таинственное путешествие в иной мир/инобытие/проникновение за грань земной жизни: «Баллада» («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...»), «Камень», «Венеция», «Всадник», «Утешение», «Евангелическая церковь», «Заблудившийся трамвай», «У цыган», «Паломник»

Смерть героя/поэта/властителя/укротителя: «Молодой францисканец», «Оссиан», «Песня о певце и короле», «По стенам опустевшего дома...», «Старый конквистадор», «Орел», «Воин Агамемнона», «Сон Адама», «Абиссинские песни» («Военная»), «Укротитель зверей», «Конквистадор», «Сомали», «Замбези», «Дагомея», «Цепи башен...», «Ольга»

Властитель, сеющий смерть: «Песня о певце и короле», «Дева солнца», «1905,17 октября», «Царь, упившийся кипрским вином...»

Невеста-жертва/гибель девы/царицы: «Осенняя песня», «Невеста льва», «На горах розовеют снега...», «Неслышный, мелкий падал дождь...», «Царица», «Константинополь», «Дездемона», «Старая дева», «Змей», «Дева-птица»

Жертва-жених/убитый брат/жертва-ребенок: «Перстень», «Маргарита», «1905, 17 октября»

Самоубийство: «Самоубийство»

Убийство из мести: «Абиссинские песни» («Пять быков», «Невольничья»), «Загробное мщение», «Леопард»

Смерть как жуткая вечность/страшный иной мир/«тайны гроба»: «За гробом», «Загробное мщение»

Смерть от любви/от руки возлюбленной, смерть как возлюбленная: «Сказка о королях», «Умный дьявол», «Ягуар», «Смерть», «Мне снилось: мы умерли оба...», «Озеро Чад», «Анна Комнена», «Поединок», «Отравленный»

Гибель в страшном экзотическом пространстве: «Ягуар» (лирический герой «превращен» в зверя, помещен в чуждый мир), «Экваториальный лес», «Лес», «У цыган», «Звездный ужас»

Некоторые тексты были помещены в разные ряды, поскольку в них соединяются разные оттенки мотивов. Тем не менее, представленные выше ряды позволяют увидеть разнообразие созданной Гумилёвым «балладной» танатологии.

3. Автотанатология

Автотанатологию Гумилёва можно рассмотреть в четырех основных аспектах:

- Смерть поэта.

- Смерть героя.

- Смерть влюбленного.

- Создание образа загробного мира.

Гумилёв, как и некоторые другие поэты (в частности, Лермонтов), предсказал свою смерть в стихотворениях. Помимо наиболее известных и почти уже ставших хрестоматийными текстов («Волшебная скрипка», «Рабочий», «Заблудившийся трамвай»), у Гумилёва есть ряд произведений (не только лирических, но и эпических, и драматических, «Гондла», например, или «Скрипка Страдивариуса»), на героя которых проецируется в какой-то мере (большей или меньшей) судьба поэта. Поэтому помимо явной автотанатологии, можно выделить «автотанатологический подтекст» в творчестве Гумилёва.

И. Одоевцева, описывая своего учителя, подчеркивала: «Поэт, путешественник, воин, герой — это его официальная биография, и с этим спорить нельзя» [15. С. 47]. В «Памяти» задана судьба Гумилёва не только в пространстве, но и во времени, где бытие вмещает в себя целый сгусток существований. Среди разных ликов возникают лица поэта, воина, путешественника. Это «деление», заданное самим Гумилёвым в одном из своих программных стихотворений, позволяет понять пересечение разных ипостасей в судьбе поэта.

Рассмотрим последовательно ядро каждого из указанных аспектов автотанатологии и укажем также периферийные тексты, тем не менее, отчетливо подсвечивающие это ядро.

Смерть поэта

«Волшебная скрипка», «Память», «Заблудившийся трамвай», «Рабочий», «Стокгольм», «Правый путь», «На льдах тоскующего полюса...», «Судный день», «Детство», «Эзбекие», «Нежно-небывалая отрада...»

Поэт у Гумилёва изначально наделен трагической судьбой и «кратким веком». И в выделенных нами текстах подчеркнуто личностное начало, лирическое «я» оказывается «в рамках» биографии или частично соотнесено с авторской судьбой.

В «Волшебной скрипке» поэтическая судьба сравнивается с судьбой скрипача, обреченного на «страшную смерть», на поединок с чудовищами и «темный ужас».

«Память» открывает «смерть души»: тело, согласно концепции Гумилёва, вмещает в себя множество сменяющих друг друга душ, умирающих, страдающих и радующихся. Смерть поэта в данном контексте становится неизбежной данностью, позволяющей увидеть новый лик героя и обрести новую душу3. По мнению С. Л. Слободнюка, «метемпсихоз (переселение душ), пожалуй, единственный из элементов индийской духовности, встречающийся в творчестве поэта... Нечто похожее на теорию сансары (чувственных перевоплощений. — Е.К.) и в то же время совершенно иное, окрашенное гумилёвским пониманием этой проблемы, можно обнаружить в стихотворении “Память”... Между тем следует отметить, что, если Гумилёв и был знаком с учением о сансаре, то он заимствовал от него лишь внешнюю часть — сам принцип круга рождений. Но в ведантизме ряд перевоплощений заканчивался слиянием души с абсолютом — брахманом; в произведениях Гумилёва конец “пути” — это смерть» [18. С. 174].

«Идея о смене душ внутри одного тела, — отмечает Н. А. Богомолов, — не кажется особенно оригинальной» [3. С. 49]. Исследователь обращается к последним двум строфам стихотворения, «в которых судьба лирического “я” решается неведомым путником со скрытым лицом. По мнению Ахматовой, этот путник — смерть... М. Д. Эльзон утверждает, что он — Христос» [3. С. 49]. Н. А. Богомолов видит в данных стихах ницшеанский контекст и отсылку к «планетной классификации животных, птиц и рыб. Лев и орел соответствуют солнцу в космическом мире. Таким образом, путник стихотворения — одновременно и Смерть, и Христос, и Заратустра, и Солнце, и, вполне возможно, что-то еще... Акмеистическая ясность стихотворения превращается в откровенную полисемичность, причем полисемичность на высших уровнях анализа текста» [3. С. 50].

Рабочий, «отливающий пулю» в одноименном стихотворении, возможно, не воплощает собой убийцу поэта, скорее, это германская пуля, связанная с битвами, с героическим поступком воина, сражавшегося на фронте. Однако авторское начало в тексте настолько сильно, что образ поэта как бы проступает над образом воина («упаду, смертельно затоскую, / Прошлое увижу наяву»). Созданная картина косвенно отсылает к «Сну» («В полдневный жар...») Лермонтова, где поэт также сливается с умирающим офицером. Именно «Сон» является подтекстом стихотворения «На льдах тоскующего полюса...», в котором Гумилёв описывает одиночество и демонические соблазны умирающего лирического героя. Однако созданный Христом «Никейских лилий белый сад» открывает поэту истинную сущность творчества и новую жизнь.

«Судный день», герой которого отдает пророку «багряный сок из винограда сердца», символически обозначает поэтический дар, приносимый миру. Не случайно текст посвящен В. И. Иванову: здесь можно увидеть диалог двух поэтов, младший из которых склоняет голову перед старшим.

Раннее стихотворение Гумилёва «Правый путь» противопоставляет смерти «царственную мысль», слово поэта, рожденное «в муках и пытках». Тем ценнее оно и дороже, тем горше потерять его за гробом, и именно это знание заставляет пройти «путь величавый и строгий». В стихотворении «Нежно-небывалая отрада...» мечта о смерти затемнена наслаждением жизни — творчеством и любовью, подобно тому, как и в «Эзбекие» поэт выбирает величие жизни и отказывается от стремления к гибели.

В «Заблудившемся трамвае» лирическое «я» можно условно соотнести с самим поэтом. Сюрреалистический рисунок текста не позволяет рационально разделить образные и мотивные пласты, сменяющие друг друга, как и топосы, которые одновременно наложены один на другой. Но авторское ведение накладывается на все пространство текста, и мы понимаем, что речь идет о судьбе поэта.

Уже в ранней лирике Гумилёва «испытание... происходит вне реального пространства и присущего ему временного измерения. Испытание всегда переносится в онирическое или визионерское пространство “сна”, “мечты”, “сказки”, “легенды”, “воображаемого прошлого”, — то есть... внутрь творческой личности» [14. С. 499]. Среди множества пространств и времен Гумилёв ищет свой мир — мир поэта, словно потерянный когда-то и звучащий то в песнях скальдов, то в звонах «волшебной скрипки», то в лютне Гондлы, который своей игрой «укрощает» жестокие сердца «волков»-исландцев. В стихотворении «Стокгольм» «мы видим сначала как бы слияние души личной с этими душами городов и душевного с внешнереальным, но потом эти воплощения вскрываются, как только этапы странствований и блужданий самой души» [5. С. 122]. Образ Стокгольма рождается из сна, но сон здесь как будто приоткрывает завесу о происхождении лирического героя. В стихотворении рождается мотив, который впоследствии будет реализован в «Заблудившемся трамвае» — мотив «бездны времен»4. «Стокгольм» и «Заблудившийся трамвай» тесно соединены: это тексты, в которых пространство как бы расподобляется «в бездне времен» или же «взрывается временем» [21. С. 49], если использовать термин Ю. Н. Чумакова.

В «Заблудившемся трамвае» есть палач («в красной рубашке5, с лицом, как вымя»), цвет его рубашки оксюморонно сочетается с вывеской: «кровью налитые буквы / Гласят: «Зеленная». «Негативная оценка крови (пусть даже и пролитой) — единичный случай в творчестве Гумилёва. Красный цвет — цвет крови — отнюдь не смущал Гумилёва. Этот цвет всегда пленял его, оказывая на его воображение какое-то гипнотическое действие» [1. С. 125-126]. Сочетание красного с зеленым, причем даже не с цветом, а сутью (это название магазина, где продают овощи), смещает отчасти акценты. В стихотворении «Детство» поэт пишет: «Людская кровь не святее / Изумрудного сока трав». Сок трав в «Заблудившемся трамвае» буквально заменен на людскую кровь, более того, на кровь самого поэта. Подмена кочана капусты на человеческую голову осуществляется, по-видимому, по ассоциации со сказкой Гауфа «Карлик Нос»6.

Р. Д. Тименчик отмечает, что «навязчивая идея обезглавливания изначально связалась с трамвайной темой» [19. С. 140]. В стихотворении Ходасевича «Берлинское» трамвай становится зеркалом, открывающим новое лицо героя. И у Гумилёва лирическое «я» оказывается лицом к лицу (как в зеркале) с собственным мертвым двойником. Образ Орфея, увиденный Л. Силард у Ходасевича [16. С. 100-101], может служить объяснением и отрубленной голове в «Заблудившемся трамвае»: видение «мертвой головы» открывает неизбежную устремленность каждого поэта к судьбе Орфея.

Смерть героя

«Я всю жизнь отдаю для великой борьбы...», «Моя душа осаждена...», «Иногда я бываю печален...», «Выбор», «Завещание», «В пустыне», «Сонет» («Я, верно, болен...»), «Фра Беато Анджелико», «Смерть» («Есть так много жизней достойных...»), «Детство», «Я и вы», «Душа и тело», «Мои читатели»

Смерть героя у Гумилёва может быть отнесена к его художественной автотанатологии, в первую очередь, потому, что трагически погибающий персонаж его текстов близок лирическому «я». За мифологическими и историческими именами (Геракл, Терсит, Гектор, Одиссей и др.) стоит сам поэт, для которого подвиг есть смысл и главная цель бытия:

Есть так много жизней достойных,

Но одна лишь достойна смерть,

Лишь под пулями в рвах спокойных

Веришь в знамя Господне, твердь.

В стихотворении «Выбор» описывается бессмысленность любого творческого дела, и, по Гумилёву, это всегда путь к смерти: «Созидающий башню сорвется», «Разрушающий будет раздавлен», «ушедший в ночные пещеры... Повстречает свирепой пантеры / Наводящие ужас зрачки». Но именно в этом и заключается счастье и победа человека над страхом, над болью и над небытием:

Не спасешься от доли кровавой,

Что земным предназначила твердь.

Но молчи: несравненное право —

Самому выбирать свою смерть.

Среди разных видов гибели героя в лирике Гумилёва можно выделить:

- сожжение на костре («Иногда я бываю печален...» — метафорическое сожжение, «Завещание», «В пустыне»);

- «отравленная чаша», которую выпьет герой («Моя душа осаждена...»);

- смерть от «беспощадной стрелы» («Моя душа осаждена...»);

- смерть от пули, в поединке («Смерть» («Есть так много жизней достойных...»), «Сонет» («Я, верно, болен...»));

- смерть в экзотической стране («Я и вы», «Мои читатели»7);

- смерть от руки палача («Фра Беато Анджелико»).

Отметим также, что гибель в экзотической стране (от зубов зверя), от пули или от руки палача может встречаться как при описании смерти поэта, так и в «балладных» текстах Гумилёва («Заблудившийся трамвай», «Рабочий», «Ягуар», «Отравленный» и др). В этом смысле невозможно провести четкую грань между предлагаемым нами делением. Указанные выше наименования очерчивают круг основных мортальных мотивов, характерных для Гумилёва, однако не претендуют на точность классификации, ибо мотивная структура любого поэта синтетична и органична и не поддается жесткому членению на элементы.

Смерть влюбленного

«В шумном вихре юности цветущей...», «Во мраке безрадостном ночи...», «Я песни слагаю во славу твою...», «Людям будущего», «Смерть» («Нежной, бледной, в пепельной одежде»), «Я не буду тебя проклинать...», «Сон» («Застонал я от сна дурного...»), «После стольких лет...»

Мотив смерти влюбленного встречается у Гумилёва, но чаще в балладных текстах, которые нами рассматривались выше. Автотанатология поэта в данном контексте представляет собой либо ранние стихи с неизбежным акцентом на страданиях лирического «я», либо иногда проявляется в позднем творчестве, при этом не становясь одним из определяющих мотивов поэтического космоса Гумилёва.

Создание образа загробного мира

«На сердце песни, на сердце слезы...», «На горах розовеют снега...», «Озеро Чад», «Товарищ», «После смерти», «В пути», «В пустыне», «Рай», «За гробом», «Фра Беато Анджелико», «Утешение», «Я вырван был из жизни...», «На путях зеленых и земных...», «Лес», «Отравленный», «Заблудившийся трамвай», «Память», «Ольга», «На далекой звезде Венере...»

Загробный мир в лирике Гумилёва представлен и как бесконечно страшное пространство (жуткая вечность), и как сказочная — поистине райская — страна.

Выделим основные элементы загробного топоса:

- таинственная страна: «поля неведомые »/«поля лазоревой страны»/«голубые сады»/«неотцветающий сад»/«райские сады»/«новый сад»/фантастический лес/«прохладный рай» («На горах розовеют снега...», «Озеро Чад», «Товарищ», «После смерти», «В пути», « В пустыне», «Рай», «На путях зеленых и земных...», «Лес», «Отравленный»);

- «иные светы»/«вечный свет»/пламя синей звезды/«золотые дымы»/«бъющий свет»/«страшный свет» («Фра Беато Анджелико», «Утешение», «Я вырван был из жизни тесной...», «На далекой звезде Венере...», «Заблудившийся трамвай», «Память»);

- печаль «в царстве неземного сна» («Загробное мщение»);

- сырая могила («На сердце песни, на сердце слезы...»);

- тайная пещера с «высокими гробницами» («За гробом»);

- своды Валгаллы («Ольга»)

- запах лилий в ином мире («Утешение», «Я вырван был из жизни тесной...»);

Кроме того, в некоторых случаях смерть в лирике Гумилёва олицетворяется и даже представляется в виде некоей аллегории. Так, она может быть:

- рыцарем на коне («Старая дева»);

- «стариком угрюмым и костлявым, / Нудным и медлительным рабочим» («За гробом»);

- игроком в кости («Старый конквистадор»).

Еще реже встречаются у Гумилёва Апокалиптические видения (в стихотворениях «Больная земля» и «Сахара»).

Подводя итоги, мы хотели бы отметить, что вся судьба Гумилёва показывает особое жизнелюбие его как поэта и как человека. В 1918-1921 гг., живя в умирающем голодном Петрограде, он радовался жизни как никто: возродил «Цех поэтов» (третий по счету, в 1920 г.), объединил вокруг себя поэтическую молодежь. «Этот период... был вершиной переводческого мастерства Гумилёва» [7. С. 539]: он перевел сборник «Французских народных песен», «Поэму о старом моряке» Кольриджа, 17-й сонет Шекспира, стихотворения Эредиа, Бодлера, Рембо, Леконта де Лиля и т.д.

Среди других поэтов и писателей Серебряного века только для Гумилёва эти годы стали поистине расцветом, его «Болдинской осенью». Литераторы, художники, музыканты, философы либо уезжали из России, либо умирали, не вынеся ужасов первых послереволюционных лет. И — на фоне всего происходящего — Гумилёв презирал страх, нищету и смерть. В Белом зале Института истории искусств во время Святок 1920 года проходил костюмированный бал, на котором поэт появился во фраке. Вл. Ходасевич об этом бале писал в своем мемуарном эссе: «...в огромных промерзлых залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художественный Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилёв с дамой, дрожащей от холода, в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилёв проходил по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: “Ничего не произошло. Революция? — Не слыхал”» [20. С. 106-107].

Контраст между удивительным оптимизмом Гумилёва и переживанием смерти, явленным в его текстах, подчеркивает эффект особого мортального тезауруса — не «бездны мрачной на краю», но сладости даже трагической жизни как торжества бытия над небытием.

Список источников и литературы

1. Аллен Л. «Заблудившийся трамвай» Н. С. Гумилёва: Комментарий к строфам // Аллен Л. Этюды о русской литературе. Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1989.

2. Архипова А. «Эльдорадо» Эдгара По и «Жемчуга» Николая Гумилёва // Рус. филология. Тарту, 1998. № 9.

3. Богомолов И. А. Оккультные мотивы в творчестве Гумилёва // Николай Гумилёв и русский Парнас. Материалы научной конференции 17-19 сентября 1991 года. СПб., 1992.

4. Боровская А. А. Трансформация балладных форм в поэзии И. Северянина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 7.

5. Верховский Ю. Н. Путь поэта // Современная литература. Л., 1925.

6. Гумилёв Н. С. Жизнь стиха // Н.С. Гумилёв. Собр. соч. в 3 т. М., 1991. Т. 3.

7. Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы / вступ. статья А. И. Павловского; биогр. очерк В. В. Карпова; сост., подг. текста и примеч. М. Д. Эльзона. Л.: Сов. писатель, 1988.

8. Зырянов О. В. Балладные стихотворения А. Блока (к проблеме жанровой архитекстуальности) // Филоlogos. 2010. Т. 1-2. №7.

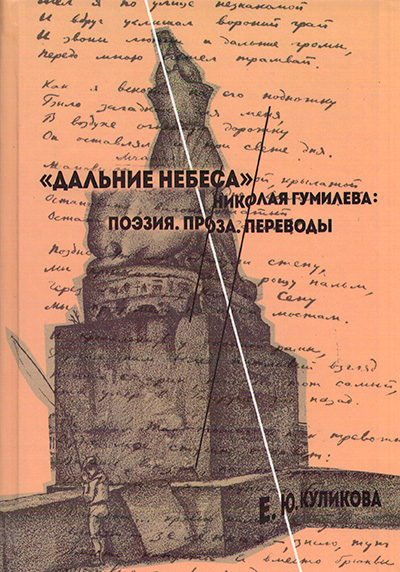

9. Куликова Е. Ю. Дальние небеса Николая Гумилёва: Поэзия. Проза. Переводы. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2015.

10. Куликова Е. Ю. Динамические аспекты пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная поэтика. Дисс.... докт. фил. наук. Новосибирск: НГПУ, 2012.

11. Куликова Е. Ю. «Заблудившийся трамвай» и корабли-призраки // Филологический класс. 2009. № 22.

12. Куликова Е. Ю. «Летучий голландец» в «Заблудившемся трамвае» Н. Гумилёва // Еуманитарные науки в Сибири. 2009. № 4.

13. Куликова Е. Ю. Пространство него динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011.

14. Обухова О. Раннее творчество Николая Гумилёва в свете поэтики акмеизма: Заметки к теме // Russian Literature. № XLI. 1997

15. Силард Л. Еерметизм и герменевтика. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2002.

16. Слободнюк С. Л. Николай Гумилёв: Модель мира (К вопросу о поэтике образа) // Николай Гумилёв: Исследования и материалы. Библиография / сост. М. Д. Эльзой, Н. А. Ерознова. СПб.: «Наука», 1994.

17. Слободнюк С. Л. Элементы восточной духовности в поэзии Н. С. Гумилёва // Николай Гумилёв: Исследования и материалы.

18. Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии // Ученые записки Тартуского государственного университета: Труды по знаковым системам. XXI. Символ в системе культуры. Тарту, 1987. Вып. 830.

19. Ходасевич В. Ф. Гумилёв и Блок // Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. М.: РИПОЛ классик, 2015.

20. Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010.

Примечания:

1. См. об этом наши исследования: [9. С. 10-86; 10. С. 133-192; 11. С. 51-57; 12. С. 39-43; 13. С. 32-98].

2. Жанром баллады в творчестве Гумилёва занимались Ю. В. Зобнин, А. А. Боровская, Л. Я. Бобрицких, Е. В. Бурвикова, А. А. Ильясова и др.

3. С. Л. Слободнюк пишет: «Лирический герой... выступает в разных лицах, разных временных пластах; не стоит забывать, что и в жизни автор менял маски: воин — любовник — путешественник... Эти многочисленные “я” объединены одним: они действуют и существуют в необычных, зачастую экзотических обстоятельствах, но их действия почти одинаковы» [17. С. 146].

4. «Автор, пользуясь тем же приемом введения сна, что и в “Прапамяти”, снова говорит об одном из перевоплощений героя, одном из бесконечного числа подобных» [18. С. 174].

5. В стихотворении «Судан» из сборника «Шатер» тоже появится палач в таком же облачении: «Толстогубый, с лоснящейся кожей, / Черный, словно душа властелина, / В ярко-красной рубашке палач». Можно отметить, как усиливается мистическое начало в «Заблудившемся трамвае»: орнаментальный палач из «Судана» теряет эффектный облик — из «толстогубого», «лоснящегося» чернокожего он превращается в безликий образ Смерти.

6. Об этом писали Р. Д. Тименчик, Ю. Л. Кроль, С. В. Полякова.

7. В данном тексте инверсируется возможная смерть «читателей» («много их... умиравших от жажды в пустыне») и смерть поэта, который учит их, «как умереть».