О Гумилёве... / Стихи

Сюрреалистическое пространство баллады Николая Гумилёва «У цыган»

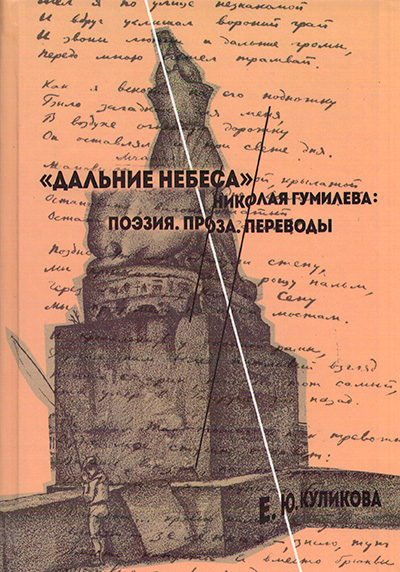

- Автор:

Елена Куликова

- Дата:

2020 год

- Сибирский филологический журнал. 2020. № 2. С. 72-81.

Стихотворения

-

Николай Гумилёв

У цыган

-

Николай Гумилёв

Фрагмент чернового варианта стихотворения «Цыганский табор»

-

Павел Паздников

Мифопоэтические аспекты стихотворения Н. Гумилёва «У цыган»

Анализируется сюрреалистическое пространство баллады Н. Гумилёва «У цыган», выделяются такие черты его баллад, как фрагментарность повествования; совмещение ирреальных миров, один из которых просвечивает сквозь другой; двоящиеся персонажи (в некоторых случаях человекозвери); драматический финал. Двойственность лирики Н. Гумилёва – сочетание «классической ясности» и сюрреалистического «безумия» – происходит из его любви к французской поэзии во всех ее обертонах: и поэтов гармонии Ш. Леконта де Лиля и Т. Готье, и «темного», путаного и сложного А. Рембо, поэта «сумасшедших», порой диссонирующих образов. «У цыган» можно увидеть как балладу, поскольку сюжет текста включает в себя свойственные Гумилёву балладные мотивы.

Трансформация жанра баллады Серебряного века создает возможность появления таких понятий, как «балладность» и стихотворения «балладного типа». «Одной из определяющих тенденций в развитии русской поэзии первой трети ХХ в. являются межродовые взаимодействия, которые служат основой как формирования новых жанров, так и трансформации уже сложившихся» [Боровская, 2009, с. 316]. По мнению О. В. Зырянова, «эволюция жанрового сознания в лирике Нового времени приводит если не к полной элиминации жанровой материи, то во всяком случае к серьезным затруднениям с самим процессом жанровой идентификации» [2010, с. 47].

Стихотворения акмеистов, которые ими были названы «балладами» (в заголовке и подзаголовке), и стихотворения, которые по основным жанровым признакам относятся к балладе, имеют, как правило, напряженный драматический сюжет, в них в том или ином виде присутствуют фантастические мотивы и фрагментарность повествования, в некоторых случаях ощущается близость к драме, суггестивность и роковое стечение обстоятельств.

Жанр баллады в чистом виде и в виде балладного стихотворения встречается у Гумилёва по меньшей мере 38 раз. Однако баллады Гумилёва нельзя рассматривать в русле «чистого» жанра. Наибольшее количество баллад представлено в сборниках стихотворений «Романтические цветы» и «Жемчуга». Поэт интересовался твердыми жанрами и обращался к ним. Наличие в его лирике сонетов итальянского типа, провансальской баллады, хокку, терцин, октав и пантумов доказывает его интерес к «игре» с твердыми формами. Гумилёву были интересны стихотворные эксперименты.

О современных балладах Гумилёв пишет, что это «стихи психологического содержания, соприкасающиеся с нынешними культурно-философскими направлениями мысли, как русскими, так и иностранными» [1990, с. 271]. Для баллад Гумилёва характерна условность и четко обозначенная сюжетность повествования, особая атмосфера таинственности, сказочности, мистики, цикличность времени. Время превращается в вечность, растворяется в бытии, смерть становится одним из элементов вечности. Персонажами могут быть гномы, воины, конквистадоры, чудовища, царицы, мифологические герои и т. д. Действие часто происходит во дворце, в сказочной / мифологической стране, на поле боя и т. д. В поздних балладах Гумилёва реальное и ирреальное пространства обозначены, но порой они не имеют четких границ, очертания миров маркируются определенными признаками (например, память / воспоминание / мечта о будущем / сон), архитектурными образами (город / колонны / площади / маскарадное действо и др.).

Текст, написанный по классическим канонам старофранцузской баллады, у Гумилёва один – «Баллада» («Влюбленные, чья грусть как облака...»). Однако «мистических» стихотворений с драматическим сюжетом у поэта немало: «Баллада» («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...»), «Крыса», «Влюбленная в дьявола», «Крест», «Гиена», «Ягуар», «Невеста льва», «Ужас», «Отравленный», «Неоромантическая сказка», «Леопард», «Царица», «Варвары», «Леонард», «Всадник», «Лес», «Перстень», «Дева-птица» и др.

Баллады Гумилёва отличаются красочностью и экзотичностью образов. Однако общее свойство поэзии ХХ в. – лиризация жанра – коснулась и творчества Гумилёва. Тем не менее имеет смысл отметить и постоянное использование поэтом фантастического новеллистического сюжета. Можно увидеть двойное движение: от эпичности к лиризму, который сочетается с отчетливыми повествовательными элементами.

Принимая участие в работе издательства «Всемирная литература», Гумилёв перевел балладу Р. Саути «Предостережение хирурга», написал комментарии к «Поэме о Старом Моряке» С. Кольриджа, а также занимался редактированием переводов произведений своих современников – Г. Адамовича, Г. Иванова, H. Оцупа и др. А еще в 1913 г. Гумилёв обратился к знаменитой «Балладе о дамах прошлых времен» Ф. Вийона. Возможно, переводы способствовали формированию особого динамизма в балладах Гумилёва, динамизма, проявляющегося в смене переживаний лирического героя.

По мнению А. А. Боровской, в балладах Гумилёв использует два типа пространства – экзотическое (условно-абстрактное) и онейрическое. «Идеально-экзотический локус существует в двух реальностях: с одной стороны, в проекции земного бытия людей и вещей, с другой – в проекции мечты, снах. Две плоскости поэтической модели взаимопроникают друг в друга, создавая образ существования, близкого к мифическому архетипу» [Боровская, 2009, с. 200].

Двойственность лирики Гумилёва – сочетание «классической ясности» и сюрреалистического безумия («Заблудившийся трамвай», «У цыган» и некоторые другие стихотворения) происходит из его любви к французской поэзии во всех ее обертонах – и поэтов гармонии Ш. Леконта де Лиля и Т. Готье, и «темного», путаного и сложного А. Рембо, которого Андре Бретон называл «сюрреалистом в практике своей жизни и во всем прочем», поэта «сумасшедших», порой диссонирующих, как бы «вспененных» образов, тяготеющего «к созданию шокирующих, контрастных композиций, к соединению взаимоисключающих, разнородных образов»1.

Гумилёв умел сочетать в своих стихах эти два абсолютно противоположных и словно бы несовместимых начала. Он принял от французских символистов «безумные» метафоры и «смелые повороты мысли». А его последние стихотворения – свидетельство того, что авангард был им осмыслен и преобразован не только на уровне мотивики и образности, но и на уровне ритмическом – четырехиктный дольник, местами переходящий в акцентный стих, свойственен лирике позднего Гумилёва2. Из «безумия» Рембо русский акмеист пришел к практически футуристическому мироощущению и, соответственно, элементам футуристической поэтики.

Стихотворение «У цыган», по мнению критиков и исследователей, – одно из самых загадочных произведений поэта, в котором Гумилёв «делает попытку... отрешиться от пространства и времени – преодолеть их, сделать “несколько снимков на одну пластинку”» [Гумилёв, 2001, с. 289]. Этот текст можно увидеть как балладу, поскольку его сюжет включает в себя свойственные Гумилёву балладные мотивы: многослойность, фрагментарность и ирреальность пространства; метаморфозы персонажей с элементами оборотничества – частый прием гумилёвского стихотворного новеллизма; трагическая развязка, в нескольких хронотопах оборачивающаяся разными финалами.

В стихотворении происходит наложение миров – современного и древнего, мира упорядоченного и хаотического, обыденного и мистического. На фоне происшествия в ресторане открывается «колдовская пляска жрицы перед тигром» [Слободнюк, 1998, с. 275], и сила хищника меркнет перед красотой девушки, которая убивает его:

Хочет встать, не может... Кремень зубчатый,

Зубчатый кремень, как гортанный крик,

Под бархатной лапой, грозно подъятой,

В его крылатое сердце проник

[Гумилёв, 1988, с. 334].

Героиня баллады претерпевает ряд метаморфоз. Сначала она появляется в роли жертвы – то ли в сцене насилия, то ли в облике жрицы на жертвенном столе:

Гортанный голос – жалобы девичьи

Из-под зажимающей рот руки

[Там же, с. 333].

Далее описание колеблется между эпизодами в ресторане («Девушка, что же ты? Ведь гость богатый» [Там же, с. 334]) и возле костра, где совершается ритуальный обряд:

Встань перед ним, как комета в ночи.

Сердце крылатое в груди косматой

Вырви, вырви сердце и растопчи.

Шире, всё шире, кругами, кругами

Ходи, ходи и рукой мани,

Так пар вечерний плавает лугами,

Когда за лесом огни и огни

[Гумилёв, 1988, с. 334].

И именно девушка-комета несет в своей руке «кремень зубчатый», ее страдание, которое служит началом «второй», «тайной» истории с бенгальским тигром и жертвами, преобразуется в смертоносное оружие. Жертва превращается в палача. А герой баллады двоится в сюрреалистическом пространстве текста. «Гость в ярко-красном гусарском мундире (“Толстый, качался он как в дурмане, / Зубы блестели из-под хищных усов”) вызывает в памяти у наблюдателя ассоциативные переклички с бенгальским тигром (“Капли крови текут с усов колючих, / Томно ему, он сыт, он опьянел”). Создается впечатление, что гость – и военный, и тигр в одно и то же время. Гумилёву удается одновременно... удерживать оба эти плана в лирическом пространстве» [Паздников, 2006, с. 104].

В ранних произведениях Гумилёва (новеллах «Черный Дик» и «Лесной дьявол», в стихотворениях «Гиена» и «Ужас») описан мотив «оборотничества» – превращения человека в зверя (или зверя в человека). «Уже первые критики, обратившиеся к раннему творчеству Гумилёва, особо отмечали пристрастие поэта к “бестиарной” образности, причем у большинства из них эта особенность творчества поэта вызывала иронические замечания» [Золотухина, 2009]3.

В «Гиене» Гумилёв приводит монолог зверя, а в балладе «Ужас» герой «одиноким шагом» ночью пересекает неведомое пространство, наполненное враждебными объектами, и гибель его ждет при встрече с девушкой-гиеной. Страх сравнивается со зверем, что словесно умножает переживание героя. Безумное видение напоминает маскарадный наряд, когда на голову человека надевается маска в виде морды какого-либо животного. В «Лесном дьяволе», наоборот, зверь очеловечен: практически «от лица» павиана написаны первые две части – он ищет целебную траву, он убивает коня, он поражен красотой украденной девушки. .

Бестиарий позднего Гумилёва не менее богат: только в «Огненном столпе» в балладе «Лес» упоминается «женщина с кошачьей головой», а косы героини напоминают «кольца огневеющей змеи» [Гумилёв, 1988, с. 311], любовь поэта сравнивается со слоненком, застреленный леопард возвращается и губит своего убийцу, а дева-птица становится возлюбленной пастуха.

Звери и их превращения (как и метаморфозы героев) – постоянный мотив творчества Гумилёва. Неудивительно, что в сюрреалистической балладе «У цыган» герои двоятся (гусар – тигр), и мир распадается на пространственные пласты, в то же время наложенные друг на друга.

Персонажи баллады существуют параллельно в двух пластах бытия: в мире обычном, пошлом и грязном, порой в самом буквальном смысле («Рухнул грудью, путая аксельбанты, / Уже ни пить, ни смотреть нельзя, / Засуетились официанты, / Пьяного гостя унося» [Там же, с. 334]), и в мире мистическом. Индикатором и символом этого сюрреалистического натяжения между мирами становится сердце – его удары, которые создают рваный ритм стихотворения и объясняют в некоторой мере мозаику образов и мотивов, то наплывающих друг на друга, то расходящихся в противоположные стороны.

В балладе «У цыган» несколько раз упоминается сердце, причем в самых ключевых моментах – на пересечении миров и на границе со смертью. Стук выдержан аллитеративно: сочетание звуков «к» и «т», их постоянные повторы отражают часто и неровно стучащее сердце. «Отстукивание такта» чувствуется в поэтическом ритме, где неровные колебания дольника создают эффект аритмии:

...чубуком янтарным

Злого сердца отстукивающим такт?..

1-2-44

Сердце крылатое в груди косматой

2-3-1

Вырви, вырви сердце и растопчи...

1-1-4

Зубчатый кремень, как гортанный крик

2-2-1

Под бархатной лапой, грозно подъятой

2-1-2

В его крылатое сердце проник...

1-2-2

Аллитеративные повторы согласных отмеряют секунды жизни героев, счет ведет рок: девушка-жрица одновременно видит и тигра, и гостя (то ли пьяного, то ли убитого), и это его сердце бешено стучит. Тигр-охотник «опьянел» от крови, от запаха «сладких, пахучих тел», подобно тому, как пьянеет в ресторане почти непохожий на него гусар. Фоном для тигра и гусара идет загадочный образ, толкуемый исследователями по-разному – как Люцифер [Малых, 2012, с. 61], Асмодей [Слободнюк, 1998, с. 275], Соломон [Паздников, 2006, с. 108]:

...кто помнит его в струге алмазном,

На убегающей к Творцу реке

Грозою ангелов и сладким соблазном,

С кровавой лилией в тонкой руке?

[Гумилёв, 1988, с. 334]

В балладе есть еще некое всевидящее лицо, ведущее повествование, – тот, кто смотрит в будущее и в прошлое, помнит времена падших ангелов, эпоху жертво-приношений и как будто присутствует в ресторане. Возможно, это поэт, наделенный даром менять души и смотреть сквозь века. Для Гумилёва дорога́ мысль о том, что его душа затерялась в пространстве и как будто ищет свои истоки, свою тайную родину. Гумилёвский лирический герой – поэт, среди множества пространств и времен ищущий свой мир, словно потерянный когда-то и звучащий то в песнях скальдов, то в звонах «волшебной скрипки», то в лютне Гондлы, который своей игрой «укрощает» жестокие сердца «волков»-исландцев.

«Иные, родные мне края» баллады «У цыган» – это миры прошлого, в которых душа поэта блуждает через пространства и времена в поисках своей планеты между «бесчисленных светил». Характерно, что эпитеты «иные» и «родные» Гумилёв употребляет как синонимы: в ином мире поэт не чужой, он существует как в горизонтальных, так и в вертикальных пластах бытия, охватывая своей душой как разные страны, так и разные эпохи.

Блуждание лирического героя Гумилёва в лабиринтах «пространств и времен» приводит его к мечтаемой стране – «священной» Швеции, когда-то преобразившей свою «сестру» – Русь. Россия в представлении Гумилёва имеет «варяжское (шведское) происхождение» [Кроль, 1990, с. 213]. В сборнике «Огненный столп», изданном в 1921 г., перед балладой «У цыган» стоит стихотворение «Ольга»5, где звучит любимая Гумилёвым мысль:

Год за годом все неизбежней

Запевают в крови века,

Опьянен я тяжестью прежней

Скандинавского костяка

[Гумилёв, 1988, с. 333].

Швеция для Гумилёва и есть тайная прародина, поскольку именно оттуда пришли варяги, принесшие, по словам Н. Оцупа, «внешнюю организующую силу» [Гумилёв, 1999, с. 394] на Русь. В стихотворении «Стокгольм» «мы видим сначала как бы слияние души личной с этими душами городов и душевного с внешнереальным, но потом эти воплощения вскрываются, как только этапы странствований и блужданий самой души» [Верховский, 1925, с. 122]. Образ Стокгольма рождается из сна, но сон здесь как будто приоткрывает завесу о происхождении лирического героя:

«О, Боже, – вскричал я в тревоге, – что, если

Страна эта истинно родина мне?

Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,

В зеленой и солнечной этой стране?»

[Гумилёв, 1999, с. 188]

Пространство в стихотворении «Стокгольм» как бы плывет, оно не эпически сфокусировано и определено, а словно бы размыто, с одной стороны, границами сна; с другой – свободным лирическим сюжетом. «Лирика близко соприкасается с онейрическим миром» [Чумаков, 2010, с. 49], и на поверхности текста Гумилёва остается пространство, обладающее совершенно особенными свойствами: оно как бы разнородное – и город, и гора, с которой проповедует лирический герой, и окрестности (тихая вода, леса и поля), и в то же время все это пространство сна героя, он словно не знает, как найти из него выход, и куда должен вести этот выход, вероятно, в другое время.

Поздние стихи Гумилёва, в чем-то близкие футуристической поэтике, при этом максимально лиричны, пожалуй, именно в родовом аспекте этого понятия. Лирическое начало пронизывает всю нарратологическую канву гумилёвской баллады последних лет, принимает причудливые расплывчатые формы, близкие сюрреалистическому изображению. Твердо очерченные сюжеты прежних баллад поэта становятся лишь фоном его произведений 1920-х гг., а ведущую роль играют метафоричность и сложная мозаика образов и мотивов, накладывающихся друг на друга – неровно, неверно, наполняя текст колеблющимися оттенками смысла.

Одна из возможных трактовок стихотворения «У цыган» – музыкальная баллада внутри текста, песня, которую слушает поэт – посетитель ресторана:

Струна... и гортанный вопль... и сразу

Сладостно так заныла кровь моя,

Так убедительно поверил я рассказу

Про иные, родные мне края

[Гумилёв, 1988, с. 333].

Цыганская баллада звучит в «правильном» исполнении: «гортанный вопль» под звуки гитары рассказывает о чем-то драматическом, надрывающем душу. Первый вариант стихотворения «У цыган» «имел название “Цыганский табор”... В “Цыганском таборе”, начинающемся со строки “Струна, и гортанный вопль, и сразу...” (которая... погружает в музыку цыганского романса, не смущая первое впечатление явлением толстого гусара), рассказ “про иные, родные... края” занимает центральное место» [Малых, 2012, с. 72].

В последнем варианте стихотворения («У цыган») есть что-то вроде предыстории (первый очевидный топос текста – ресторан), но, начиная с третьей строфы, Гумилёв пытается рассказать песню. «“У цыган” является блестящим примером развития образа, которое, на первый взгляд, неуправляемо законами разума, но в действительности обусловлено самим словесным материалом, избранным поэтом. Так струны гитары – “жилы бычьи” – наводят мысль о “горькой траве” пастбищ, куда поэт завлекает нас. Цыганская девушка поет, из звуков ее голоса рождаются образы тигра, Асмодея и пьяного гусара, которые проходят и исчезают в ресторане под хлопанье пробок или... “в струге алмазном / На убегающей к Творцу реке”» [Оцуп, 1995, с. 164].

Сложность повествования состоит в том, что лирический герой свободно перемещается из одного «текста» в другой, из пространства и времени ресторана ХХ в. в далекое прошлое, к началу рождения мира – словно попадает на страницы Библии и видит архангела Гавриила «с кровавой лилией в тонкой руке» («Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия...», Книга Пророка Осии 14:6) или Соломона («И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии», Третья Книга Царств 7; «Что лилии между тернами, то любимая моя между девицами», Песня Песней (2:1-2), и одновременно присутствует на кровавом жертвоприношении («Зубчатый кремень, как гортанный крик, / Под бархатной лапой, грозно подъятой, / В его крылатое сердце проник» [Гумилёв, 1988, с. 334]).

«В стихотворении “У цыган” – 13 строф; оно написано в трех планах; седьмая строфа дает третий образ, связывающий два первых», – говорил сам Гумилёв [Н. Гумилёв..., 2005, с. 87]. Точкой схождения двух планов является «алмазный струг» с таинственным героем, уплывающий к Творцу. Этот образ входит в структуру цыганской песни, но возникает ощущение, что прошлые воспоминания поэта накладываются на цыганскую балладу, что это метатекст, созданный слушателем-поэтом.

Гумилёв описывает песню – не только ее образы, но и ее звучание. «Вещие струны – это жилы бычьи» [Гумилёв, 1988, с. 333], далее фоном включаются «гремучие бубны», а «струны-быки» обозначают гибельный исход: «Рога их – смерть, и мычанье – беда» [Там же, с. 334]. Звуки цыганской песни буквально рисуют картину кровавого жертвоприношения.

Здесь необходимо отметить явный подтекст одного из самых знаменитых цыганских стихотворений в русской литературе – «Цыганской венгерки» Аполлона Григорьева, в которой рассказано о страсти именно через звуки:

Две гитары, зазвенев6,

Жалобно заныли...

С детства памятный напев,

Старый друг мой – ты ли?..

...Квинты резко дребезжат,

Сыплют дробью звуки...

Звуки ноют и визжат,

Словно стоны муки...

...Перебор... и квинта вновь

Ноет-завывает;

Приливает к сердцу кровь,

Голова пылает...

...Шумно скачут сверху вниз

Звуки врассыпную,

Зазвенели, заплелись

В пляску круговую...

...Звуки шепотом журчат

Сладострастной речи...

...Звуки все напоены

Негою лобзаний.

Звуки воплями полны

Страстных содроганий...

[Григорьев, 2001, с. 135–137]

Звуки становятся ведущим мотивом «венгерки», они рисуют муку и страдание, вожделение и отчаяние. «Особенно хаотично по ритму, да и по содержанию... кульминационное, четырнадцатое стихотворение цикла7 – “Цыганская венгерка”» [Там же, с. 30]. Четырехиктный дольник гумилёвской баллады, в отдельных местах переходящий в акцентный стих, тоже создает некоторый ритмический хаос, во всяком случае сдвиг ритма, об этом уже писалось выше. Как и песня про «родные края» в ресторане у цыган, в стихотворении Григорьева «венгерка “пелась”. “С детства памятный напев” тоже может означать песню» [Там же, с. 35]. Звуки возвращают героев в обоих текстах в иной, дорогой им, топос.

Гитарные струны и «гортанный вопль» в балладе Гумилёва, как и у Григорьева, «пробуждают» странную, почти необъяснимую, ностальгию, вводят лирического героя в транс и заставляют видеть сквозь время и пространство. «Лирика, – указывает Ю. Н. Чумаков, – актуализирует сильнее ракурс пространства, а не времени... Лирика, и это ее черта, обладает точечным пространством и вот-вот готова взорваться временем» [2010, с. 49].

Череда трагических финалов сложно сплетается в последней строфе: пьяный гусар пародийно дублирует погибшего тигра, живые быки застывают жилами струн, а цыганочка, «смеясь, с полосы кремневой / Узким язычком слизывает кровь» [Гумилёв, 1988, с. 335]. Мотив крови умножен – жертвоприношение из древних времен приходит в современный поэту мир.

Фрагментарность повествования; совмещение ирреальных миров, один из которых просвечивает сквозь другой; двоящиеся персонажи (человекозвери: один из них – гусар, другой – тигр); драматический финал с гибелью одного из двойников – вот черты жанра сюрреалистической баллады Гумилёва. Поэт расшатывает традиционную балладную канву, размывая четкость сюжетной линии, определенность образов и мотивов, акцентируя внимание на деталях смутных и колеблющихся. В центр текста выдвигаются загадочность и таинственность, присущие классической балладе, но они рождаются не из сюжетной недосказанности, а из тонкой игры между только намечающимися и достаточно четкими и явными образами и мотивами. Гумилёв структурирует свое произведение вне ясных логических форм (логичность и почти скульптурность описаний характерна для его ранних баллад), он создает новую сверхреальность, с одной стороны, смещающую балладную устойчивость, а с другой – дарующую ей второе бытие.

____

1. Гарин И. И. «Проклятые поэты». (дата обращения 23.01.2020).

2. «Заблудившийся трамвай», «Ольга».

3. Цит. по: https://gumilev.ru/about/123/ (дата обращения 30.03.2020).

4. Здесь и далее цифрами обозначены междуиктовые интервалы в каждом стихе.

5. Как правило, в современных изданиях Гумилёва сохраняют эту последовательность.

6. Курсив здесь и далее мой. – Е. К.

7. «Борьба».

Список литературы

Боровская А. А. Трансформация балладных форм в поэзии И. Северянина // Вестник Тамбов. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 7. С. 316–323.

Верховский Ю. Н. Путь поэта // Современная литература. Л., 1925. С. 93–143.

Гарин И. И. «Проклятые поэты». (дата обращения 23.01.2020).

Григорьев А. Стихотворения. Поэмы. Драмы. СПб.: Академ. проект, 2001. 760 с.

Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии / Подгот. текста и коммент. Р. Д. Тименчика. М.: Современник, 1990. 384 с.

Гумилёв Н. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.: Воскресенье, 1999. Т. 3: Стихотворения. Поэмы (1914–1918). 464 с.; 2001. Т. 4: Стихотворения. Поэмы (1918–1921). 394 с.

Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. 632 с.

Золотухина Н. А. Поэтика новелл Н. С. Гумилёва 1907–1909 годов. Харьков: Харьков. гос. акад. дизайна и искусств, 2009.

Зырянов О. В. Балладные стихотворения А. Блока (к проблеме жанровой архитекстуальности) // Филоlogos. 2010. Т. 1–2, № 7. С. 46–59.

Кроль Ю. Л. Об одном необычном трамвайном маршруте («Заблудившийся трамвай» Н. С. Гумилёва) // Русская литература. 1990. № 1. С. 208–218.

Малых В. С. Творчество Николая Гумилёва: вузовский и школьный аспекты изучения. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 100 с.

Н. Гумилёв, А. Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб.: Наука, 2005. 342 с.

Оцуп Н. А. Николай Гумилёв. Жизнь и творчество / Пер. с фр. Л. Аллена при участии С. Носова. СПб.: Logos, 1995. 200 с.

Паздников П. В. Мифопоэтические аспекты стихотворения Н. Гумилёва «У цыган» // Гумилёвские чтения: Материалы Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 14–16 апреля 2006 г.). СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006. С. 104–109.

Слободнюк С. Л. «Идущие путями зла...». Дьяволы Серебряного века (древний гностицизм и русская литература 1890–1930 гг.). СПб.: Алетейя, 1998. 427 с.

Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской культуры, 2010. 88 с.

Материалы по теме:

🖋 Стихотворения

- Николай Гумилёв. У цыган

🖼 Галерея

- Николай Гумилёв. Фрагмент чернового варианта стихотворения «Цыганский табор»

💬 О Гумилёве…

- Павел Паздников. Мифопоэтические аспекты стихотворения Н. Гумилёва «У цыган»