Николай Гумилёв: Mодель мира

(К вопросу о поэтике образа)

В ряду вопросов, связанных с творчеством Николая Гумилёва, поэтика занимает особое место. Идеологический подход, царивший в послеоктябрьский период, свел на нет достижения предшественников, касающиеся содержательной стороны поэзии одного из создателей акмеизма, а проблемы формы были вытеснены на задний план и практически забыты. Вопрос вопросов — что есть для поэта экзотика? — получил в 20-е годы «блестящее» разрешение: «Именно экзотика Гумилёва подтверждает мнение, что Гумилёв был подлинным поэтом подымающейся буржуазии».1 Что же касается поэтики, то современный исследователь вынужден довольствоваться фрагментарными наблюдениями М. Тумповской («этюдность» образов в сборнике «Колчан»),2 Б. Эйхенбаума (риторичность стиля),3 М. Кузмина (строфика),4 А. Белого (метрика).5

Мы не случайно обращаемся здесь к работам, написанным более семидесяти лет назад. Причины внелитературного характера, исключившие творчество Гумилёва из литературного процесса, наложили табу и на филологические изыскания. Впрочем, иногда, ради очередной анафемы, запрет снимался, и читатель мог узнать, что «вся поэзия Гумилёва, начиная с первой книжки, проникнута идеей агрессии»,6что «от апологии сильной личности в духе Ницше — к прославлению „„дела благородной войны“, к крайнему антидемократизму, острому неприятию Октябрьской революции…» пролегал путь поэта, «…закономерно закончившийся в стане ее активных врагов».7 Именно поэтому публикации последних лет носят преимущественно информативный характер. С этих позиций наиболее правомерным представляется анализ творчества Гумилёва в контексте исследований дооктябрьского периода.8

В рецензиях, посвященных сборникам поэта (особенно ранним), пожалуй, главное место занимал вопрос экзотики. Причем критиков интересовала не столько экзотика сама по себе, сколько экзотика миров, возникающих в произведениях автора. В. Брюсов писал об авторе сборника «Жемчуга»: он «…сам создает для себя страны и населяет их им самим сотворенными существами».9 В. Львов-Рогачевский, не будучи столь доброжелательным, мечет в поэта язвительные стрелы: «У Н. Гумилёва большое тяготение к Востоку, он любит придумать „что-нибудь этакое экзотическое“, он любит „небывалые плоды“, „нездешние слова“ … Впрочем, тут целый зверинец… Встречаются „свирепые пантеры“, слоны, львы, обезьяны…

Только все это не живое, все это декорация и обстановочка, и от картонных львов и слонов пахнет типографской краской, а не Востоком».10 Сам того не желая, критик все же признает существование особого мира в стихах Гумилёва, другое дело — как он к этому относится. Спустя два года после выхода в свет «Жемчугов» М. Кузмин, оценивая новую книгу стихов «Чужое небо» (СПб., 1912), в чем-то перекликается с В. Брюсовым: «Но самому Гумилёву окружающий его мир, вероятно, не представляется достаточно юным, потому что он охотнее обращает свои взоры к девственным странам… Поэт то изобретает небывалых зверей…, то открывает десятую музу…».11 Как можно увидеть, критики, сходясь в том, что поэт творит собственные миры, ограничивались в основном констатацией факта. Правда, В. Брюсов вскользь замечает, что создание своих стран вызвано нелюбовью к самоизлиянию, а Львов-Рогачевский и Кузмин говорят о неких, довольно туманных, «тяготениях» и «представлениях». Но это не решало проблемы. Реальный выход из затруднительного положения был намечен лишь в 1916 г. Б. Эйхенбаум, подчеркивая отказ от экзотики в некоторых стихотворениях «Колчана» (М.; Пг., 1916), фактически выдвинул тезис о связи экзотики с мировоззрением акмеиста Гумилёва (отказ от экзотики — перелом в мировоззрении),12 а В. Жирмунский, высказав мысль о том, что «искание образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его (Гумилёва. — С. С.) мироощущению, влечет… к изображению экзотических стран…»,13 вплотную подошел к пониманию экзотики как средства создания реальности чужого мира. Однако модель, по которой строилась иная действительность, не определена и по сей день.

Данное исследование посвящено отдельным проблемам, связанным с принципами сотворения Гумилёвских миров, в частности особенностям образной системы, составляющей, по нашему мнению, основу чужого бытия (правомерность введения понятия «системы», а не просто отдельных «образов и форм», как у В. Жирмунского, мы постараемся доказать далее). Для правильного понимания дальнейших рассуждений необходимо сделать некоторые пояснения. Первая часть статьи в основном опирается на корпус текстов сборника «Жемчуга» (1910), поскольку экзотика, которую Б. Эйхенбаум считал важной частью акмеистического мировоззрения, присутствует уже в раннем творчестве Н. Гумилёва, за несколько лет до официального рождения акмеизма. (Еще В. Гофман, рецензент «Романтических цветов» (Париж, 1908), писал о «целом мире творческих фантазий»;14 следует отметить, что понятие «фантазия» в данном случае тождественно «экзотике»). Следовательно, отдельные черты поэтики акмеиста Гумилёва формировались еще в начале его творческого пути. Закономерно возникающий вопрос о том, по отношению к чему были экзотичны произведения поэта, частично разрешил В. Жирмунский, определив акмеизм как «преодоление символизма». Действительно, именно в сравнении с прочно вошедшей в литературный процесс тех лет поэтикой символистов стихи Н. Гумилёва звучали так же, как стихи В. Брюсова рядом с текстами поэтов XIXв.

И наконец, последнее замечание: понятие системы, используемое нами, подразумевает совокупность принципов, организующих произведения Гумилёва в сложную, стройную структуру на всех уровнях — от фонетического до композиционного — и функционирующих на всех этапах творческого пути поэта. Так, при обращении к композиции сборника «Жемчуга» на первый взгляд кажется, что разделы книги — «Жемчуг черный», «Жемчуг серый», «Жемчуг розовый», «Романтические цветы» — совершенно самостоятельны, никак не связаны между собой. Эта внешняя черта творчества поэта отмечена А. Григорьевым: «Отсутствует лирический герой, объединяющий воедино стихи определенных периодов <…> Поэт не склонный к созданию лирических циклов…».15 Однако оба пункта подобного утверждения справедливы лишь для первого плана произведений Гумилёва. Общий лирический герой все же есть. Он выступает в разных лицах, разных временных пластах; не стоит забывать, что и в жизни автор менял маски: воин — любовник — путешественник…

Я спал, и смыла пена белая

Меня с родного корабля,

И в черных водах, помертвелая,

Открылась мне моя земля.16

(Ж., 3)

И утром встану я один,

А девы, рады играм вешним,

Шепнут: «Вот странный палладин,

С душой, измученной нездешним».

(Ж., 8)

И я следил в тени колонны

Черты алмазного лица

И ждал, коленопреклоненный,

В одежде розовой жреца.

(Ж., 20)

Очарован соблазнами жизни,

Не хочу я растаять во мгле,

Не хочу я вернуться к отчизне,

К усыпляющей мертвой земле.

(Ж., 55)

Эти многочисленные «я» объединены одним: они действуют и существуют в необычных, зачастую экзотических обстоятельствах, но их действия почти одинаковы.

Тезис об отсутствии у Гумилёва склонности к созданию лирических циклов также не оправдывает себя. Анализ «Жемчугов» доказывает, что циклы в сборнике есть. Другое дело, что автор не соединил их под одним названием, беспорядочно на первый взгляд разбросал стихотворения по книге. Беря за исходное общую тему, можно выделить:

- цикл Адама: «Адам», «Сон Адама»;

- цикл Север — Юг: «Варвары», «Северный раджа», «Я была жена могучего вождя»;

- цикл зарисовок: «Портрет мужчины», «Маэстро», «Путь в Китай», «Приближается к Каиру судно…»;

- цикл «эволюция божества»: «Христос», «Андрогин», «Молитва», «Ворота рая», «Театр»;

- цикл лирики: «Вечер», «Рощи пальм и заросли алоэ…», «Старина», «Кенгуру», «Беатриче»;

- цикл «бесы»: «Камень», «Лесной пожар», «Колдунья», «Я долго шел по коридорам…»;

- цикл «царица»: «Царица», «Семирамида»;

- римский цикл: «Основатели», «Помпеи у пиратов», «Император Каракалла»;

- озерный цикл: «Озера», «Заводи», «Озеро Чад»;

- цикл капитанов: «Капитаны», «Старый конквистадор», «Возвращение Одиссея»;

- цикл «книга-слово»: «В библиотеке», «Читатель книг», «Правый путь», «У меня не живут цветы»;

- цикл «поэт»: «Волшебная скрипка», «Одиночество», «В пути», «Товарищ».

Вместе с тем, учитывая полученные в результате анализа данные, мы не можем полностью согласиться и с Н. Оцупом, предлагавшим совершенно противоположное, нежели А. Григорьев, решение данной проблемы: «Несмотря на сплетение разных тем в большинстве отдельных стихов Гумилёва, их можно без особого труда отнести к нескольким главным циклам».17 Дело в том, что предложенное нами деление отнюдь не предполагает жесткой закрепленности стихотворения за тем или иным циклом. Именно «сплетение тем» лишает нас возможности «без особого труда» отвести каждому произведению свое место. «Камень» (с. 5–6) можно причислить и к циклу «бесы», и к циклу «эволюция божества»:

Взгляни, как злобно смотрит камень,

В нем щели странно глубоки,

Под мхом мерцает скрытый пламень;

Не думай, то не светляки!

Давно угрюмые друиды,

Сибиллы хмурых королей,

Отмстить какие-то обиды

Его призвали из морей.

«У меня не живут цветы» — это цикл «книга — слово», но также и «бесы»; «Волшебная скрипка» — «бесы» и «поэт»; «Возвращение Одиссея» — «капитаны» и «царица». Производя предложенное выше деление, мы брали за основу тему, доминирующую в стихотворении, однако присутствующие там же темы «побочные» никак нельзя считать второстепенными, настолько они связаны с главной. В этом, как нам кажется, и кроется возможность понять один из принципов системы: перетекание одной темы в другую, неотделимость одного звена цепи от остальных, отсутствие столь привычного начала цикла и его конца есть воплощение авторского замысла — достигнуть равновесия, высокой степени совершенства формы, высоко ценимой акмеистами в последующие годы.

Перейдем, однако, к основной теме нашего исследования — поэтике образа.

«ОЗЕРА», «ГЛАЗА» И «ЦАРИЦА»

Эту часть исследования мы начнем с анализа образа водоема. Принцип отражения, столь любимый символистами, во многом определил и специфику их мира, населенного тенями, намеками, лишенного земной основы, бесчисленное число раз дублируемого разнообразными зеркалами, в роли которых выступали и водные поверхности.

Приземленный, материальный характер создаваемой Гумилёвым действительности достаточно отчетливо прослеживается уже при определении тематики циклов, представленных в «Жемчугах». Но сам механизм сотворения экзотической (по отношению к символистской) реальности, как нам кажется, можно определить лишь при сопоставительном анализе функционирования в разных поэтических системах образа, неразрывно связанного с принципом отражения и идеально подходящего на роль зеркала. В произведениях А. Блока вода бесстрастно фиксирует то, что происходит вокруг: «Люди придут и растратят / Золоторунную тишь. / Тяжкие камни прикатят, / Нежный растопчут камыш. // Но высокó — в изумрудах / Облаки-овцы бредут. / В тихих и темных запрудах / Их отраженья плывут. // Пусть и над городом встанет / Стадо вечернее. Пусть / Людям предстанет в тумане / Золоторунная грусть»,18 «Океан дремал зеркальный, / Злые бури отошли»,19 — пассивно умножая окружающие миры, изменяя лишь количество изображений. «Озера» Гумилёва, напротив, активны. Одна из их главных функций — порождение страха, принимающего самые разные обличья:

А ушедший в ночные пещеры,

Или к заводям тихой реки

Повстречает свирепой пантеры

Наводящие ужас зрачки.

(Ж., 16)

«Помертвелая земля» из стихотворения «Одиночество» возникает перед героем в «черных водах». Этот цвет становится одним из постоянных спутников водной поверхности. Печать смерти, которую он несет на себе, становится и принадлежностью Гумилёвских «озер», окрашенных, как правило, в темные тона:

На траурно-черных волнах ненюфары…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…Я, слабый, бескрылый,

Смотрю на ночные озера

И слышу, как волны лепечут без силы

Слова рокового укора.

(Ж., 57–58)

Эти воды не отражают, их роль — поглощать. Снятие с них покрывала непроницаемости, по сути, ничего не изменяет:

Манит прозрачность глубоких озер,

Смотрит с укором заря,

Тягостен, тягостен этот позор,

Жить, потерявши царя!

(Ж., 32)

Конец, ожидающий воина Агамемнона, произносящего эти слова, хорошо предсказуем. Таким образом, «озера» Гумилёва выполняют роль передаточного звена между мирами, роль моста в небытие, откуда нет обратного пути. Функционирование этого образа не ограничено рамками «озерного» цикла «Жемчугов» («Озеро Чад», «Заводи», «Озера» и др.); для объяснения и доказательства этого утверждения мы введем понятие образных рядов, объединяющих образы, находящиеся в одном семантическом поле:

Пусть высоко на розовой влаге

Вечереющих горных озер

Молодые и строгие маги

Кипарисовый сложат костер.

(С. 55)

На примере этой строфы выделяются следующие цепи: озера — розовый, озера — костер, озера — вечер (одна из ипостасей «черного» цвета), озера — кипарисовый (траурное дерево), — находящиеся в семантическом поле смерти.

Специфической особенностью «озер» Гумилёва является их дифференцированность на черные и светлые. Приемы, которыми пользуется автор при создании светлых озер, довольно интересны. В одном случае имеется прямое указание на тип водоема:

Он жил на сказочных озерах,

Дитя брильянтовых раджей,

И радость светлая во взорах,

И губы лотуса свежей.

(С. 115)

В другом — образ находится на грани прямого употребления, подтекст практически стерт:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв,

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

(С. 153)

И наконец — «озеро» просто исключается из текста, как в стихотворении «Неоромантическая сказка»; только строка о замке, который звался «…замком Лалло, / Лебедей и горных кличей»,20 говорящая о белой птице (это следует из радостного, приподнятого настроения произведения), намекает на существование «светлого озера». Безусловно, оба вида водоемов функционируют и в поэзии символистов (достаточно вспомнить «Пляски смерти» А. Блока, где «ледяная рябь канала» предстает в ореоле безысходности, ночью; примеры, демонстрирующие «светлые» воды, — «океан дремал зеркальный» — мы приводили ранее), однако у Гумилёва разновидности «озер» неразрывно связаны друг с другом, не существуют раздельно и составляют стройную замкнутую систему образов. (Так, «заводи» из одноименного стихотворения несут в себе черты и «темных» озер, и «светлых»).

Но вернемся к образным рядам. Ю. Верховский считал их замкнутыми и имеющими линейный характер.21 Признавая ценность этого тезиса, мы считаем необходимым отметить, что результаты нашего анализа вносят в этот вопрос определенные коррективы:

Его глаза — подземные озера,

Покинутые, царские чертоги…22

(С. 13)

Линия первая — озера — глаза — дает начало линии второй: глаза — пустота (покинутый царский дворец). В стихотворении «Варвары» мы имеем возможность проследить цепь подобного рода:

Царица была, как пантера суровых безлюдий,

С глазами провалами темного дикого счастья…

(Ж., 33)

Привлечение других текстов:

…Не зная тленья, он летел вперед,

Смотрел на звезды мертвыми очами.

(Ж., 62)

Мне снилось: мы умерли оба,

Летим с успокоенным взглядом…

(Ж., 105)

позволяет замкнуть круг: озера — глаза — бездна — смерть — озера (синонимия двух последних членов ряда в контексте творчества Гумилёва позволяет слить их в одно целое). Этому ряду в «Жемчугах» противостоит «радость светлая во взорах» «Северного раджи» (Ж., 115), «уверенный взгляд» «Капитанов» (Ж., 81), грустный, но светлый взгляд «Озера Чад», что и придает системе устойчивость.

Выделенная цепь образов в свою очередь пересекается с цепью «царицы» в «точке», которую можно определить как «глаза», откуда берет начало оппозиция провалы — острия:

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,

Как сталь глаза твои остры…

(Ж., 19)

(Царица. — С. С.) … С глазами — провалами

темного дикого счастья…

(Ж., 33)

В свою очередь «провалы» порождают линии страха и ужаса:

Я подошел, и вот мгновенный,

Как зверь, в меня вцепился страх,

Я встретил голову гиены

На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,

Глаза зияли пустотой…

(Ж., 145–146)

а острия — линии смерти и гибели:

Как сталь глаза твои остры…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И ты лениво улыбнулась

Стальной секире палача.

(Ж., 19–20)

Ее глаза светилися изменой,

Носили смерть изогнутые брови.

(Ж., 128)

(Явная параллель «секира — бровь», характеризующая «царицу» совместно с «глазами», излучающими острия света.) «Царица» вводит ряд «озера — глаза…» в систему координат реального мира, воспринимаемого в данный момент как фантастический.

На другом полюсе оппозиции — «живые глаза» — на первый план выдвигается синтетическая фигура:

Царица иль, может быть, только капризный ребенок,

Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

(Ж., 147)

Под влиянием «темных озер» «живые глаза» претерпели изменения. Дочь Чада несет гибель своему мужу. Таким образом, обеспечивается плавный, незаметный переход, придающий образной системе сборника стабильность.23 В сущности, стремление к равновесию на всех уровнях произведения и стало одним из основополагающих принципов поэтики Гумилёва, а также легло в фундамент мира, творимого поэтом. «Гармония противоположений», отмеченная П. Дмитриевым24в стихотворении «Маскарад» из сборника «Романтические цветы» (1908) и создающая, по мнению рецензента, особое очарование образа «царицы Содома», была блестяще реализована Гумилёвым в «Жемчугах». Принципы построения образной системы (оппозиции, синтез, стабильность), впервые опробованные в этом сборнике, воплощались поэтом на всех этапах творческого пути. Мы попытаемся доказать это, проследив эволюцию одной из центральных фигур Гумилёвской поэзии — дьявола.

ПУТЬ ДЬЯВОЛА

(Эффект Януса)

Для поэзии, особенно балладной, дьявол был привычным, давно знакомым героем. Поэты «озерной школы» охотно использовали мрачный колорит этого образа:

И он предстал весь в пламени очам,

Свирепый, мрачный, разъяренный;

И вкруг него огромный божий храм

Казался печью раскаленной!25

Дух зла у «озерников» выступал силой настолько могущественной, что даже молитвы оказывались бессильны перед ним. Слова И. Матушевского, посвященные «Фаусту» Марло, с полным основанием можно отнести и к этой зловещей фигуре: «Дьявол английский не выпускает жертвы из своих когтей, несмотря на то, что она молится, стонет и верит, что „половины капельки крови Христовой достаточно для спасения души грешника“…».26 В русской поэзии начала XXв. тема противоборства Света и Тьмы разрабатывалась весьма активно. Характерные для тех лет метания прекрасно выразил В. Брюсов:

Хочу, чтоб всюду плавала

Свободная ладья,

И Господа и Дьявола

Хочу прославить я.27

Хотя Гумилёв и считал Брюсова своим учителем, однако его первый «дьявол» родился под влиянием «озерников»,28

Пять могучих коней мне дарил Люцифер

И одно золотое с рубином кольцо,

Я увидел бездонность подземных пещер

И роскошных долин молодое лицо.29

Дьявол-даритель здесь традиционен, традиционны и его дары — кони, золотое кольцо с рубином. Кстати, у Гумилёва золото очень часто выполняет именно такую — дьявольскую — функцию (в дальнейшем произойдет перенос свойств вещества на свойства цвета). Итак, получены дары, дающие власть над духами,30 но нарушение запрета влечет за собой возмездие:

И, смеясь надо мной, презирая меня,

Мои взоры одел Люцифер в полутьму,

Люцифер подарил мне шестого коня,

И отчаянье было названье ему.31

Тривиальность балладной схемы особенно хорошо подчеркивают несколько моментов, существенных для дальнейшего понимания развития темы. У «озерников» дьявол — чистое зло, у Гумилёва — зло и познание одновременно. Мотив раскаяния жертвы был исключен, но безжалостность и неумолимость владыки тьмы остались прежними. Атрибуты Люцифера, в частности «черный конь», одинаковы у поэтов, разделенных временем. Но (!) рассказ о подарках Люцифера ведет «мрачный всадник на черном коне». Происходит столкновение: стихотворение повествует о дьяволе, а рассказчик сам сильно напоминает своего героя! Однако в дальнейшем этот прием не нашел развития. Можно предположить, что вызываемый им эффект, а именно ощущение нестабильности, был одной из причин исключения его из арсенала поэта.

Стремление к равновесию везде и во всем наделило творчество Гумилёва одной любопытной чертой: однажды сказанное «да» когда-нибудь порождало «нет». Преграда, поставленная Люцифером перед «мрачным всадником», была разрушена черным конем, конем отчаяния, превращающим повествователя в темную силу и воплощающим в себе магию нового числа — «6». Через много лет, в стихотворении «Шестое чувство», поэт вновь вернется к этой теме, но в этот раз «шестерка» будет означать переход к светлому. У образа дьявола была иная судьба, меняя обличья, он постоянно присутствует в стихах разных лет.

В «Романтических цветах» фигура, олицетворяющая зло, начинает эволюционировать:

Мой старый друг, мой верный Дьявол

Пропел мне песенку одну:

— Всю ночь моряк в пучине плавал,

А на заре пошел ко дну.32

Обитатель преисподней становится «старым другом». В «Романтических цветах» издания 1918 г. цитировавшиеся ранее строки о Люцифере звучат так: «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер».33To, что подобное обращение отнюдь не было заигрыванием с адом, подтверждается дальнейшим развитием образа.

Количество масок, носимых дьяволом, начинает увеличиваться; носитель разума, скептически относящийся к «зову» «великой любви», становится тенью от солнца:

Но когда воздушный лунный знак

Побледнеет, шествуя к паденью,

Снова станет трупом старый маг,

Люцифер — блуждающею тенью.34

И наконец, превращается в оборотня:

Кто был бледный и красивый рыцарь,

Что проехал на черном коне?35

Черный конь — прямое указание на дьявольскую природу рыцаря, но сочетание «бледный и красивый» в русской традиции больше сопутствовало образу Христа или ангела. Слияние «Господа и Дьявола» в одной фигуре стало своеобразным ответом учителю Брюсову. В «Романтических цветах» появляется прошедшая через все последующее творчество поэта маска, соединившая в себе два противоположных начала.

Образ духа зла, довольно просто вычленяемый в «Романтических цветах», в «Жемчугах» становится более сложным:

Он не солгал нам, дух печально-строгий,

Принявший имя утренней звезды…

(Ж., 39)

(Прием, использованный в этих строках, очень важен не только для понимания авторской концепции «оборотня», но и потому, что новая трактовка устоявшихся понятий играла не последнюю роль в Гумилёвской поэтике.) Воспитанный на культуре, пронизанной библейскими традициями, Гумилёв не мог не знать, что Люцифер, как определяет его С. Аверинцев, «горделивый и бессильный подражатель» «тому свету, который составляет мистическую „славу“ божества».36 Известный парадокс с именованием Иисуса «утренней звездой» (т. е. фактически Люцифером) в «Апокалипсисе»37 получает у Гумилёва оригинальное истолкование. Его звезда ориентирована отнюдь не на традицию Нового Завета. Кроме того, в контексте поэзии конца XIX — начала XXв. «звезда» Гумилёва экзотична. По данным Н. Кожевниковой, «у разных поэтов XIXвека варьируется устойчивая параллель небо —книга, звезды —буквы»[38] (курсив Н. Кожевниковой. — С. С.). Это утверждение справедливо и для поэтов начала XXв. Гумилёв же понимает книгу не как небеса, а как ад:

Только книги в восемь рядов,

Молчаливые грузные томы,

Сторожат вековые истомы,

Словно зубы в восемь рядов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…Торговал за проклятым кладбищем

Мне продавший их букинист.

(Ж., 69)

В стихотворении «В библиотеке» герой находит:

…цветок

< В процессе древнем Жиль де Реца.

(Ж., 23)

Упоминание имени человека, казненного за связь с сатаной, дает прямую отсылку к дьявольскому характеру книг. Видимо, вывод о том, что у Гумилёва «звезда» — составная часть преисподней, имеет право на существование. Розовый цвет, атрибутирующий иногда «звезду», у поэта означает смерть (Видно розовые светы / Обезумевших полей — Ж., 17). Таким образом, обещание «светлого рая» («что розовее / Самой розовой звезды» — Ж., 99),39в устах Иисуса звучит как попытка отвратить смертных от радостей, предлагаемых им сатаной-звездой. Вводя в свои произведения «утреннюю звезду» как одну из ипостасей дьявола, Гумилёв создает оппозицию примитивным фигурам князя тьмы в ранних сборниках.40

«Утренняя звезда», так успешно реализованная поэтом в «Жемчугах», вновь возникает в стихах 1918 г., собранных в посмертной книге «К синей звезде»:

…Утренняя грешная звезда,

Ты придешь к нам, брат печальноокий.41

Сложная фигура этого «оборотня» легко разлагается на следующие части:

1) утренняя звезда — отсылка к Христу «Апокалипсиса»;

2) эпитет «грешная», меняющий смысл образа, совместно с фразой «брат печальноокий» порождает Люцифера.

Линия «огня», тесно связанная со «звездой», выступает в новом виде, получает иную трактовку, чем просто «носитель смерти» («Жемчуга»).

| Взгляни, как злобно смотрит камень, В нем щели странно глубоки, Под мхом мерцает скрытый пламень; Не думай, то не светляки! (Ж., 5) |

…Ты могла явиться мне Молнией слепительно господней, И отныне я горю в огне, Вставшем до небес из преисподней.42 |

«Скрытый пламень» переходит в «огонь из преисподней», зажженный «молнией… господней», — древние боги уступают место новой силе и становятся дьяволами. В результате подобных превращений и произошло рождение синтетической фигуры, объединившей не только «Господа и Дьявола», но и понятия Добра и Зла.

Образ «дьявола-звезды» достигает апогея своего развития в произведениях, написанных в последние годы жизни Гумилёва. В мини-поэме «Звездный ужас» из сборника «Огненный столп» мы видим триумф «оборотня»:

— Горе! Горе! Страх, петля и яма

Для того, кто на земле родился,

Потому что столькими очами

На него взирает с неба черный

И его высматривает тайны.43

Слова принадлежат одному из героев произведения — старику. Черный — дух зла, не желающий добра человеку. Попытки взглянуть на него караются смертью и безумием. Но непорочная девушка, принесенная соплеменниками в жертву черному, остается в живых и видит, что:

…На небе огоньки повсюду,

Как цветы весною на болоте…

…Нет, — сказала, — это не цветочки.

Это просто золотые пальцы

Нам показывают на равнину,

И на море и на горы зендов,

И показывают, что случилось,

Что случается и что случится.44

Дж. Фрэзер в одной из работ приводит следующий факт: «Обитатели острова Палау рассказывают, что некогда человек поднялся на небо, откуда боги своими сияющими очами-звездами каждую ночь взирают на землю (выделено мною. — С. С.)».45Звездные глаза Аргуса, поверженного божества, относятся к этому же ряду. Соотнесение таких данных с развиваемой Гумилёвым теорией о друидическом происхождении поэзии, об уходе поэзии от друидов и ее грядущем возвращении к ним46 вскрывает второй план развития действия в поэме: бывшие боги для старых стали дьяволами, для юных — дьявол становится богом. Утрата поэтического мировосприятия ведет к гибели, поэзия и познание даются молодым.

В «Звездном ужасе» «золото», «золотой» цвет выступают в двойственном значении, знаменуя слияние двух начал. Раздельное ранее существование «золота смерти» (Отравленная блещет / Золотая влага кубка — Ж., 142): «ковш золотой» на «варварской тризне» (Ж., 60) и «золота жизни» (золотой серафим, золотой и белый монастырь), уравновешивающих друг друга, получило логичное в системе Гумилёва завершение.

В отличие от цепи «озер» или «царицы», реализованных в «Жемчугах», образный ряд: Люцифер — огонь — смерть — очищение — познание — звезда — Люцифер, — поэт создавал всю жизнь. Однако и этот ряд, подобно своим прототипам, не существовал обособленно, а был включен в систему, где одна из «точек» пересечения — «звезда» — вызывает к жизни образы с наиболее сложной структурой. Среди стихотворений, вошедших в сборник «К синей звезде», есть такие строки:

Я вырван был из жизни тесной,

Из жизни скудной и простой,

Твоей мучительной, чудесной,

Неотвратимой красотой.

И умер я… и видел пламя,

Невиданное никогда,

Пред ослепленными очами

Светила синяя звезда.47

«Ослепительное», один из непременных атрибутов божественного, сопутствует прямо противоположному началу, не ведет к светлому мосту, «вереницам ангелов-звезд», а функционирует в окружении «золотой ночи» с «искрами синего огня». Осложненная любовной темой, «звезда» Люцифера начинает распадаться на звезду-ангела и звезду-дьявола, которые принимают черты друг друга. Героиня, которую поэт называет «синей звездой», при подобном подходе становится образом двуплановым, а синий цвет дает четкую отсылку к «утренней звезде», привнося дьявольский оттенок в образ девушки, на которую направлена любовь. Можно предположить, что одно из скрытых значений названия сборника имело и этот смысл: «к дьяволу».48 Подобное стремление к Сатане ни в коем случае нельзя понимать буквально, помня о двойственном характере этой фигуры у Гумилёва. «Синтез, а не распад» — так можно определить, пожалуй, главенствующий принцип поэтики «отца акмеизма», заложенный еще в «Жемчугах» (синтетическая фигура царицы «светлых глаз»).

Анализ формальной стороны творчества Николая Гумилёва на уровне образа позволяет выделить некоторые принципы, во многом определяющие особенности его поэтики. Прежде всего, стабильная система на всех «этажах» текста: ряды «озер», «царицы», «звезды», переплетение тем в циклах, композиция «Жемчугов» (1910) — наглядно демонстрируют правомочность такого заключения.

При всей своей оппозиционности символизму акмеизм все же во многом опирался на его опыт: «Отмежевываясь от символистов, акмеисты, и прежде всего сам Гумилёв, сохраняли очень многое из их поэтики. Но эти образы и „приемы“ (термин, который Гумилёв использует раньше, чем формалисты) осмысляются по-новому»,49 — отмечает Вяч. Иванов. Однако неверно было бы свести такую выразительную черту Гумилёвской поэзии лишь к ритмике и набору неких «приемов».50 Практически любое устойчивое, вошедшее в сознание читателя понятие получает у Гумилёва новую трактовку, принципиально отличающуюся от старой, но опирающуюся на нее (например, «путь дьявола»).

И наконец, как мы уже говорили ранее, синтез, именно синтез как основной метод сознания делает возможным достижение совершенства формы, соединяя в единое целое, казалось бы, извечно антагонистические понятия смерти и жизни, света и тьмы, прошлого и будущего.

Сопоставление сформулированных нами принципов с теоретическими декларациями Гумилёва позволяет прийти к определенным выводам о некоторых особенностях мировоззрения автора.

ОТ СИМВОЛИЗМА К СИМВОЛИЗМУ?

Каждый художник творит собственный мир. И Гумилёв, конечно, не исключение. Но здесь сходство с собратьями по перу и заканчивается, ибо он создает не просто свою интерпретацию действительности, а новую реальность, опирающуюся на прошлое и получающую воплощение в будущем. Настоящее — этап собственно созидания грядущего бытия:

Солнце, сожги настоящее

Во имя грядущего,

Но помилуй прошедшее!

(Ж., 79)

«Здесь будет цирк», — промолвил Ромул, —

«Здесь будет дом наш, открытый всем».

— «Но надо поставить ближе к дому

Могильные склепы», — ответил Рем.

(Ж., 15)

По той же модели работает пересечение временных пластов в «Заблудившемся трамвае», где столкновение настоящего и прошлого дает осознание того, что:

…Наша свобода —

Только оттуда бьющий свет,

Люди и тени стоят у входа

В зоологический сад планет.51

Так в творчестве Гумилёва было реализовано заявление о том, что «наш (акмеистов. — С. С.) долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда».52

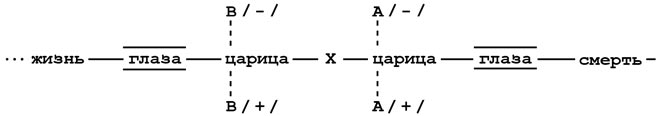

Основой нового бытия служит система оппозиций, реализуемая в замкнутых образных рядах, имеющих следующий вид:53

Синтетические фигуры, о которых речь шла раньше, возникают при пересечении рядов:

(А, В /+; -/: системы оппозиций, возникающие на базе основного ряда). В точке пересечения цепей «темной» и «светлой» цариц рождается царица «с бессильною мукою взгляда». И если в развернутом виде представить компоненты, обозначенные на предыдущей схеме А и В, перед нами возникнет сложная замкнутая система:

«Озера». Общий вид.

«Озера темные».

«Путь дьявола».

Даже отдельные члены оппозиции дают начало новым линиям:

Совершенно очевидно, что составляющие этих линий находятся в тех же отношениях, что и исходные, в данном случае «острия — провалы», «тихая грусть — уверенный взгляд».

Так достигается стабильность создаваемого Гумилёвым мира. Но стабильность вовсе не означает покоя, система находится в постоянном развитии. Это же касается и включенных в нее общечеловеческих ценностей, например категорий Добра и Зла. Результат стабильного движения — синтез, объединение полярных понятий в новом качестве. Но стоит забыть об этом, оторваться от поэтической практики Гумилёва и опереться только на теоретические декларации акмеизма,54принадлежащие его перу, начинают происходить довольно странные вещи. О. Охапкин, например, считает, что «борение Добра и Зла, Господа и Сатаны, горечь греха и благодать искупительной молитвы — эти мотивы пронизывают все Гумилёвское творчество»,55 и отдает пальму первенства богу. Но ведь дьявол поэта ни разу (!) не вступает в противоборство с богом. Даже в упоминаемом нами стихотворении о Люцифере («Пять могучих коней мне дарил Люцифер…»), опирающемся на балладную традицию, Гумилёв полностью исключил и борьбу за душу грешника, и сам мотив раскаяния. Н. Оцуп, стараясь сохранить объективность, упоминает о том, что в Гумилёве было много от людей средневековья с их суевериями,56 но упорное желание поставить религию во главу угла приводит просто к смешиванию лирического героя и личности поэта: «Эротику Гумилёва все чаще подавляло влечение в монастырь, дерзостное или отчаянное заигрывание с Люцифером уступило место религиозному горению».57 (К такому выводу исследователя приводит анализ вырванных из контекста всего Гумилёвского творчества «Пятистопных ямбов»). Хотя Н. Оцуп сумел увидеть, что у Гумилёва нет чистого «люциферизма».

В другую крайность впадали те, кто мыслил акмеизм поэта как неприятие идеи бога. Б. Эйхенбаум считал, что «…не совсем по-акмеистски» звучит строфа:

Есть Бог, есть мир — они живут во век,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но все в себя вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.58

Эти же строки были с неудовольствием встречены С. Городецким.

Не последнюю роль в мировоззрении Гумилёва играла его оппозиционность русской литературной традиции, что проявилось в его отношении к экзотике, бывшей, по справедливому утверждению Р. Тименчика, «узаконенной провинцией» русской поэзии59 и выведенной им на первый план. И, наконец, чисто психологический момент: высочайшая требовательность к себе. Тот поэт, «…кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов».60 Гумилёв не просто «учитывал», он сам создавал эти законы и строго придерживался их.

* * *

Ю. Верховский, автор одной из лучших работ о Гумилёве, назвал свою статью «Путь поэта». Куда же вел этот путь? Каков он? Ю. Верховский считает, что «символический». «Да, символизм — как путь. Символизм не школы, но миросозерцания, но художественного мировосприятия и поэтического созидания. … К символизму как предельному достижению шел Гумилёв».61 Но ведь принципы антисимволистской поэтики, созданные поэтом в первые годы его творческой карьеры, практически без изменений функционируют и в поздних произведениях, только на гораздо более высоком уровне. И может быть, все же не к символизму, а к акмеизму шел Гумилёв?

Сборник «Колчан» не случайно привлек внимание дооктябрьской критики и породил множество противоречивых толкований, сходившихся, пожалуй, в одном — стихотворения этой книги отражают кризис акмеизма. По нашему мнению, «Колчан» представил не столько кризис, сколько переходный этап, перемычку, соединяющую в единое целое Гумилёвскую концепцию творчества:

Я вежлив с жизнью современною,

Но между нами есть преграда,

Все, что смешит ее, надменную, —

Моя единая отрада.62

Произведения «Колчана» положили начало разрушению барьера между акмеизмом как творческим методом и акмеизмом как методом изучения мира, его познания и сотворения. Синтез, бывший частным, хотя и немаловажным, моментом общей теории направления и достоверно выделяемый лишь при формальном подходе к текстам поэта, стал единственным выходом из создавшегося положения: символизм преодолен, что дальше?

От акмеизма стиля к акмеизму мировосприятия, от акмеизма, созидающего отдельные миры, к акмеизму, созидающему Вселенную, — таким был путь одного из лучших поэтов XXв. Николая Гумилёва.

Примечания:

1Саянов В. К вопросу о судьбах акмеизма // На лит. посту. 1927. № 17–18. С. 16.

2 Тумповская М. «Колчан» Н. Гумилёва // Аполлон. 1917. № 6, 7. С. 58–69.

3 Эйхенбаум Б. Новые стихи Н. Гумилёва (Колчан. Пг., 1916) // Русская мысль. 1916. № 2. Отд. 2. С. 17–19.

4 Кузмин М. Н. Гумилёв. Чужое небо. СПб., 1912 // Аполлон. 1912. № 2. С. 73–74.

5 Белый А. Десять лет «Северных цветов» // Русская мысль. 1911. № 10. С. 24.

6 Цехновицер О. Литература и мировая война 1914–1918. М., 1938. С. 45.

7 Григорьев А. Акмеизм // История русской литературы. Л., 1983. Т. 4. С. 700.

8 См., например: Павловский А. Николай Гумилёв // Вопросы литературы. 1986. № 10. С. 94–131.

9 Брюсов В. Далекие и близкие. М., 1912. С. 146.

10 Львов-Рогачевский В. Н. Гумилёв. Жемчуга: Стихи // Современный мир. 1911. № 5. Отд. II. С. 341.

11 Кузмин М. Н. Гумилёв. Чужое небо // Аполлон. 1912. № 2. С. 74.

12 Эйхенбаум Б. Новые стихи Н. Гумилёва. С. 17–19.

13 Жирмунский В. Преодолевшие символизм // Русская мысль. 1916. № 12. Отд. 2. С. 50.

14 Гофман В. Н. Гумилёв. «Романтические цветы». Париж, 1908 // Русская мысль. 1908. № 7. Отд. III. С. 144–145.

15 Григорьев Ф. Акмеизм. С. 695.

16 Гумилёв Н. Жемчуга: Стихи. М., 1910. Далее Ж. с указанием страницы.

17 Оцуп Н. Н. С. Гумилёв // Гумилёв Н. Избранное. Paris, 1959. С. 22.

18 Блок А. Избранное. М., 1978. С. 99. Творческое противостояние Гумилёва и Блока — факт довольно известный.

19 Там же. С. 106.

20 Там же. С. 163.

21 См.: Верховский Ю. Путь поэта: О поэзии Н. Гумилёва // Современная литература. Л., 1925. С. 93–143.

22 Все цитаты приводятся с сохранением особенностей пунктуации оригинала.

23 Корпус текстов «Жемчуга черного» и «Романтических цветов» при внешней схожести (призраки, духи, странные миры) не представляет единого целого. Нарочитой сказочности «Озера Чад», «Помпей у пиратов» противостоят реальные ужасы «Камня», «Выбора». Плавный переход, обеспечивающий стабильность, происходит в разделах «Жемчуг серый» и «Жемчуг розовый».

24 Дмитриев П. Журнальное обозрение // Образование. 1907. № 11. Отд. III. С.115–116.

25 Саути Р. Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди // Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского в двух томах. М., 1985. Т. 1. С. 427. Курсив переводчика.

26 Матушевский И. Дьявол в поэзии: История и психология фигур, олицетворяющих зло в изящной словесности всех народов и веков. М., 1901. С. 139.

27 Брюсов В. Стихотворения и поэмы. Л., 1961. С. 229.

28 «В Кольридже, Вордсворте, Саути, с их магическими жуткими балладами и особенно с их призывом вернуться к первобытным чувствам восхищения природой, он (Гумилёв. — С. С.) нашел братьев по духу» (Оцуп Н. Н. С. Гумилёв. С. 22).

29 Гумилёв Н. Путь конквистадоров. СПб., 1905. С. 51.

30 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 195.

31 Гумилёв Н. Путь конквистадоров. С. 52.

32 Гумилёв Н. Романтические цветы. Париж, 1908. С. 15.

33 Кроме того, в этой редакции Гумилёв усилил наказание, заменив строку «мои взоры одел Люцифер в полутьму» на: «Люцифер распахнул мне ворота во тьму». Таким образом, с одной стороны, подчиняясь правилу, по которому функционируют «темные озера», «темные глаза», дух зла отправляет героя в иной мир, но, с другой стороны, предлагает познание иной реальности, что является новым для образов, представляющих мосты в небытие.

34 Гумилёв Н. Романтические цветы. С. 13.

35 Гумилёв Н. Стихи. Письма о русской поэзии. М., 1989. С. 73. (Забытая книга).

36 Аверинцев С. Люцифер // Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 720.

37 Откровение Иоанна Богослова. 2 : 28, 22 : 16.

38 Кожевникова Н. Словоупотребление в русской поэзии начала XXвека. М., 1986. С. 55.

39 «Розовый», наряду с черным, очень часто в произведениях Гумилёва включается в семантическое поле смерти. В цикле «Капитаны» золото сыпется «с розоватых…манжет» перед неминуемым выстрелом, за которым последует чья-то гибель.

40 «Утренняя звезда» вовсе не отрицает своих предшественников; наоборот, они необходимы как основа для рождения новой, синтетической фигуры.

41 Гумилёв Н. К синей звезде. Берлин, 1923. С. 67.

42 Там же. С. 10.

43 Гумилёв Н. Огненный столп. Пб., Берлин, 1922. С. 62.

44 Там же. С. 68.

45 Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 114.

46 Тименчик Р. Николай Гумилёв и Восток // Памир. 1987. № 3. С. 126.

47 Гумилёв Н. К синей звезде. С. 35.

48 М. Д. Эльзон, опираясь на указание Г. В. Иванова, сообщает о том, что сборник мог бы носить название «Картонажный мастер». От этого названия, по мнению исследователя, отказались, видимо, из-за его «обыденности» (Эльзон М. Д. Примечания // Гумилёв Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 539). Нам представляется, что «обыденность» здесь имела особый характер. Скорее всего, издатели интуитивно почувствовали несоответствие «альбомного» названия «звездному» характеру произведений, вошедших в книгу. Победа «синей звезды» над «мастером» в какой-то мере подтверждает правомочность предложенной нами дешифровки.

49 Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка. (Поэтический мир Н. С. Гумилёва) // Гумилёв Н. Стихи. Письма о русской поэзии. С. 27.

50 Вяч. Иванов в основном говорит о ритмике.

51 Гумилёв Н. Огненный столп. С. 38.

52 Гумилёв Н. Стихи. Письма о русской поэзии. С. 411.

53 В этих схемах отражены только случаи, проанализированные в статье. Цель — продемонстрировать сам принцип построения образного ряда и системы оппозиций в произведениях Гумилёва, наглядно показать структуру модели Гумилёвского мира.

54 Например: «Познание Бога, прекрасная дама Теология останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художников и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы» (Гумилёв Н. Стихи. Письма о русской поэзии. С. 412–413).

55 Wienerslawistischeralmanach. Sond. 15. Гумилёвские чтения. Wien, 1984. С. 13. Текст самого доклада в сборнике отсутствует. Цитируется изложение доклада.

56 Оцуп Н. Н. С. Гумилёв. С. 8.

57 Там же. С. 30.

58 Эйхенбаум Б. Новые стихи Н. Гумилёва. С. 17.

Скорее всего, в творчестве фра Беато Анжелико Гумилёва привлекало ощущение стабильности, равновесия, высокой гармонии: это видно из текста самого стихотворения —

…Рафаэль не греет, а слепит,

В Буонаротти страшно совершенство,

И хмель да Винчи душу замутит,

Ту душу, что поверила в блаженство.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На всем, что сделал мастер мой, печать

Любви земной и простоты смиренной,

О да, не все умел он рисовать,

Но то, что рисовал он, — совершенно.

(Гумилёв Н. Стихотворения и поэмы. С. 216–217)

Поэту, создающему реальность иного мира, не мог не импонировать земной, не бесплотный в отличие от символистского мир фра Беато.

59 Тименчик Р. Николай Гумилёв и Восток. С. 123.

60 Гумилёв Н. Стихи. Письма о русской поэзии. С. 394.

61 Верховский Ю. Путь поэта. С. 142–143.

62Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. С. 212.