Атта Троль

- Перевод:

Николай Гумилёв - Автор:

Генрих Гейне

Сон в летнюю ночь

Предисловие

Сочинение «Атта Троль» относится к осени 1841 года, и отрывками он был напечатан в журнале «Изящный свет», когда мой друг Генрих Лаубе снова принял на себя редактирование его. Содержание и форма стихотворения должны были соответствовать благоприличным условиям этого издания; я написал покамест только те главы, которые могли быть напечатаны, да и они подверглись многим вариантам. У меня было намерение впоследствии издать все в полном объеме, но дело так и ограничивалось похвальными намерениями, и что было со всеми крупными произведениями немцев — с «Кельнским собором», с «Шеллинговской идеей о боге», с «Прусской конституцией» и т. п., то повторилось и с «Атта Тролем», — он не был окончен. В этом неоконченном виде, кое-как отделанном и только с внешней стороны округленном, я отдаю его теперь публике, повинуясь потребности, которая, по правде сказать, имеет источник не внутренний.

Сочинение «Атта Троль», как выше сказано, относится к осени 1841 года, — к тому времени, когда великое восстание, в котором сплотились против меня самые разнокалиберные враги, еще не совсем улеглось. То было великое восстание, и я никогда бы не поверил, что Германия производит столько гнилых яблок, сколько их в ту пору полетело мне в голову. Наше отечество — страна благословенная; правда, не растут в ней померанцы и апельсины, с трудом подымается вверх на немецкой почве и лавр, и всем нашим великим поэтам приходилось спеть на этот счет свою песенку. В этом восстании, в котором мне суждено было потерять и корону, и голову, я не потерял ни той, ни другой, и нелепые обвинения, которыми натравливали на меня чернь, с тех пор заглохли самым жалким образом, хотя я не удостоил их ни одним опровержением. Оправдание мое было принято на себя временем, и надлежащие немецкие правительства — я должен признать это с благодарностью — в этом отношении оказали мне большие услуги. Распоряжения об аресте, которые, начиная с немецкой границы, на каждой станции нетерпеливо ожидают возвращения поэта на родину, — эти распоряжения регулярно возобновляются каждый год в рождественские святки, когда на елках искрятся милые огоньки. Благодаря такой ненадежности путей сообщения, путешествие по немецкой земле представляется мне не особенно привлекательным; вследствие этого я зябну на святках на чужбине, и на чужбине же, в изгнании, окончу мои дни. А храбрые поборники света и правды, обвинявшие меня в шаткости убеждений и рабском образе мыслей, гуляют себе по отечеству в полнейшей безопасности, как хорошо оплачиваемые чиновники или как должностные лица какого-нибудь цеха, или как действительные члены клуба, где они по вечерам патриотически услаждают себя виноградным соком батюшки Рейна и вытащенными из моря шлезвиг-голштинскими устрицами.

Я выше с умыслом обозначил, к какому периоду относится сочинение «Атта Троль». В ту пору процветала так называемая политическая поэзия. Оппозиция, как говорит Руге, продала свои кожи и сделалась поэзией. Музы получили строгое приказание — отныне перестать предаваться праздности и легкомыслию, но поступить на службу отечеству в качестве маркитанток свободы или прачек христианско-германской национальности. В роще немецких бардов особенно сильно заволокли воздух тот смутный, бесплодный пафос, тот бесполезный пар энтузиазма, который с пренебрежением смерти кидался в океан общих мест и всегда напоминал мне американского матроса, который был таким восторженным поклонником генерала Джексона, что однажды без всякой надобности кинулся с вершины мачты в море, воскликнув: «Я умираю за генерала Джексона!» Да, хотя у нас. немцев, не было никакого флота, но мы имели уже восторженных матросов, которые умирали за генерала Джексона в стихах и прозе. Талант был в то время очень неприятный дар природы, потому что он навлекал на обладателя его подозрение в отсутствии всякого характера. Завистливое бессилие нашло наконец, после тысячелетних исканий, свое мощное оружие против своевольных порывов гения, — оно откопало антитезу между талантом и характером. Масса считала себя почти лично польщенной, когда слышала утверждение, что славные люди, правда, обыкновенно очень плохие музыканты, но зато хорошие музыканты обыкновенно совсем не славные люди, быть же славным человеком — вот что, а отнюдь не музыка, самое главное. Пустая голова горделиво указывала теперь на свое полное сердце и добродетельный образ мыслей сделался козырною картой. Я помню одного тогдашнего писателя, которой ставил себе в особенную заслугу то, что не умел писать; за свой деревянный слог он получил почетный серебряный кубок.

Клянусь вечными богами, в то время дело шло о защите неотчуждаемых прав человеческого духа, особенно в печати. Так как эта защита составляла великую задачу моей жизни, то в настоящем стихотворении я отнюдь не упускал ее из виду, и как тон его, так и содержание были протестом против плебисцита газетных трибунов. И действительно, уже первые напечатанные отрывки «Атта Троля» подняли желчь моих рыцарей, «характер» моих римлян, обвинявших меня не только в литературном, но и в общественном реакционерстве, даже в осмеянии священнейших идей человечества. Что касается эстетического достоинства моей поэмы, то я охотно отдавал его на растерзание, как делаю и в настоящую минуту. Я написал ее для собственного удовольствия, в причудливо фантастической манере той романтической школы, где я прожил приятнейшие годы моей юности и в заключении высек учителя. В этом отношении моя поэма, быть может, заслуживает осуждения. Но ты лжешь, Брут, ты лжешь, Кассий, лжешь и ты, Азиниус, когда утверждаете, что моя насмешка обрушивается на те идеи, которые составляют драгоценнейшее достояние человечества и за которые я сам боролся и страдал. Нет, именно потому, что перед поэтом эти идеи постоянно носятся в их великолепной ясности и величии, именно потому поэтом тем неудержимее овладевает жажда смеха, когда он видит, как грубо, тупо и нелепо могут быть понимаемы эти идеи ограниченными современниками. В этих случаях он смеется как бы над медвежьей шкурой, в которую они временно наряжены. Есть зеркала, до такой степени криво отшлифованные, что даже Аполлон отражается в них карикатурой и вызывает в зрителе смех. Но мы смеемся только над карикатурой, а не над богом.

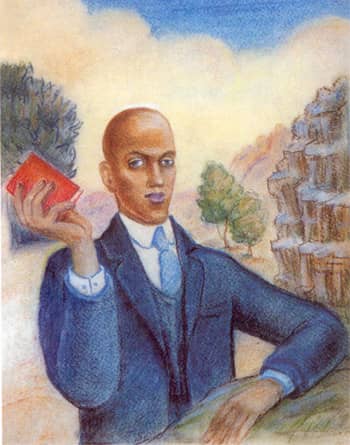

Еще одно олово. Нужно ли мне особенно ставить на вид, что пародия одного стихотворения Фрейлиграта, по временам шутливо звучащая в «Атта Троле» и как бы образующая его комическую подкладку, отнюдь не имеет целью порицание самого поэта? Его я ценю высоко, особенно в настоящую пору, и причисляю его к значительнейшим поэтам, какие появлялись в Германии со времени Июльской революции. Первое собрание его стихотворений пришлось мне прочесть очень поздно, именно в то время, когда возник «Атта Троль». Быть может, именно тогдашнее настроение мое было причиной тому, что особенно «Мавританский князь» так увеселительно подействовал на меня. Впрочем, это стихотворение славится как самое удачное. Для читателей, которые с ним совсем не знакомы, — а такие, вероятно, найдутся в Китае и Японии, даже на Нигере и Сенегалии, замечу, что мавританский князь, в начале стихотворения выходящий из своей белой палатки, как затмившийся месяц, имеет возлюбленную, тоже черную, на лицо которой с головы спускаются страусовые перья. Побуждаемый своей воинственностью, он покидает подругу и идет на битву с неграми, в которой гремит барабан, увешанный человеческими черепами. Ах, тут он находит свое черное Ватерлоо, и победители продают его белым. Эти влекут благородного африканца в Европу, и тут мы видим его, несколько времени спустя, на службе в бродячей труппе конного цирка, которая поручила ему на своих представлениях бой на турецком барабане. И стоит он мрачный и серьезный, у входа в цирк и барабанит, но в это время он вспоминает, что некогда он был самодержавный король на далеком, далеком Нигере и охотился на льва, на тигра...

Он плачет, глаза покрывает туман.

И лопнул под сильной рукой барабан.

Генрих Гейне

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Окруженное горами,

Улетающими в небо,

Убаюканное мирно

Шумом диких водопадов,

Элегантное, в долине

Отдыхает Котере —

Белых домиков балконы.

А на них смеются дамы

И, смеясь, глядят на площадь,

Переполненную людом,

Где танцуют два медведя

Под ревущую волынку.

Атта Троль с его супругой,

Именуемою Муммой, —

Те танцоры, и довольны,

И дивятся танцам баски.

С благородством и величьем

Пляшет славный Атта Троль,

Но косматой половине

Не хватает воспитанья.

Да и я смущен, что Мумма

Канканирует, пожалуй,

И, вертя бесстыдно задом,

Grand-Chaumière напоминает.

И вожатый благородный,

Что ее на цепи водит,

Тоже, кажется, заметил

Непристойность этих танцев.

Он вытягивает часто

Но спине ее кнутом,

И ревет от боли Мумма,

Пробуждая отзвук в скалах.

Медвежатник этот носит

Шесть мадонн на круглой шляпе,

Голову его хранящих

И от пули и от вшей.

Чрез плечо его накинут

Вышитый покров алтарный;

Он, болтаясь как пальто.

Пистолет и нож скрывает.

Был он в юности монахом,

Был затем вождем бандитов.

Совместив две службы, он

Стал служить у дон Карлоса.

И когда за дон Карлосом

Рыцарство его бежало,

И взялися паладины

За пристойные ремесла

(Пан Шнаппанский стал поэтом),

Витязь наш благочестивый

Медвежатником пустился

С Муммою и Атта Тролем.

Он плясать их заставляет

Пред народом на базарах;

Ах, на рынке Котере

Атта Троль в цепях танцует.

Атта Троль, когда-то живший

Точно гордый царь лесов

На свободных горных кряжах,

Нынче пляшет перед чернью.

Да, теперь для гнусных денег

Пляшет он, а ведь когда-то

В потрясающем величьи

Ощущал себя могучим.

Только вспомнит он о прошлом,

О своих лесных владеньях,

Как летят глухие звуки

Из его косматой груди.

Мрачно смотрит он, как черный

Маврский вождь у Фрейлиграта, —

Тот неважно барабанил,

Этот столь же плохо пляшет.

И, увы, он возбуждает

Только смех. Сама Жюльетта

Насмехается с балкона

Над отчаяньем танцора.

Ах, француженка — Жюльетта,

Сердца нет в ее груди,

Но зато ее наружность

Изумительно прекрасна,

И глаза ее большие —

Сеть лучистая, в которой

Наше сердце бьется нежно,

Точно пойманная рыбка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Черный князь у Фрейлиграта

Ударяет в нетерпеньи

По большому барабану

И дерет его на части.

Потрясающая сцена

Для ушей и барабана. —

Но представьте вид медведя,

Обрывающего цепи...

Смолкли музыка и шутки,

Хлынул с площади базарной

С криком ужаса народ,

Дамы разом побледнели.

От своих оков постыдных

Атта Троль освободился,

Вот он дикими прыжками

В узких улицах несется.

Все сторонятся учтиво,

Он влетает на утесы,

Смотрит вниз, как бы с насмешкой,

И скрывается в горах.

И на площади пустынной

Остается только Мумма

С медвежатником. Взбесившись,

Он бросает наземь шляпу.

Топчет он ее; а с нею

И мадонн. Рвет одеяло

С гнусного нагого тела

И клянет неблагодарность.

Черную неблагодарность.

Ведь всегда он с Атта Тролем

Точно с другом обращался.

Научил его плясать.

Ведь ему он всем обязан,

Он обязан даже жизнью, —

Ведь сто талеров хотели

Дать за шкуру Атта Троля.

На покинутую Мумму,

Что одна, с немой тоскою,

Млея и на задних лапах,

Пред разгневанным стоит,

Гнев высокий он обрушил.

Бьет ее и называет

Королевою Христиной,

Доньей Муньос и так дальше.

Это все случилось теплым

Летним вечером прекрасным.

Ночь, наследуя любовно

Дню, была, как он, чудесна.

Этой ночи половину

Простоял я на балконе,

И со мной была Жюльетта,

Наблюдающая звезды.

И она вздохнула: «Звезды

Всех прекраснее в Париже;

Зимним вечером мерцают

В лужах уличных они».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Летней ночи сон. Бесцельна

Песнь моя и фантастична,

Как любовь, как жизнь бесцельна,

Как творенье и творец.

Лишь собою вдохновенный.

То несется, то летает

В царстве вымыслов чудесных

Мой возлюбленный Пегас.

Не полезный он, не кроткий

Водовоз гражданских чувств,

И не конь борьбы партийной

С патетическим копытом.

Нет, он золотом подкован,

Мой крылатый белый конь,

Удила его жемчужны,

Я их весело бросаю.

Мчи меня, куда захочешь! —

На воздушный горный путь,

Где от бездн остерегают

Резким ревом водопады.

Или в тихие долины

Где дубы поднялись к небу.

И по их корням струится

Вековой источник саг.

Дай напиться и смочить

Мне глаза, — ах, я мечтаю

О воде, что превращает

Нас и в знающих и в зрячих.

Я прозрел. Мой взгляд проник

В глубочайшее ущелье

Где берлога Атта Троля, —

Мне язык его понятен.

Удивительно знакомо

Мне звучит медвежья речь.

Не на родине ли милой

Я слыхал уж эти звуки?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ронсеваль, долина славы,

Чуть твое услышу имя,

В сердце вновь благоухает

Голубой цветок поблекший.

Поднимаются, мерцая,

Отошедшие столетья,

Смотрят очи привидений

На меня, и я пугаюсь.

Звон и грохот. Сарацины

Защищаются от франков!

Как отчаянно звучит,

Окровавлен, рог Роланда!

И в долине Ронсеваля,

Возле трещины Роланда,

Окрещенной так затем,

Что герой, ища дорогу,

Верным старым Дюрандалем

Разрубил утес отвесный,

И следы его удара

Вплоть до наших дней остались,

Там, в ущельи каменистом

И кустарником обросшем,

В диком ельнике укрыт,

Атта Троль лежит в берлоге;

Он в кругу своей семьи

Отдыхает от тревоги

Бегства дикого, от плена

И публичных выступлений.

О, отрадное свиданье!

Он детей нашел в берлоге.

Где воспитывал их с Муммой:

Четырех сынков, двух дочек.

Две девицы белокуры,

Точно пасторские дочки;

Рыжи мальчики, но младший,

Карнаухий, тот — брюнет.

Этот младший был любимцем

Муммы, и она, играя,

Откусила сыну ухо

И, любя, его сожрала.

Удивительнейший мальчик!

И к гимнастике способен, —

Кувыркается не хуже,

Чем гимнаст великий Масман.

По-природному воспитан,

Знает лишь родной язык,

И жаргона греков, римлян

Никогда не изучал.

Вольный, бодрый и веселый,

Мыла он не переносит,

Презирает умыванье,

Как гимнаст великий Масман.

Удивительнейший мальчик!

Он на дерево влезает

Вдоль крутых отвесных скал,

Замыкающих ущелье.

Он ползет на ту вершину,

Где его семья ночами,

Собираясь вкруг отца,

Наслаждается прохладой.

И старик свою охотно

Им рассказывает жизнь,

Сколько зрел людей, народов

И как много претерпел,

По примеру Лаэртида,

Что в одном лишь с ним не схож

С ним блуждала Пенелопа,

Черная его супруга.

И рассказывает также

Об успехе несравненном,

Что своим искусством танцев

Он снискал среди людей.

Говорит, что стар и млад

Восхищались и дивились,

Как плясал он на базарах

Под сладчайший звук волынки.

И в особенности дамы,

Многоопытные в танцах,

Бурно так рукоплескали,

Так поглядывали нежно.

О, тщеславие артиста!

Ухмыляясь, грезит старый

О былом, когда являл он

Перед публикой талант.

Опьяненный вдохновеньем,

Он решает показать,

Что не жалкий хвастунишка,

А танцор он несравненный.

Поднимается внезапно

И стоит на задних лапах,

И танцует, как бывало,

Главный танец свой, гавот.

И, разинув пасти, молча

Созерцают медвежата,

Как занятно их родитель

Скачет в месячном сияньи.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Атта Троль лежит в берлоге

На спине и скорбен духом;

Он посасывает лапу

И, посасывая, воет:

«Мумма, Мумма, черный жемчуг,

Тот, что я в пустыне жизни

Взял и вновь в пучине жизни

Уж навеки потерял.

Не увижусь я с тобою,

Разве только за могилой,

Где, земные скинув космы,

Прах преобразится твой.

Ах! Как хочется еще раз

Мне лизнуть родную морду

Милой Муммы, что сладка,

Как помазанная медом.

Мне хотелось бы вдохнуть

Запах редкостный, присущий

Несравненной черной Мумме,

Точно запах роз любимой.

Но, увы, томится Мумма

В кандалах того отродья,

Что зовется человеком,

Мнит себя царем творенья.

Смерть и ад! Ведь эти люди

Все архи-аристократы,

И на нас, зверей, взирают

Нагло, гордо, сверху вниз.

Крадут жен у нас и деток.

Садят на цепь, убивают

Иногда, чтобы продать

Наши шкуры, наши трупы.

И себя считают в праве

Преступленья совершать

Против нас, медведей бедных

Человеческое право!

Человеческое право.

Кто его им даровал?

О, конечно, не природа, —

Неестественно оно.

Человеческое право.

Кто его им даровал?

Разум, что ли? Но ведь он

Не поступит неразумно.

Люди, вы нас выше только

Тем, что кормитесь вареной

Или жареною пищей,

Мы ж свою едим сырьем.

Но конец один и тот же

Там и тут, — и благородно

Не питанье: благороден

Тот, чье сердце благородно.

Люди, чем вы лучше нас?

Что и знанье и искусство

Применяете? Однако

Мы нисколько не глупее.

Разве нет собак ученых?

Разве лошадь не считает,

Как коммерции советник?

Плохо заяц барабанит?

В гидростатике бобры

Отличаются искусством.

Аист выдумал для вас

Применение клистира.

А ослы не пишут критик?

Обезьяны не на сцене?

Разве есть артистка выше,

Чем батавская мартышка?

Не поет ли соловей?

Фрейлиграт ли не писатель?

Кто воспел прекрасней льва,

Чем верблюд, его сородич?

Да и я в искусстве танцев

То же, что в писанье Раумер:

Разве Раумер пишет лучше

Чем танцую я, медведь?

Люди, разве тем вы лучше,

Что возносите надменно

Вашу голову, хоть в ней

Мысли низкие таятся?

Люди, разве тем вы лучше,

Чем блестяща ваша шкура

И гладка? Но этим счастьем

Поделитесь со змеей.

Да, двуногие вы змеи.

Понимаю я, зачем

Вы в штанах. Чужою шерстью

Наготу змеи вы скрыли.

Берегитесь, дети, этих

Безволосых негодяев.

Дочки, замуж не идите

За чудовище в штанах!»

Не хочу писать я дальше,

Как медведь, в своем нахальном

Вольнодумстве, рассуждал

О природе человека,

Потому что сам я тоже

Человек, и повторять

Не хочу все эти бредни,

Что в конце концов обидны.

Человек я — и, конечно,

Лучше всех других зверей:

Никогда я прав рожденья

Отрицать теперь не стану.

И в борьбе с иною тварью

Буду преданно бороться

За людей и за святое

Человеческое право.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Но, быть может, человеку,

Как ступени высшей в царстве

Твари, следует узнать,

Что внизу о нем толкуют.

Да, пониже, в этих темных

В необщественных кругах,

В низшем слое царства твари

Гордость с ненавистью ждут.

Все, что волею природы

И обычаем земным

Искони существовало

Эти морды отвергают.

Стариками молодежи

Там внушается ученье,

Угрожающее праву

И культуре человека.

«Дети! — Атта Троль рычит,

Переваливаясь с боку

На бок на постели жесткой, —

Дети, будущее — наше.

Если б думали медведи

И все звери так, как я, —

Мы тогда усильем дружным

Победили бы тиранов.

Если б был в союзе боров

С жеребцом, и если б слон

Обнял хоботом по-братски

Рог могучего быка,

Если б волк, медведь, козел,

Даже заяц с обезьяной

Согласились хоть на время,

То успех достигнут был бы.

Единенье, единенье —

Вот что нужно. В одиночку

Передушат нас, а вместе

Мы тиранов победим.

Единенье! Единенье!

Монополию мы свергнем

И республику зверей

Справедливую устроим.

Основным законом будет

Равенство всех божьих тварей

Без различия их веры

Или запаха, иль шкуры.

Слава равенству! Осел

Будет главным в государстве,

И на мельницу рысцою

Будет лев таскать мешки.

Что касается собаки,

То она — лишь подлый пес;

Сотни тысяч лет с ней люди,

Как с собакой, обращались.

Только в нашем либеральном

Государстве мы и пса

Возвращеньем прав старинных

Без труда облагородим.

Между нас евреи даже

Право гражданства получат

И сравняются во всем

Со зверями остальными.

Только к танцам на базарах

Их не должно допускать,

Я вношу поправку эту

Ради нашего искусства:

Нет ни строгости, ни стиля,

Нету пластики движений

В их породе, и они

Вкусы публики испортят».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мрачно в сумрачной берлоге

Средь своих укрылся Троль,

Человеконенавистник;

Он рычит, скрипит зубами:

«Люди, злобные канальи!

Смейтесь! От усмешек ваших

И от ваших притеснений

Нас великий день избавит.

Для меня всего обидней

Те слащавые движенья

Возле рта, — не выношу

Человеческого смеха.

Ту улыбку роковую

Чуть замечу я на лицах

Этих белых, у меня

Все кишки воротит в брюхе.

И наглее, чем в словах,

Проявляется пред нами

В этом смехе человека

Все души его нахальство.

Да, всегда у них улыбка.

Даже в миг, когда приличье

Предписало бы серьезность, —

В миг торжественный любви.

Да, всегда у них улыбка.

Даже в танцах оскорбляет

Их улыбка то искусство,

Что святыней быть должно.

Да, во время оно танцы

Были делом благочестья,

И жрецы тогда водили

Хоровод вкруг алтарей.

Пред своим ковчегом также

Танцовал и царь Давид. —

Танец был богослуженьем

Славословием ногами.

Да и сам я так же танец

Понимал всегда, танцуя

На базарах пред народом.

Мне кричавшим похвалы.

Эти крики, признаюсь,

Часто мне ласкали сердце.

Восхищение врага

Возбуждать бывает сладко.

Но они и в восхищеньи

Улыбались. Неспособно

И само искусство танцев

Легкомысленных исправить».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Иногда почтенный бюргер

Дурно пахнет, а холопы

У князей надушены

И лавандою и амброй.

И от девственности часто

Отдает зеленым мылом,

А порочность умывает

Маслом розовым себя.

Потому не морщи носа,

Дорогой читатель, если

Из берлоги Атта Троля

Аравийский нард не веет.

Ты побудь со мною в этом

Смрадном запахе особом,

Где герой меньшому сыну,

Как из тучи, говорит:

«Сын, ты младший в нашем роде,

Ты прильни единым ухом

К морде старого отца

И внемли моим заветам.

Человечьих мыслей бойся,

Чтоб спасти и дух и тело:

Посреди людей не встретишь

Ты порядочных людей.

Даже лучшие меж ними,

Немцы, дети Туискиона,

Нам двоюродные братья,

Тоже выродились ныне.

Вольнодумны и безбожны,

Проповедуют безверье.

Сын мой, сын мой, берегись

Бауера и Фейербаха!

Берегися атеизма!

Не медведь, в ком нет почтенья

Пред создателем, — создатель

Этот мир когда-то создал.

В небесах луна и солнце.

Также звезды (как с хвостами,

Так и те, что без хвостов) —

Только отблеск божьей власти.

Здесь, внизу, моря и земли —

Только эхо горней славы,

И величие творца,

Хвалит каждое созданье.

Даже маленькая вошка

В бороде у пилигрима

С ним к святым местам стремится

И поет псалом творцу.

Там высоко, в звездном небе.

На престоле золоченом,

Всеми правя и блистая

Белизной, сидит медведь.

Беспорочно-белоснежна

Шуба; голову украсил

Бриллиантовый венец,

Освещающий все небо.

Гармоничное чело.

В нем дела — немые мысли,

Только скипетром махнет он —

Слышны звон и пенье сфер.

Перед ним сидят святые, —

Те медведи, что внизу,

На земле терпели кротко, —

С пальмой мучеников в лапах.

Вот один, другой подпрыгнул

Под наитием святого

Духа. Видите? Танцуют

Танец праздничный они.

В танце этом благость неба

Заменяет им талант,

И от радости из кожи

Хочет выскочить душа.

Буду ль, Троль я недостойный,

Обладать подобным благом?

Из земной юдоли скорбной

Перейду ль в поля блаженства?

Неужели сам я буду,

Упоенный, в звездном небе,

Танцовать, в сияньи, с пальмой,

У престола божества?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как язык багрово-красный,

Что из черных губ с издевкой

Показал у Фрейлиграта.

Мавританский черный князь, —

Так из темных туч выходит

Месяц. Вдалеке бушует

Водопад, всегда бессонный

И тоскующий в ночи.

Атта Троль стоит над краем,

На своей скале любимой,

И ревет он, одинокий,

В пропасть, в ветер полуночный:

«Да, медведь я. Я тот самый,

Вами прозванный косматым,

Косолапым Изегримом,

И еще бог знает как.

Да, медведь я. Я — тот самый,

Неуклюжая скотина,

Неотесанный предмет

Для смешков и шуток ваших.

Я — мишень острот, и я

То чудовище, которым

Вы стращаете под вечер

Непослушного ребенка.

Я — приправа шутовская

Ваших глупых, бабьих сказок,

И кричу я это в пропасть,

В ваш презренный мир людской.

Я — медведь, и не стесняюсь

Моего происхожденья,

И горжусь им, словно внук я

Моисея Мендельсона».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Две угрюмые фигуры,

Вереща, на четвереньках

Пролагают путь себе

Через темный ельник, в полночь.

Это Атта Троль с сынишкой

Самым младшим, одноухим.

Мрачен лес; у Камня Крови

Притаилися они.

«Этот камень, — Троль рычит. —

Алтарем был, где друиды

Припосили суеверно

Человеческие жертвы.

О, постыднейшая гнусность!

Чуть помыслю, дыбом шерсть

Поднимается, — во славу

Бога кровь тогда лилась.

Нынче стали просвещенней

Эти люди: неспособны

Из-за ревности к небесным

Интересам убивать.

Нет, теперь не сумасбродство

И не бред, и не безумье,

А корысть и самолюбье

Их толкает на убийство.

Лишь к земным стремятся благам

Все они наперебой;

В этой драке бесконечной

Каждый крадет для себя.

Да, всеобщее наследье

Достается лишь немногим;

Собственность, права владенья

Проповедуют они.

Собственность! Права владенья!

Воровство они и ложь.

Так сплести обман и глупость

Человек лишь мог презренный.

Собственности не творила

Бескарманная природа:

Без карманов в наших шубах

Мы являемся на свет.

Ни один из нас, конечно,

Не рождается с мешком

На своем природном мехе,

Чтоб ворованное прятать.

Только человек бесшерстный,

Что сумел чужою шерстью

Прикрывать себя, — сумел

И карман себе устроить.

О, карман! Он неестествен,

Как и собственность и право

Обладанья; стали, люди,

Вы карманными ворами.

Я кляну вас! Завещаю,

Сын мой, ненависть тебе,

Здесь, на алтаре, клянись мне

В вечной ненависти к людям.

Будь навек врагом презренным

Палачей, непримиримым

До скончанья дней твоих, —

Поклянись мне, сын мой, в этом».

И клянется сын, как древле

Ганнибал. Зловеще месяц

Озаряет Камень Крови

И обоих мизантропов.

Мы расскажем попозднее,

Как остался верен клятве

Молодой. В другой поэме

Лирой мы его прославим.

Что касается до Троля,

Мы его теперь покинем,

Чтобы тем вернее пулей

Поразить его потом.

Человечества изменник

И предатель! За такие

Козни против человека

Завтра будешь ты захвачен.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Горы, точно баядерки

Задремавшие, озябли;

Их туманные сорочки

Ветер утренний колышет.

Их разбудит лучезарный

Бог; последнюю одежду

С них сорвет он, озаряя

Их нагую красоту.

Рано утром я с Ласкаро

На медвежью встал охоту,

И к полудню мы добрались

До Испанского моста.

Так был назван мост, который

От французов вел на запад,

К этим варварам испанским,

Лет на тысячу отсталым.

Лет на тысячу они

В просвещении отстали;

Варвары ж мои родные

На востоке — только на сто.

Был я грустен, покидая

Почву Франции священной,

Этой родины свободы

И любимых мною женщин.

На мосту, посередине,

Сел испанец. Нищета

И в плаще его дырявом

И в глазах сквозила явно.

Он на старой мандолине

Тощим пальцем рвал струну;

Эхо резкое с насмешкой

Из ущелий отвечало.

Он над пропастью порою

Нагибался с громким смехом

И, бренча еще безумной,

Напевал слова такие:

«У меня поставлен в сердце

Золотой красивый столик,

И четыре золотые

Стульчика стоят кругом.

И на них уселись дамы—

Золотые стрелы в косах —

И играют в карты; всех

Их обыгрывает Клара.

Обыграет и смеется;

Ах, в моем ты сердце, Клара,

Будешь в выигрыше вечном,

Все ведь козыри — твои».

Идя дальше, говорил я

Самому себе: безумный

На мосту сидит, ведущем

Из одной страны в другую.

Что он — символ ли обмена

Мыслями двух этих стран?

Иль народа своего

Он безумный лист заглавный?

Только к вечеру достигли

Мы разрушенной посады,

Где на грязном блюде скверно

Пахла оллеа-потрида.

Там я также ел гарбанцос,

Тяжелее пуль ружейных,

Несваримые и немцем,

Воспитавшимся на клецках.

Подходила к этой кухне

И постель. Вся в насекомых,

Как наперчена. Клопы—

Злейшие враги людские.

Ах, ужаснее, чем ярость

Тысячи слонов, вражда

Одного клопа, который

По твоей ползет постели.

Выноси его укусы,

Как ни трудно: будет хуже,

Если ты его, раздавишь, —

Запах спать тебе не даст.

На земле всего ужасней

С тою гадиной борьба,

Для которой вонь — оружье:

Такова дуэль с клопом!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как мечтательны поэты,

Даже тихие; они

Верят и поют; природа

Есть великий божий храм.

Храм, которого величье

Говорит о славе бога;

Солнце, месяц и созвездья

Светят в куполе, как лампы.

Вы — народ, конечно, добрый,

Но сознайтесь, в этом храме

Много лестниц неудобных,

Лестниц узких и крутых.

Эти спуски и подъемы,

И карабканья, с прыжками

Чрез утесы, утомляют

Дух мой столько же, как ноги.

Близ меня шагал Ласкаро,

Бледный, длинный, как свеча.

Все молчит, не улыбнется

Этот мертвый сын колдуньи.

Ходит слух, что он покойник

Уж давно, и только чары

Матери его, Ураки,

Держат сына на земле.

Ну, и, лестницы у храма!

Мне доныне непонятно,

Как я шеи не сломал,

Перепрыгивая пропасть.

Как ревели водопады!

Как хлестал по соснам ветер!

Те стонали. Вдруг прорвались

Тучи, — скверная погода.

В бедной хижине рыбачьей

Возле озера де Гобе

Мы нашли приют, и вместе —

Удивительных форелей.

В мягком кресле развалился

Старый хворый перевозчик;

Как два ангела, за ним

Две племянницы ходили.

Флегматичны и дородны,

Точно вышли из картины

Рубенса; светлы глаза,

Кудри золотом пылают;

На щеках племянниц ямки,

В них смеется плутовство;

Крепки руки; стан упругий

Пыл и робость возбуждает.

И прелестные созданья

Мило спорили друг о другом —

Что приятней и полезней

Выпить их больному дяде.

С цветом липовым одна

Подает больному чашку,

И бузинною настойкой

Напоить другая хочет.

«Ни того и ни другого

Пить не стану! — крикнул дядя.

Дайте мне вина, чтоб гостя

Угостить питьем получше».

Было ль точно то вином,

Что я пил у вод де Гобе,

Уж не знаю. В Брауншвейге

Счел бы я его за Мумме.

Выл из лучшей козьей шкуры

Черный мех; вонял он славно,

Но старик, вином довольный,

Стал здоровым и веселым.

Он рассказывал проделки

Молодцов-контрабандистов,

Населяющих свободно

Пиренейские леса.

Помнил он старинных сказок

Очень много между прочим—

Как во время оно бились

С великанами медведи.

Великаны и медведи

Долго бились за господство

В этих скалах и долинах

До прихода человека.

Но зато, когда пришел он,

Убежали великаны,

Озадаченные; ибо

В головах их мало мозга.

Говорят, что дуралеи,

Добежав до океана

И увидев свод небесный

Отраженным в синей влаге,

Море приняли за небо

И, с надеждою на бога,

Сразу бросились туда;

Там они и потонули.

Что касается медведей.

То теснит их человек,

И число их год от году

Уменьшается в горах.

«Так один, — старик промолвил, —

На земле теснит другого.

За уходом человека

Царство карликов настанет —

Этих умных человечков,

Что живут в подземных недрах

И копаются прилежно

В золотых богатствах шахт.

Сам я видел в лунном свете,

Как они глядят из норок,

Видел хитрые головки—

И пред будущим дрожал.

Ах, от денежной их мощи,

Я боюсь, и наши внуки

Побегут, как великаны,

Чтоб укрыться в небе моря».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В мрачной горной котловине

Воды озера глубоки.

Звезды, бледны и печальны,

Смотрят с неба. Ночь и тишь.

Ночь и тишь. Удары весел.

Точно плещущая тайна,

Челн плывет. И перевозчик

Руль племянницам доверил.

И гребут они. Во мраке

Озаряются звездами

Руки голые, глаза

Голубые и большие.

Близ меня сидит Ласкаро,

Как всегда, немой и бледный,

И меня смущает мысль:

Может, правду он — покойник?

Может быть, я тоже умер

И плыву теперь, спускаясь

В царство призраков холодных

В обществе немых видений?

Это озеро — не Стикс ли?

Не прислала ль Прозерпина,

За отсутствием Харона,

Для меня своих прислужниц?

Только я еще не умер,

Не угас, — в моей душе

Блещет, пышет и ликует

Жизнерадостное пламя.

Эти девушки со смехом

По течению гребут

И обрызгивают в шутку

Иногда меня водою.

Эти свежие девчонки

Не похожи на виденья

Камер-кошек преисподней,

На служанок Прозерпины.

Чтобы тверже убедиться,

Что они совсем живые,

Чтобы мне поверить тверже,

Что и я в расцвете жизни,

Я свои приблизил губы

К милым ямочкам их щек

И сейчас же сделал вывод:

Я целую — значит жив.

Выйдя на берег, опять

Славных девушек целую,

Только этою монетой

За провоз они берут.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В золотом от солнца небе

Блещут пики гор лиловых,

И на склоне — деревушка,

Птичье смелое гнездо.

И когда туда взошел я,

Я увидел лишь птенцов,

Что еще не оперились;

Старики же улетели.

Лишь мальчишки и девчонки,

В платьях белых, ярко-красных,

Там разыгрывали свадьбу

На базарной площади.

Их игре не помешал я —

И увидел, как влюбленный

Принц мышиный на колени

Стал пред кошкою-царевной.

Бедный принц! Его венчают

С милой. Сердится она

И грызет его и треплет.

Мыши — смерть, игре — конец.

Целый день почти я пробыл

У детей, и мы болтали;

Все хотелось им узнать,

Кто я, чем я занимаюсь?

«Дети, — я сказал, — родился

Я в Германии, где много

Медведей, и потому

Стал охотником медвежьим.

Снял я с некоторых шкуры

Через их медвежьи уши,

Хоть и сам бывал порою

Цепкой лапою потрепан.

С плохо вылизанным дурнем

Состязаться ежедневно

В дорогой моей отчизне

Наконец мне надоело.

И тогда сюда я прибыл

За охотою получше;

Я хочу изведать силу

На великом Атта Троле.

Этот враг меня достоин.

А в Германии случалось

Мне вступать в такие битвы,

Что стыдился я победы».

И когда я стал прощаться,

Вкруг меня собравшись, дети.

Заплясали и запели:

«Жирофлино, Жирофлетта!»

Наконец так мило, бойко

Вышла младшая, присела

Мне два, три, четыре раза,

Детским голосом запев:

«Если встретится король мне,

Я ему присяду дважды,

Повстречаю королеву,

Я присяду трижды ей.

А когда мне черт с рогами

Повстречается, присяду

Я два, три, четыре раза.

Жирофлино, Жирофлетта!»

«Жирофлина, Жирофлетта!»

Повторяет хор и дразнит,

И вкруг ног моих вертится

Хоровод с припевом звонким.

И когда я стал спускаться,

Позади не умолкало,

Точно птичье щебетанье:

«Жирофлино, Жирофлетта!»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Безобразны и огромны,

Скалы смотрят на меня

Словно скопище чудовищ,

Что давно окаменели.

Странно. Точно двойники.

Тучи серые над ними

Слабое отображенье

Этих каменных фигур.

Водопад вдали бушует.

Между сосен воет ветер.

Слышен гул неумолимый,

Как отчаянье — ужасный.

Место дико и пустынно.

На вершинах дряхлых елей

Стаи черных галок машут

Онемелыми крылами.

Близ меня идет Ласкаро,

Бледен, мрачен, молчалив, —

Так в сопровожденьи смерти

Выступает сумасшедший.

Край пустынный безобразный,

Или проклят он? Быть может.

Кровь я вижу на корнях

Дерева того, калеки?

Это хижина, наверно,

От стыда зарылась в землю,

И соломенная крыша

Смотрит робко на тебя.

Этой хижины хозяин —

Отпрыск племени каготов,

Что давно влекут впотьмах

Жалкое существованье.

В сердце басков и поныне

Отвращение к каготам

Сохраняется — наследье

Векового суеверья.

И в соборе их, в Баньере,

Есть калитка потайная,

Что была, как мне сказал

Сторож, дверью для каготов.

Им когда-то воспрещалось

Проходить в другие двери,

И они в обитель бога

Только крадучись входили.

Там, на низенькой скамейке,

Одинок, кагот молился,

Отделенный от других

Прихожан, как зачумленный.

Но зато святые свечи

Века нашего сияют,

Злую тень средневековья

Разгоняет этот свет.

Бросив на дворе Ласкаро,

Я вошел под низкий свод

Хижины кагота. Руку

Дружески я подал брату.

И поцеловал ребенка

На руках его жены,

Что сосал ей грудь, похожий

На большого паука.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Если смотришь издалека

На вершины гор высоких,

То горит в сияньи солнца

Пурпур с золотом на них.

Но приблизься — и исчезнет

Красота. Вот так порою,

И величие земное

Нас обманывает блеском.

То, что в золото и пурпур

Наряжал ты, — был лишь снег,

Просто жалкий снег, который

В одиночестве скучает.

Наверху, вблизи я слышал,

Как похрустывает он,

Жалуясь ветрам холодным

На сиротское житье.

«О, как медленно, — вздыхал он, —

Здесь, в глуши, часы плетутся,

Бесконечные, как будто

Замороженная вечность.

О, несчастный снег я! Если б

Вместо этих горных высей

Мне упасть вон в ту долину,

Расцвеченную цветами.

Вот тогда бы я растаял

Точно чистый ручеек,

Чтобы девушки со смехом

Мной обрызгивали лица.

Да и может быть до моря

Пробежал бы я и в жемчуг

Превратился, чтоб украсить

Королевскую корону».

Я на эту речь ответил:

«Милый снег, я сомневаюсь,

Чтоб ждала тебя в долине

Столь блестящая судьба.

Не печалься! Лишь немногим

Быть в долине жемчугами.

Ты же, может быть, в канаве

Грязью стал бы заурядной».

И пока я в этом роде

Разговоры вел со снегом,

Грянул выстрел, и с лазури

Вниз сорвался рыжий коршун.

Шутка то была Ласкаро.

Но лицо его, как прежде,

Было мрачно и недвижно,

Только ствол ружья дымился.

Из хвоста добычи вырвал

Он перо, воткнул его

Молча в войлочную шляпу

И пошел своей дорогой.

И немного жутко было

Наблюдать, как тень с пером

Удлинялась и чернела

На снегу вершины белом.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Есть, как улица, долина,

Имя ей — «ущелье духов»;

Поглядишь — в глазах темнеет,

Скалы с двух сторон торчат.

Там, на самом страшном склоне,

Точно сторож, на долину

Смотрит хижина Ураки.

Я вошел туда с Ласкаро.

При посредстве тайных знаков

С матерью он совещался,

Как нам лучше Атта Троля

Заманить и умертвить.

Потому что проследили

Мы его в горах. Уйти он

Уж не может. На исходе

Дни твои, о Атта Троль.

Что действительно Урака —

Настоящая колдунья,

Как то злые языки

В Пиренеях утверждают, —

Не решу я. Но ее

Подозрительна наружность:

Подозрительно слезятся

Красноватые глаза;

Взгляд их злобный и косой;

От него, по общей вере,

В вымени коровы тотчас

Молоко пересыхает.

Уверяют даже люди,

Что она, рукой костлявой

Прикоснувшись, убивает

Не свиней одних — быков.

За такие преступленья

На нее порою в суд

С жалобами приходили;

Но судья был вольтерьянец,

Сын поверхностного века,

Чуждый веры и раздумья;

Со скептической насмешкой

Он отказывал истцам.

С виду делом очень честным

Занимается Урака:

Горным зельем промышляет

Или чучелами птиц.

И была полна товара

Хижина. Ужасно пахли

Белена и цвет кукушки,

Бузина и белладонна.

Ястребы на видном месте

Красовались у колдуньи:

Угрожающие клювы

И распущенные крылья.

Может быть, мне трав сушеных

Запах в голову ударил?

С чувством странным и неясным

Я смотрел на этих птиц.

Может быть, передо мною

Околдованные люди,

Обреченные стоять

В виде жалких птичьих чучел?

На меня глядят они

Грустно, даже с нетерпеньем,

А порою боязливо

Взор бросают на колдунью.

А на корточках Урака

У печи сидит с Ласкаро;

Из топленого свинца

Отливают оба пули.

Льют ту пулю роковую,

Что погубит Атта Троля.

Как таинственно мерцает

Пламя на лице колдуньи!

Шевелит она губами.

Непрерывно и беззвучно;

Не бормочет ли заклятья,

Чтобы пуля удалась?

Иногда хихикнет, сыну

Головой кивнет. Но тот

Занят делом молчаливо

И серьезно, точно смерть.

Этим ужасом подавлен,

Я пошел вздохнуть немного

У окна и посмотрел

На далекую долину.

Что я видел в эту пору,

Между полночью и часом,

То правдиво, не спеша

Изложу в дальнейших главах.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Было время полнолунья,

Ночь Иванова, когда

Привиденья на охоту

Вниз спешат, в «ущелье духов».

Из окна Ураки было

Мне смотреть великолепно,

Как их призрачное войско

Проносилось по дороге.

Да, для зрителя удобней

Места было не найти,

И вполне я наслаждался

Видом выходцев из фоба.

Свист бича, «ура», «ату»,

Ржанье коней, лай собачий,

Звук охотничьего рога, —

Все так радостно сливалось.

Впереди стремилась стая

Королевской красной дичи —

Вепрей бешеных, оленей;

Свора следовала сзади.

И охотники из самых

Разных областей, веков;

Так, с Нимвродом ассирийским

Ехал, ну, хоть Карл Десятый.

Высоко на белых конях

Пронеслись они. Им вслед

Егеря со сворой мчались,

Факелы несли пажи.

В этой гонке сумасбродной

Много видел я знакомых.

В золотых доспехах рыцарь

Не был ли король Артур?

Или тот, Ожье, датчанин, —

Не в зеленом ли он мчался

Панцире и походил

На огромную лягушку?

Также и героев мысли

Видел я в охоте этой:

Узнан мною был наш Вольфганг

По живому блеску глаз.

Он, проклятый Генгстенбергом,

Мирно спать в гробу не может

И с языческою шайкой

Длит охоту бурной жизни.

По пленительной улыбке

Вильяма узнал я тоже;

Пуританское проклятье

И на нем; он тоже грешник —

Должен ночью на охоту

Вороного гнать коня.

Рядом на осле трясется,

Человек... Святое небо!

По благочестивой мине,

По ночному колпаку,

По тревоге постоянной,

Франца Горна я узнал.

Он Шекспира, чадо света,

Комментировал когда-то —

И по смерти должен мчаться

На охоту с ним, несчастный.

Ах, мой тихий Франц, он мчится, —

Он, кто смел едва ходить,

Он, который подвизался

Лишь в молитве да в столовой.

И толпа за ним ходивших

Старых дев ужель не будет

Ужасаться, услыхав,

Что их Франц — охотник дикий?

И коня великий Вильям

Вскачь подняв, глядит с насмешкой,

Как его ослиной рысью

Догоняет комментатор.

Чуть не в обмороке, крепко

Уцепился за луку,

Но и в смерти, как при жизни,

Поспешает за поэтом.

Видел я и дам немало

В бешеном отряде духов,

И особенно прекрасны

Были нимфы с юным станом.

По-мужски они сидели.

Все мифологично-голы,

Лишь плащами золотыми

Кудри падали на них;

Все украшены венками;

И, откинувшись назад,

Так заносчиво махали

Тирсами о густой листвой.

Между них, в закрытых платьях,

Мчались рыцарские дамы,

Наклонясь на дамских седлах,

С соколами на руке.

Сзади них, как бы в насмешку,

На хромых и тощих клячах

Ехали комедиантки

В изумительных нарядах;

Миловидные, но вместе

И нахальные чуть-чуть,

Все вопили, раздувая

Нарумяненные щеки.

Как сливались в ликованьи

Звук рогов и смех веселый,

Ржанье коней, лай собачий,

Свист бича, «ура», «ату»!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В середине, как трилистник,

Выделялись три фигуры.

Этих образов прелестных

Женских мне не позабыть.

Я великую богиню,

С полумесяцем в кудрях,

Гордую, как чистый мрамор,

Между них узнал тотчас же.

И короткая туника

Обнажала грудь и бедра,

Отсвет факельный и лунный

Сладострастно их ласкал.

И лицо ее, как мрамор,

Холодело; были страшны

Бледность и оцепененье

Этой строгой красоты.

Но в глазах ее огромных

Черных разгорался страшный,

Жуткий, сладостный огонь,

Жгущий душу и слепящий.

Как Диана изменилась!

Та, которая однажды

В целомудренном порыве

Затравила Актеона.

Искупает грех свой ныне

В этом обществе галантном, —

По ночам простою смертной

С ним по воздуху летает.

Хоть и поздно, тем страшнее

В ней проснулось сладострастье,

И в глазах ее сверкает

Настоящий адский пламень.

О былом она жалеет,

О мужчинах, лучше наших,

И количество, быть может,

Качество заменит ей.

Рядом с ней неслась другая,

Но не эллинской пленяя

Красотой; в ней отразилась

Вся кельтическая прелесть.

В ней волшебницу Абунду

Так легко я распознал —

И по сладостной улыбке,

И по радостному смеху.

Щеки розовые, точно

Сам их Грез изобразил,

Рот сердечком, приоткрытый,

Ослепительные зубы.

В голубой одежде легкой

Ветер вздрагивал порою.

Даже в лучших снах моих

Я подобных плеч не видел.

Я чуть-чуть в окно не прыгнул,

Чтоб ее поцеловать.

Это кончилось бы плохо,

Мог себе сломать я шею.

Ах! Она б смеялась только

Если б я, окровавленный,

Вниз к ногам ее скатился.

Ах! Я знаю этот смех!

Третий женский образ сердце

Так глубоко взволновал мне.

Не была ли дьяволицей,

Как две первые, она?

Был то дьявол или ангел —

Я не знаю. Ведь у женщин

Не понять, где кончен ангел

И где дьявол начался.

На лице, больном и страстном,

Стран восточных колдовство;

Веют пышные одежды

Сказками Шехерезады.

Губы нежны, как фанаты.

И лилейный выгнут носик.

Тело гибко, свежо, стройно,

Точно пальма средь пустыни.

Высоко сидит на белом

Иноходце, как царица;

Двое мавров ухватили

Золоченую узду.

Да, она была и вправду

Иудейскою царицей,

Ирода женой, просившей

Головы Иоканаана.

И была она за это

Тоже проклята, — как призрак,

Вплоть до страшного суда

Будет мчаться на охоту.

У нее в руках всегда

Блюдо с головой пророка,

И она ее целует, —

Да, целует упоенно.

Ведь она его любила;

Библия молчит об этом,

Но живет в народе сказка

О любви ее кровавой.

А иначе непонятно

Вожделенье этой дамы, —

Что для женщин голова

Нелюбимого мужчины?

Может быть, она со зла

На любимого сболтнула,

Но, как только увидала

Эту голову на блюде,

Сразу сделавшись безумной,

Умерла в безумьи страсти.

(Страсть — безумье! Плеоназм.

Ибо страсть всегда безумье!)

И она, не расставаясь

С головой окровавленной,

Скачет ночью на охоту

В женском бешеном порыве.

Эту голову порой

Вдруг подбросит, засмеется

И опять поймает ловко,

Точно легкий детский мяч.

На меня она промчавшись

Посмотрела и кивнула

Мне кокетливо и томно,

Так что сердце задрожало.

Трижды с шумом предо мною

Мчался поезд, трижды мне,

Проносясь, кивал приветно

Милый призрак головой.

Окончательно сокрылись

Привиденья, шум затих,

Но привет ее манящий

Продолжал томить мне сердце.

Напролет всю ночь, бессонный,

Я вертелся на подстилке

(Так как не было перин

В бедной хижине Ураки).

Размышлял я, что бы значил

Тот таинственный привет?

Что так нежно ты взглянула

На меня, Иродиада?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Солнце всходит. Золотые

Стрелы бьют в туман молочный,

Он, как раненый, алеет,

Испаряется в сверканьи.

Наконец ясна победа

Торжествующего дня,

Он в слепительном величьи

На вершины гор восходит.

Песни звонкие пернатых

Из сокрытых гнезд несутся,

Ароматы трав текут,

Как концерт благоуханный.

На рассвете спозаранку

Мы спустились с гор в долину,

И, пока ходил Ласкаро

След разыскивать медведя,

Я убить старался время

Мыслями. От дум, однако,

Утомился я, и даже

Стало мне немножко грустно.

Утомленный и печальный,

Я на мшистую постель

Лег под ясенем огромным,

Где струился ручеек.

Он таинственным журчаньем

Притупил меня так странно,

Что и думы, и тревоги,

И печали все рассеял.

Овладело мной стремленье

К смерти, грезе и безумью

И к наездницам, которых

Видел я средь привидений.

О, пленительные духи,

Перепуганные светом,

Вы куда теперь укрылись?

Где обитель ваша днем?

Под развалинами храма,

Где-нибудь в Романьи дальней,

Укрывается Диана

От дневной христовой власти.

Лишь во мраке полунощном

Выходить она дерзает

И охотой наслаждаться

Средь языческих друзей.

И прекрасная Абунда

Избегает назареев, —

Целый день она проводит

На спокойном Авалуне.

Этот остров притаился

В тихом море романтизма,

И его достигнешь только

На коне крылатом сказок.

Не попасть туда заботе,

Не причалить пароходу,

Где филистер любопытный

Трубку длинную сосет.

Не раздаться там угрюмым,

Скучным звонам колокольным,

Этим «бум-бом», ненавистным

Для укрывшихся там фей.

Там живет в довольстве ясном,

В цвете молодости вечной

Та улыбчивая дама —

Белокурая Абунда.

Целый день она гуляет

Под огромными цветами,

С разговорчивою свитой

Отошедших паладинов.

Ну, а ты, Иродиада, Где ты?

Молви. Ах, я знаю, —

Мертвая лежишь в гробу

Ты у стен Иерушаляйма.

Целый день холодным сном

Спишь ты в мраморной гробнице,

Но тебя тревожат в полночь

Свист бичей, «ура», «ату»!

И летишь ты на охоту

За Дианой и Абундой,

За друзьями, для которых

Ненавистны крест и муки.

Это общество прелестно.

Если б мог я с ним носиться

И с тобой, Иродиада,

Мчаться рядом на коне!

Ибо я люблю тебя

Больше эллинской богини,

Больше северной колдуньи,

Мертвая моя еврейка.

Да, люблю тебя! Я знаю

Это по биенью сердца.

Будь возлюбленной моей,

Дивная Иродиада.

Будь возлюбленной моей,

Брось ту голову пустую

Вместе с блюдом и отведай

Яств получше, повкуснее.

Я — твой самый настоящий,

Верный рыцарь; нет мне дела,

Что мертва ты, проклята;

Я без всяких предрассудков,

И о собственном спасеньи

Уж не думаю нисколько;

Жив ли я, иль тоже умер —

Временами сомневаюсь.

Рыцарем твоим я стану,

Стану Cavaliere-servente;

Понесу я за тобою

Плащ и все твои капризы.

По ночам с тобой я буду

Мчаться рядом на охоту;

Будем мы болтать, смеяться

Над моей безумной речью.

Так мы будем коротать

Ночи; днем пройдет веселье;

Буду я сидеть и плакать

Над могилою твоею.

Да, весь день сидеть и плакать

Между царских усыпальниц,

На возлюбленной могиле,

Возле стен Иерушаляйма.

И седые иудеи,

Проходя, конечно, скажут,

Что рыдаю я о храме

Города Иерушаляйма.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Аргонавты, но без судна,

Мы пешком в горах блуждаем

За простой медвежьей шкурой.

Не за золотом руна.

Ах, несчастные мы парни,

Современные герои!

Нас классический поэт

В песне не увековечит.

И, однако, мы терпели

Тоже муки. Что за дождь

Захватил нас на вершине,

Где ни дерева, ни фьякра!

Не бандаж ли грыжный лопнул

В тучах? Дождь — как из ведра.

Верно сам Язон в Колхиде

Под подобным не был душем.

«Зонтик, зонтик! — я воскликнул, —

Тридцать шесть князей отдам я

За один-единый зонтик!»

Я кричал, а дождь шумел.

До смерти устав, не в духе,

Мокрые, как пуделя,

Поздней ночью мы вернулись

В обиталище колдуньи.

Отдыхала там Урака

Перед печью и чесала

Толстого, большого мопса,

Но дала ему отставку,

Чтоб заняться только нами.

Приготовила мне ложе,

Развязала эспадрильи,

Неудобнейшую обувь;

Помогла раздеться, брюки

Мне сняла; они к ногам

Прилипали тесно, прочно,

Точно дружба дурака.

«За халат, сухой халат

Тридцать шесть князей отдам я!» —

Так вскричал я, и дымилась

Мокрая моя рубашка.

Перед печью постоял я,

Зябко щелкая зубами,

И, огнем ошеломленный,

Повалился на солому.

Но не спал. Смотрел украдкой,

Как колдунья к очагу

Села и раздела сына,

Как меня, и положила

На колени. Перед нею

Толстый мопс стоял на задних

Лапах и держал в передних

Ловко маленький горшок.

Из горшка брала Урака

Красный жир и натирала

Им бока и грудь Ласкаро,

Натирала быстро-быстро;

Колыбельную гнусаво

Напевала тут же песню;

И потрескивало пламя

В очаге по временам.

Как мертвец, костлявый, желтый,

Сын у матери в руках

Смотрит грустными, смертельно

Побелевшими глазами.

В самом деле, он покойник,

И лишь мазью колдовскою

Жизнь ему втирает ночью

Материнская любовь.

Лихорадочный, чудесный

Полусон, в котором члены

Как свинцовые, а чувства

Бодрствуют, возбуждены.

О, как запах этих зелий

Волновал меня! Я думал:

Где я прежде этот запах

Ощущал? Но думал тщетно.

Как пугал меня в трубе

Ветер! Звук подобный стонам

Душ несчастных, осужденных,

Мне знакомым показался.

Но всего ужасней были

Чучела набитых птиц,

Установленных на полке

В изголовьи у меня.

Тихо, странно шевелились

Крылья; птицы наклоняли

Надо мною клювы, вроде

Человеческих носов.

Где же я носы такие

Видел? В Гамбурге, должно быть,

Иль во Франкфурте? Томяще-

Слабое воспоминанье.

Наконец совсем усталость

Овладела мной, и вместо

Всех фантазий появился

Крепкий и здоровый сон.

Снилось мне, что бальным залом

Стала хижина внезапно;

Высоко взнеслись колонны,

И сияли жирандоли.

Исполнял оркестр незримый

Громко из «Роберта» танцы

Нечестивые монахинь;

И один я там скитался.

Наконец открылись двери,

И, торжественно шагая,

Предо мною появились

Удивительные гости:

Привиденья и медведи.

Из медведей каждый вводит

За собою привиденье,

Все закутанное в саван.

И вальсировать попарно

Взад-вперед они по залу

Начали. Смотреть на них

И смешно и страшно было.

Привидения носились

Точно ветер, и медведям

Было трудно вслед за ними

Поспевать в стремленьи танца.

Незадачливые твари

Были жалостно влекомы,

Их сопение почти что

Заглушало контрабасы.

Иногда на пару пара

Налетала, и медведи

Несколько толчков внезапно

В зад давали привиденьям.

И порою в вихре танца

Наступал медведь на саван;

Обнажался голый череп

Над плечами танцовавшей.

Вдруг ликующе взревели

Вместе трубы и цимбалы,

Громом грянули литавры,

И пустились все галопом.

До конца мне не лоснилось, —

Наступил мне косолапый

На мозоль; от страшной боли

Закричал я и проснулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Феб на дрожках лучезарных

Пламенных коней хлестал

И уже наполовину

Путь небесный свой закончил, —

Я же спал, и все мне снились

Привиденья и медведи —

В удивительных сплетеньях

Бредовые арабески.

Я проснулся только в полдень,

Сам с собой наедине, —

И хозяйка и Ласкаро

Рано вышли на охоту.

Только мопс остался дома,

Он стоял на задних лапах

У огня перед горшком

И держал в передних ложку.

Он отлично был приучен,

Если суп перекипает,

Помешать его и пену

Ложкой сверху снять проворно.

Сам я, что ли, околдован?

Или голова горит?

Я ушам своим не верю:

Разговаривает мопс.

Что-то в говоре такое

Благодушное, от швабов;

Погружен в мечты и мысли,

Говорит он вот о чем:

«Бедный швабский я поэт!

Превращенный в мопса, должен

Я томиться на чужбине

И стеречь горшок колдуньи!

Что за гнусное злодейство —

Колдовство! Трагичен жребий —

Человеческие чувства

Сохранять в собачьей шкуре.

Лучше б я остался дома

Вместе с братьями по школе

Им неведомо искусство

Очаровывать людей.

Лучше б я остался дома

С Карлом Майером, в отчизне

Славных желтеньких фиалок,

Супов с клецками спокойных.

Я умру с тоски сегодня, —

Хоть бы мне дымок увидеть

Кухни Штуккерта родимой

В час, когда лапшу готовят».

Услыхав такие речи,

Я глубоко умилился,

Встал с постели, к очагу

Сел и молвил с состраданьем:

«Песнопевец благородный,

Как попал ты в дом колдуньи?

И за что тебя в собаку

Так жестоко превратили?»

Тот, обрадованный, вскрикнул:

«Как? Так, стало быть, вы немец?

Не француз вы, и понятен

Вам мой тихий монолог?

Ах, земляк, какое горе,

Что советником посольства

Келле, с коим мы за кружкой

С трубками в пивных сидели,

Постоянно утверждалось,

Будто в странствиях лишь можно

Просветиться, как и сам он

Просветился на чужбине.

Чтоб расстаться поскорее

С грубостью своих манер,

Стать изысканным и светским,

Словно сам советник Келле,

Распростился я с отчизной

И, стремясь к образованью,

Скоро прибыл в Пиренеи,

Прямо к хижине Ураки.

К ней письмо Юстинус Кернер

Дал мне; я не мог подумать,

Чтобы этот мой приятель

Был с колдуньями в сношеньях.

Я весьма любезно принят

Был Уракой; но — о, ужас! —

Та любезность, извратившись,

Стала чувственною страстью.

Да, горел огонь разврата

В груди мерзостной и вялой

Старой ведьмы, и она

Соблазнить меня решила.

Умолял я: «Пощадите!

Я, мадам, не гетеанец

Легкомысленный; я скромен,

И писатель швабской школы.

Наша муза — добродетель,

У нее из толстой кожи

Панталоны, — ах, не троньте

Добродетели моей!

У одних поэтов — гений

У других — воображенье,

Страсть — у третьих; у поэтов

Швабской школы — добродетель.

Это все, чем мы владеем.

Так оставьте ж мне невинный

Бедный плащ религиозный

Наготу мою прикрывший».

Так молил я, но смеялась

Эта женщина; со смехом

Белой веточкой омелы

Головы моей коснулась.

Я почувствовал противный

Холод, точно обтянули

Члены мне гусиной кожей.

Но, увы, не кожей гуся

Было это, а скорее

Песьей шкурой; и с того

Злополучного мгновенья,

Как вы видите, я — мопс».

Вот бедняга. От рыданий

Говорить не мог он дальше

И рыдал безумно так,

Что истек почти слезами.

«Погодите, — я промолвил, —

Нет ли средств освободить вас

Из собачьей этой шкуры

Для поэзии и света?»

Но, воздевши безнадежно

И с, отчаянием лапы,

Воздыхая и стеная,

Он ответил наконец:

«Нет, до страшного суда

Я останусь в шкуре мопса,

Если девушка не снимет

Чар с меня великодушьем.

Только девственница, вовсе

Не знававшая мужчин,

Может мне помочь, исполнив

Следующее условье:

Эта девушка должна

Накануне дня Сильвестра

Ночью Пфицера стихи

Прочитать, не засыпая.

Не сомкнет она очей,

Будет бодрствовать над книгой —

Я вздохну по-человечьи,

Расколдован и размопсен».

«Ах, — сказал я, — не помочь мне

Вашему освобожденью,

Потому уж, что, во-первых,

Я не девственница вовсе.

Во-вторых, — и это будет

Поважней, — не в состояньи

Пфицера стихи читать я

И при этом не заснуть».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

От бесовских наваждений

Мы спускаемся в долину;

Наши ноги очутились

Вновь на почве позитивной.

Прочь, ночные привиденья,

Лихорадочные грезы!

Мы опять благоразумно

Обратимся к Атта Тролю.

Средь детей своих в берлоге

Старый, лежа, почивает

И, как праведник, храпит;

Наконец, зевнул, проснулся.

Рядом младший, карнаухий,

Чешет голову себе,

Как поэт, что ищет рифму,

И скандирует он лапой.

Тут же рядом, в нежных грезах,

На спине лежат фигуры

Двух четвероногих лилий,

Дочерей любимых Троля.

Что за грезы взволновали

Незапятнанные души

Этих девственниц медвежьих?

Взоры их слеза туманит,

И особенно у младшей,

Самой томной. В юном сердце

Зуд почувствовав, она

Верит в силу Купидона.

Да, стрела малютки-бога

Шкуру ей пронзила в миг,

Как явился ей — о, небо! —

Человек, ее избранник.

Человек тот — пан Шнаппанский;

При великой ретираде

Он ей встретился, бегущий

Как-то утром по горам.

Скорбь героев мучит женщин,

А у нашего героя

На лице был отпечатан

Злой финансовый недуг.

Капитал его походный —

Двадцать два блестящих гроша,

Что в Испанию привез он,

Был захвачен Эспартеро.

Даже и часов фамильных

Он не спас. Они остались

В Пампелуне, в ссудной кассе,

Ценные, из серебра.

Улепетывая спешно,

Победил он много лучше,

Чем отряд враждебный, сердце,

Сам не ведая о том,

Да, медведица влюбилась

В вековечного врага:

Знай отец про эту тайну, —

Как бы страшно заревел он!

Как тот старый Одоардо,

Что Эмилию Галотти

Заколол в своей мещанской

Гордости, так Атта Тролль

Лучше дочь свою убил бы

Собственной своею лапой,

Чем позволил ей склониться

На плечо такого принца.

Но сейчас так умиленно

Он настроен, не желает

Розу-дочь губить, покуда

Лепестков не свеет вихрь.

Умиленный Атта Троль

Средь детей лежит в берлоге,

Чуя смерть, он размышляет

О потустороннем мире.

«Дети! — он вздохнул, и слезы

Навернулись на глаза, —

Дети, путь земной мой кончен,

Нам приходится расстаться.

Посетил сегодня в полдень

Сон пророческий меня,

И душа вкусила сладкий

Трепет близящейся смерти.

Я совсем не суеверен.

Не простак. Но ведь бывают

Меж землей и небом вещи,

Непонятные и мудрым.

В размышлениях о мире

И судьбе, зевнув, заснул я.

И мне снилось, что лежу

Я под деревом огромным.

И с ветвей его катился

Вниз прозрачный белый мед

В пасть открытую мне прямо.

И блаженство ощущал я.

Вверх взглянул я, упоенный.

И увидел на верхушке

Семь иль восемь медвежаток,

От сучка к сучку порхавших.

Эти нежные созданья

Были в розовато-красных

Шкурах, и за их плечами

Бились шелковые крылья.

Да, у розовых медведей

Были шелковые крылья.

Нежно пели их, как флейты,

Неземные голоса.

И от пенья холодела

Шкура, и душа из шкуры

Вылетела, словно пламя,

И в лучах умчалась в небо».

Так сказал дрожавшим, мягким,

Всхлипывавшим тоном Троль.

Смолк тоскливо на мгновенье.

Но внезапно уши зверя

Вздрогнули и навострились;

С ложа он вскочил с блаженной

Дрожью, радостно рыча:

«Дети, слышите вы звуки?

Это ли не сладкий голос

Вашей матери? Конечно,

Я узнал рычанье Муммы.

Мумма, черная ты Мумма!»

Так сказал и, как безумный,

Атта Троль рванулся прочь

Из берлоги на погибель.

Ах, на горе он рванулся!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Там, в долине Ронсевальской,

В том же месте, где когда-то —

Карла славного племянник —

Испустил свой дух Роланд,

Там и Атта Троль в засаде

Пал, с врагами встретясь, точно

Тот, кого Иуда — рыцарь

Ганелон из Майнца—предал.

Ах! Одна любовь к супруге,

Чувство лучшее в медведях,

Западней была,куда

Завлекла его Урака.

Так подделала она

Ловко голос черной Муммы,

Что, заманен, Атта Троль

Из берлоги безопасной

На крылах любви помчался

По долине, замирая

И обнюхивая скалы,

Где, он думал, скрылась Мумма.

Ах! Там прятался Ласкаро,

Он и выстрелил ему

Прямо в радостное сердце, —

Заструился ток кровавый,

Головой мотает Троль

Раз иль два, и вот он рухнул,

Застонал и вздрогнул страшно.

«Мумма!» — был последний вздох.

Так погиб герой великий,

Так он умер; но, бессмертный,

Он воскреснет после смерти

В песнопении поэта.

И воскреснет в песнопеньи

В колоссальной славе он,

И хорей четырехстопный

Разнесет ее по миру.

И ему потом в Валгалле

Будет памятник поставлен,

А на памятнике надпись

В лапидарном будет стиле:

«Троль, медведь тенденциозный,

Верующий, нежный муж,

Соблазненный духом века,

Был сначала санкюлотом.

Плохо танцовал, но веру

В самого себя имел;

Иногда вонял изрядно;

Не талант — зато характер».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Древних тридцать три старухи

В старобаскских капюшонах,

Ярко-алых, собрались

На дороге, у деревни.

И одна, точь-в-точь Дебора,

Била в бубен и плясала,

Песней славила Ласкаро,

Истребителя медведей.

И несли четыре парня,

Торжествуя, труп медведя;

Он сидел на креслах, точно

Гость расслабленный курорта.

А поодаль, как родные

Мертвого, брели Ласкаро

И Урака; вправо, влево

Кланялась она смущенно.

Перед ратушей, как только

Шествие ее достигло,

Речь держал помощник мэра

И сказал об очень многом.

Например о свекловице,

О печати и о флоте

Развивающемся, также

О стоглавой гидре партий.

Перечислив все заслуги

Короля Луи-Филиппа,

Перешел потом к медведю,

После — к подвигу Ласкаро.

«Ты, Ласкаро! — так оратор

Восклицал и отирал

Пот с лица трехцветным шарфом. —

Ты, Ласкаро! Ты, Ласкаро!

Ты, что Францию избавил

И Испанию от Троля, —

Ты герой обеих наций,

Пиренейский Лафайет».

И Ласкаро, в восхищеньи

От похвал официальных,

Покраснел и засмеялся

Про себя самодовольно.

В заикающейся речи,

Перепутав все слова,

Изъявил он благодарность

За большую честь, большую.

Все глядели, удивляясь

Небывалому событью.

А старухи боязливо

И таинственно шептались:

«Ах, Ласкаро засмеялся!

Ах, Ласкаро покраснел!

Ах, Ласкаро слово молвил!

Он, покойник, сын колдуньи!»

В тот же день содрали шкуру

Атта Троля, с молотка

Продали. За сотню франков

Скорняку она досталась.

Тот ее отделал славно,

Красным бархатом роскошным

Всю подбил и перепродал

За двойную цену дальше.

Лишь из третьих рук Жюльетта

Наконец ее купила,

Чтоб в своей парижской спальне

Разостлать перед постелью.

О, как часто босиком

Ночью я стоял на бурой

Шкуре моего героя,

На останках Атта Троля,

И, охваченный тоскою,

Шиллера слова твердил:

«Должно в жизни сей погибнуть,

Чтобы в песне вечно жить...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Ну, а Мумма? Что же, Мумма —

Женщина. Непостоянство

Имя ей. И, как фарфор,

Женщины бывают хрупки.

Разлученная судьбою

С благородным Атта Тролем,

Не скончалась Мумма с горя

И в уныние не впала.

Нет, жила она, как прежде,

Так же весело плясала

И у публики просила

Ежедневных одобрений.

Наконец она в Париже

Обрела в Jardin des Plantes

Место с полным пансионом,

С обеспеченьем до смерти.

Позапрошлым воскресеньем

Я ходил туда с Жюльеттой,

Объясняя ей природу

И животных и растений,

Дромадеров и жирафов,

И больших ливийских кедров,

Раззолоченных фазанов,

Также зебр; и в разговоре

Наконец, мы задержались

У перил глубокой ямы —

Резиденции медведей.

Боже, что я там увидел!

Там медведь сибирской тундры

С белоснежнейшею шерстью

Вел с медведицею черной

Страстно-нежную игру.

И медведица та — Мумма,

То — супруга Атта Троля.

Я узнал ее по блеску

Нежных, влажных глаз ее.

Нет сомнений, то она,

Черная дочь юга, Мумма.

И теперь живет с ней русский.

Варвар северный живет.

Ухмыляясь, негр какой-то

Подошел ко мне и молвил:

«Есть ли зрелище прекрасней,

Нежной ласки двух влюбленных?»

Возразил ему я: «С кем

Говорить я честь имею?»

Он воскликнул изумленно:

«Вы меня не узнаете?

Мавританский князь пред вами,

Барабанщик Фрейлиграта.

Одиноко приходилось

Мне в Германии и скверно.

Здесь я сторожем служу

И страны моей далекой

Вижу многие растенья,

Нахожу и львов и тигров.

Здесь мне лучше и приятней,

Чем на ярмарках немецких!

Где всегда я барабанил,

И меня кормили плохо.

Я женился на кухарке

Белокурой из Эльзаса.

Мне теперь в ее объятьях.

Как на родине, отрадно.

Ноги дорогой супруги

Мне слонов напоминают.

А ее французский говор —

Черный мой язык родимый.

Обругается — и вспомню

Я про грохот барабана,

Что обвешан черепами

И пугает львов и змей.

При луне она умильно

Слезы льет как крокодил,

Из реки поднявший морду

Подышать ночной прохладой.

Много лакомых кусочков

Мне дает она. Со старым

Африканским аппетитом,

Как на Нигере, я жру.

И уже животик круглый

Я завел. Из-под рубашки

Он глядит, как черный месяц,

Вылезший из белых туч».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

(Августу Фарнгагену фон Энзе)

«Боже мой, маэстро Людвиг,

Где вы нахватались этой

Сумасшедшей чепухи?» —

Кардинал воскликнул д'Эсте.

Прочитав повествованье

О неистовом Роланде,

Что его преосвященству

Ариосто посвятил.

Да, мой старый друг Фарнгаген,

С уст твоих готов сорваться,

Я уверен, тот же возглас

С той же самою улыбкой.

То смеешься ты, читая,

То вдруг делаешься грустным,

И порой воспоминанья

Твой высокий лоб морщинят:

«Здесь не грезы ли звенят,

Те, что я делил с Шамиссо

И с Брентано, и с Фуке

Голубою лунной ночью?

Здесь не благовест ли тихий

Из часовни в чаще леса?

И не звон ли погремушек

Шутовского колпака?

В соловьиный хор вступает

Контрабас порой медвежий

И сменяется глухим

Лепетаньем привидений.

Это мудрое безумье

Обезумевшая мудрость.

Вздох предсмертный так внезапно

Превращающийся в хохот...»

Да, мой милый, это звуки

Отлетевших сновидений

В них кривляются порою

Современные напевы.

Несмотря на их надменность,

Ты и робость в них услышишь.

Доброте твоей известной

Эти вверю я стихи.

То последняя, быть может,

Песнь свободная, лесная,

Романтизма. Ей замолкнуть

В боевом пожаре дня.

День иной, иные птицы,

И у птиц иные песни.

Вот гогочат! Точно гуси,

Что спасали Капитолий!

Вот воробушки щебечут

С грошевою свечкой в лапах,

А представились орлами

С громовой стрелой Зевеса.

Вот воркуют голубочки.

Хватит с них любви; желают

Запрягаться в колесницу

Не Венеры, а Беллоны.

И жужжат, весь мир колебля.

Это все весны народов

Майские жуки-гиганты,

Как берсеркеры отважны.

День иной, иные птицы,

И у птиц иные песни.

Я любил бы их, быть может,

Если б мне другие уши.