«Нет сил человеческих…», или два подхода к событиям июля 1914 года.

Начало войны, август 1914.

Первые три выпуска «Неакадемических комментариев»[1] частично затронули предысторию взаимоотношений двух поэтов, Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, но, главным образом, были посвящены всем африканским странствиям Гумилёва и завершились его возвращением из Абиссинской экспедиции в сентябре 1913 года. Вряд ли поэт тогда предполагал, что больше он никогда не увидит «своей Африки» и ровно через год отправится в свое последнее, растянувшееся почти на 4 года «заграничное путешествие», не менее рискованное и опасное, чем «абиссинские эскапады». География его охватит 10 стран, но она не выйдет за пределы Европейского континента. Именно этому, давно меня заинтересовавшему, чрезвычайно важному для поэта, но малоизвестному читателям периоду жизни Николая Гумилёва я намеревался посвятить свои дальнейшие публикации в журнале. Вначале были сомнения, стоит ли рассказ об этих «странствиях» и страницах биографии Гумилёва продолжать как «Неакадемические комментарии», то есть, отталкиваясь от комментариев к эпистолярному наследию поэта в 8 томе ПСС. Однако выход в свет 8 тома рассеял мои сомнения, так как, с одной стороны, появившиеся там многостраничные «академические комментарии» с «сенсационными биографическими материалами», относящимися к событиям июля 1914 года (с которых я намеревался начать рассказ), безусловно, требовали пояснения. С другой стороны, почти единственным доступным и надежным источником биографических сведений, относящихся ко всему четырехлетнему военному периоду жизни Гумилёва, до сих пор оставалась переписка поэта, биографическая и фактографическая основа которой прокомментирована в 8 томе ПСС крайне поверхностно, неполно, в основном — через ссылки на мои старые комментарии к «Запискам кавалериста». По этим причинам в этом выпуске я решил в последний раз сохранить прежнее общее название — «Неакадемические комментарии», а в дальнейшем от него отказаться и продолжать свои биографические заметки под пока предположительным общим заголовком — «ПОЭТ НА ВОЙНЕ. 1914-1918». Начнутся они с рассказа о «Записках кавалериста», с подробной «расшифровкой», буквально, каждого описанного там военного эпизода.

В первом «военном» выпуске я вынужден буду коснуться темы «личной жизни» поэта, хотя копаться в ней, строить всевозможные домыслы, совершать «открытия» в этой сфере — лично мне не особо интересно. Ведь на то она и «личная жизнь» — дело каждого человека, и судить об этом со стороны — занятие малопочтенное. Однако подавляющее большинство биографических «монографий» именно на этом и сосредоточено. Слишком уж лакомый кусочек: союз двух столь неординарных личностей и поэтов — Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Ладно, когда этим занимаются беллетристы, плодовитые биографы-переписчики и сочинители романов — ведь считается, что без такой «клубнички» товар (понятие «книга» здесь не вполне уместно) не найдет спроса. Кстати о романах… Только что вышел очередной «потрясающий» биографический опус[2] из жизни поэта, основанный, как следует из аннотации, на «новых, некогда секретных документах» — типичный образчик такого сорта «литературы». Разбирать подробно его нет смысла, но в примечаниях я обозначил некоторые заслуживающие внимания пассажи автора, а также упомянул еще о двух недавно вышедших книгах, одна из которых заслуживает безусловного внимания, хотя опасаюсь, что пройдет мало кем замеченной.

Как было сказано, истории личных взаимоотношений Гумилёва и Ахматовой я уделил некоторое место в первых «Неакадемических комментариях» и возвращаться к ним не собирался. Но представленный в 8-м томе ПСС «сенсационный материал», введенный в «академические комментарии» писем, касается именно личных отношений между поэтами и супругами. Кто их автор — догадываюсь, но заверяю читателя, что сам я, хотя и значусь в выходных данных книги как один из авторов примечаний, впервые узрел представленные там комментарии на эту тему только после выхода книги из печати.[3] В связи с этим мне захотелось ввести в оборот ряд фактов, нарушающих стройность изложения автора комментариев, в частности, один непритязательный, но любопытный документ — подлинный дневник современницы Гумилёва. Одного этого дневника достаточно, чтобы не тратить лишних слов на опровержение «сенсационного материала». В приложении к данной публикации я приведу большой фрагмент этого дневника. В нем встречается много известных имен, которые могут заинтересовать исследователей, никак не связанных с творчеством и биографией Гумилёва.

Сохраняя «стиль» своих «комментариев», прежде, чем перейти к рассказу об июльских событиях и письмах лета 1914 года, кратко обозначу биографическую канву, начиная с возвращения Гумилёва из африканской экспедиции в сентябре 1913 года и вплоть до начала лета 1914 года. Более подробно об этом периоде смотрите в «Хронике-1991»[4]. Гумилёвскую «Хронику» я дополню не указанным в ней кругом лиц, с которыми в это время общалась Анна Ахматова — это важно для того, чтобы разобраться в дальнейших хитросплетениях.

Вернувшись из Африки в Петербург 20 сентября, в течение недели Гумилёв сдавал собранные коллекции и другие материала в Музей антропологии и этнографии. Затем началась обычная петербургская жизнь, с заседаниями «Цеха поэтов», ОРХС, «Кружка Случевского», с посещениями «Бродячей собаки», публикациями в журналах «Аполлон» и «Гиперборей». Одно событие «личной жизни» осталось незамеченным его виновником — 13 октября 1913 года в Москве у Гумилёва родился второй сын, Орест Высотский (смотрите «Неакадемические комментарии-3»). С октября Гумилёв продолжил занятия в университете. На осенний семестр он записался на следующие лекции: «Логика» (А. И. Введенский), «Введение в романскую филологию» (Д. К. Петров), «Семинарий по истории испанской литературы» (Д. К. Петров), «Семинарий Плеяда» (В. Ф. Шишмарев), «Просеминарий по старофранцузскому языку» (В. Ф. Шишмарев), «Античная религия» (Ф. Ф. Зелинский), «Сравнительная морфология» (С. К. Булич), «Введение в немецкую филологию» (Смирнов), «История греческой литературы» (Придик). В конце года появились первые зарубежные публикации акмеистов: в Париже вышла французская «Антология русских поэтов», составленная Жаном Шюзевилем, с предисловием В. Брюсова, в которую вошли и переводы стихотворений Гумилёва. Гумилёв и сам много занимался переводами французских и английских поэтов (Т. Готье, Ф. Вьеле-Гриффен, Р. Браунинг). В марте 1914 года отдельной книгой вышел его полный перевод «Эмалей и Камей» Т. Готье, деятельное участие в издании которого принял Михаил Лозинский, невольный участник дальнейших описываемых событий[5]. В опубликованном в начале 1914 года сборнике «Пушкинист» приводятся списки участников Пушкинского семинария при С.-Петербургском университете на 1913 г., среди перечисленных фамилий есть и Н. Гумилёв.

В начале января 1914 года Гумилёв познакомился с «виновницей» и участницей последующих комментируемых событий, сестрой поэта Г. Адамовича Татьяной Викторовной Адамович[6]. После почти годичного перерыва в январском «Аполлоне» появились новые Гумилёвские «Письма о русской поэзии». Среди вполне доброжелательно рецензируемых авторов — Игорь Северянин и не выпустивший еще отдельной книги Велемир Хлебников. В те же дни, в футуристическом альманахе «Рыкающий Парнас» появился коллективный манифест, подписанный В. Маяковским, В. Хлебниковым, И. Северяниным и др. — «Идите к черту!»: «…свора адамов с пробором — Гумилёв, С. Маковский, С. Городецкий, Пяст <…> начала кружиться пестрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов…».

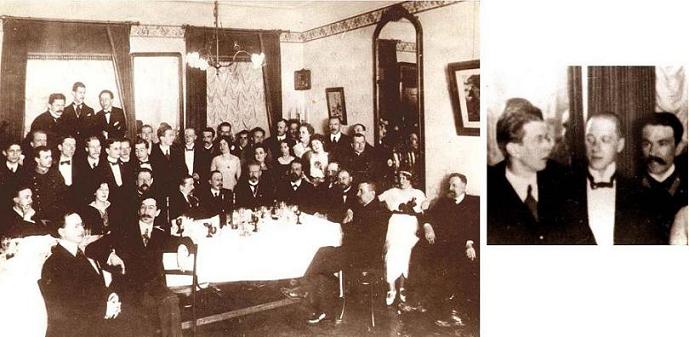

Продолжая занятия в университете, на весенний семестр Гумилёв записался на лекции по романской филологии и истории испанской литературы (Д. К. Петров), на лекции по французской литературе и старофранцузскому языку (В. Ф. Шишмарев), по немецкой филологии, греческой литературе, античной религии. Из новых курсов записался на лекции по истории французской революции (Кареев). Это был его последний семестр в университете. В университете Гумилёв продолжает участие в романо-германском семинаре. 8 февраля он присутствовал на традиционном ужине участников романо-германского семинара в ресторане «Малоярославец». От этого вечера сохранился коллективный снимок — редкая иконография Гумилёва этого периода.

Участники романо-германского семинара в ресторане «Малоярославец», 8.02.1914.

В марте вышли «Четки» Ахматовой: «Четки — 15 марта 1914. Корректуру держал Лозинский. Гумилёв, когда мы обсуждали тираж, задумчиво сказал: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке. <…> Главная статья — Н. В. Недоброво…»[7]. В апреле Гумилёв с Городецким обменялись резкими письмами (ПСС-VIII, №132, Гумилёв, и №35, Городецкий), что вскоре вылилось в распад первого «Цеха поэтов» и их «идейное расхождение». Весенний сезон завершался, все разъезжались. 20 мая Гумилёв с Ахматовой уехали в Слепнево, как думали поначалу — на все лето. Событие это своеобразно отразилось в письме «теневого» участника, близкого друга Ахматовой Н. В. Недоброво своему давнишнему приятелю Борису Анрепу, тогда еще лично не знакомому с Ахматовой. Это было не первое «интимное» упоминание Ахматовой в сохранившихся письмах Недоброво Анрепу. Так, еще 29 октября 1913 года Недоброво писал: «Источником существенных развлечений служит для меня Анна Ахматова, очень способная поэтесса…».[8] И позже имя Ахматовой неоднократно упоминается в письмах. Любопытно одно «пророческое» письмо от 27 апреля 1914 года:

«Твое последнее письмо меня очень обрадовало — то, что Ты так признал Ахматову и принял ее в наше лоно, мне очень дорого; по личным прежде всего соображениям, а также и потому, что, значит, мы можем считать, что каждому делегирована власть раздавать венцы от имени обоих. Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много общего, в самой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мною, и мы нередко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 10 тому назад писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ахматову или нет, они сочинены.

Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок и генсборовский портрет маслом, а, пуще всего, поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии. Осенью, приехав сюда, я думаю, Ты не откажешься ни от одной из этих задач…»

Личное знакомство Ахматовой с Борисом Анрепом состоялось позже: «С Анрепом я познакомилась в Великом Посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво (Бульварная)…)»[9].

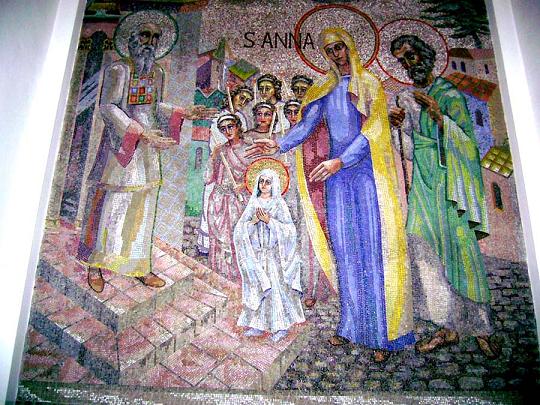

Так что Недоброво «напророчил» не только дальнейшую судьбу Анны Ахматовой в своей статья, связанной с выходом «Четок» (так к этой работе относилась сама Ахматова, до последних дней считая ее лучшей статьей о своем творчестве)[10]. Хотя портретов Ахматовой, будь то в духе Леонардо или Гейнсборо, Анреп не оставил, но спустя десятилетия, когда Недоброво уже давно не было в живых, Анреп исполнил завет друга. В 1953 году, безусловно, помня о его словах, Борис Анреп ввел изображение Ахматовой в мозаику «Compassion» («Сострадание») на полу вестибюля Национальной галереи в Лондоне.[11

Мозаика Б. Анрепа в Национальной галерее в Лондоне

Однако, как было, сказано выше, в описываемые времен Ахматова и Анреп были знакомы лишь «заочно», по письмам Н. В. Недоброво, поэтому в дальнейшем рассказе он пока участвовать не будет. 12 мая 1914 года (более поздних писем от этой переписки не сохранилось) Недоброво недвусмысленно рассказывает Анрепу о своем отношении к любимой (и любящей!) женщине:

«…Твое предыдущее письмо я, кроме французского словца, вслух прочел Ахматовой. Мы очень смеялись этому странному сочетанию большой проницательности, а тут же — безмерной какой-то недогадливости. Во всяком случае она просит передать Тебе, что только восторги незнакомца и способны ее тронуть, так как восторгами добрых знакомых она переобременена сверх меры и никак не может разобраться, к чему собственно они относятся. Через неделю нам предстоит трехмесячная, по меньшей мере, разлука. Очень это мне грустно. Лето мое начнется в начале июня. Я, вероятно, полностью проведу его в Крыму: мне хочется не иметь никаких обязанностей, даже лечебных, не иметь новых впечатлений, а, отдыхая телом на старых местах, писать побольше для того, чтобы развлекать Ахматову в ее «Тверском уединеньи»[12] присылкой ей идиллий, поэм и отрывков из романа под заглавием «Дух дышит, где хочет» и с эпиграфом:

И вот на памяти моей

Одной улыбкой светлой боле,

Одной звездой любви светлей.

В этом романе с поразительной ясностью будет изображено противозаконие духа и нравственностей человеческих. Сделано это будет с обыкновенным искусством…».

Письма в Слепнево Недоброво наверняка писал (об этом смотрите примечание 12), подтверждением этого является то, что разлука оказалась значительно более краткой, однако Анна Андреевна на эту разлуку откликнулась почти сразу, в мае или начале июня, написанным в Слепневе стихотворением, к которому мы еще вернемся: «Целый год ты со мной неразлучен…» — потому что об этом стихотворении вскоре узнал не только Недоброво…

Так что как литературная, так и личная жизнь обоих супругов в этот период была насыщенной, что и отметила Ахматова в написанных через полвека «Записных книжках». Вот несколько фрагментов из них, описывающих «романы» Гумилёва (точнее отражение их в различных попавшихся ей на глаза мемуарах) и реакцию на них Ахматовой. О своих собственных «увлечениях» того же периода она скромно умалчивает, хотя намеки на них иногда проскальзывают в планах ненаписанной книги «Мои полвека»: «Петербург 10-ых годов. Башня. Цех поэтов. Акмеизм. Малая, 63. «Четки». Война 1914 г. Н. В. Н…» — т.е. Н. В. Недоброво.

«Открываю эту тетрадь критикой чудовищной писанины С. К. Маковского, которую я получила сегодня из Парижа. <…> Никакую красавицу в царскосельском доме я не поселяла (имеется в виду Таня Адамович, которая была просто дурнушка), и это мог выдумать только человек, который насмерть забыл дореволюционный быт и, в частности, дом Анны Ивановны, в котором такая вещь была просто невозможной. <…> Относительно Татьяны Викторовны Адамович, которую так роскошно подает Маковский, могу только напомнить мою строчку: «Мужа к милой провожу» (1914). (Из стихотворения: «Мне не надо счастья малого».) Это была моя единственная реакция на этот «роман» Гумилёва. Начался он в 1914 г. <…> Но в сущности ко мне это никакого отношения не имеет, потому что скоро после рождения Левы, мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга.[13] Тем не менее в 1915 г. Гумилёв писал с войны: «Я ведаю, что обо мне, далеком, / Звучит Ахматовой сиренный стих…», а в 1916, когда я сказала что-то неодобрительное о наших отношениях, он возразил: «Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию»[14].

<…> «… Стихи из «Чужого неба», ко мне обращенные, несмотря на всю их мрачность, уже путь к освобождению, которое, по мнению некоторых лиц, никогда не было полным, но предположим, что было. После «Ямбов»[15] я ни на что не претендую. Но и в «Чужом небе» я не одна. Цикл стихов Маше — просто стихи из ее альбома, <…> потом (уже в 14 г.) Таня Адамович, М. Левберг, Тумповская, Лариса Рейснер, А. Энгельгардт. На ком-то он собирался жениться (Рейснер), на ком-то женился (Энгельгардт), по кому-то сходил с ума («Синяя звезда»), с кем-то ходил в меблированные комнаты, с кем-то без особой надобности заводил милые романы (Дмитриева и Лиза Кузьмина-Караваева), а от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.). Все это не имело ко мне решительно никакого отношения. Делать из меня ревнивую жену в 10-ых годах очень смешно и очень глупо. (Выделено Е. Степановым) Уже, когда в начале 20-ых годов я руководила сборами воспоминаний о Николае Степановиче, я называла эти и еще очень многие женские имена, не для сплетен, разумеется, а для того чтобы указать, к кому что относится…»[16]

«…и уже совершенно чудовищная басня (из меморий С. Маковского) о том, что Аня была ревнивой женой. <…> То, что все на свете позабывший и перепутавший 83-летний Маковский мог перепечатать этот злостный вздор, не вызывает ничего, кроме жалости. И хороши же его доказательства. <…> Вторая басня <…> имеет гораздо более преступное намерение. Кому-то просто захотелось исказить образ поэта. Не будем вдумываться, с какими грязными намерениями это было совершено, но оставить это так, как есть, не позволяет мне моя совесть…»[17].

Полностью принимая последнюю фразу Ахматовой, постараемся ничего не искажать, не домысливать, приводить только факты. 1 июня Гумилёв в письме (ПСС-VIII, №133) приглашал в Слепнево своего ближайшего друга М. Лозинского (1886-1955). Подробно об их отношениях, о значении и судьбе архива Лозинского (сохранившегося!) я говорил в предыдущих выпусках «Комментариев» и здесь повторяться не буду.

«Дорогой Михаил Леонидович, июнь почти наступил… я начал письмо в эпическом стиле, но вдруг и с ужасом увидал, что моя аграфия возросла в деревне невероятно. <…> Пожалуйста, вспомни, что ты обещал приехать, и приезжай непременно. У нас дивная погода, теннис, новые стихи… Чем скорее, тем лучше. Я почему-то, как Евангелью поверил, что ты приедешь, и ты убьешь веру в неопытном молодом человеке, если только подумаешь уклониться. О каких-нибудь делах рука не поднимается писать; лучше поговорим. <…> Пишу и не знаю, получишь ли письмо. Петербургский твой адрес забыл, финляндского не знаю, а Аполлон… бываешь ли ты там теперь? Ответь что-нибудь и еще лучше назначь день приезда. <…> Искренно твой Н. Г у м и л е в. P.S. Аня тебе кланяется».

Письмо это, проблуждав почти три недели, все-таки нашло своего адресата. Видимо, вскоре после этого произошел, с моей точки зрения (и с учетом изложенных выше и ниже соображений), малозначительный эпизод, о котором Ахматова, с легким юмором, рассказала Лукницкому:[18]

«…Был такой случай: Н. С. предложил АА развод. АА: «Я сейчас же, конечно, согласилась!» — Улыбаясь: «Когда дело касается расхождения, я всегда моментально соглашаюсь!». Сказала А. И. (матери Гумилёва Анне Ивановне — прим. Степанова), что разводится с Н. С. Та изумилась: почему? что? «Коля сам мне предложил». (АА поставила условием, чтоб Лева остался у нее в случае развода.) А. И. вознегодовала. Позвала Н. С. и заявила ему (тут же, при АА): «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю…». АА смеется: «Каково это было услышать Н. С.!» (что она Леву больше, чем его, любит). После этого Н. С. как-то так «по-дружески» сказал АА, что у Тани такая неприятность, пришли какие-то дамы в институт (Т. Адамович преподавала Далькроза[19], а окончила она Смольный институт), чтобы выбрать для своих детей учительницу танцев. Местное начальство назвало им Т. Адамович. И вот тут эти дамы заявили: «Что вы, что вы — она любовница Гумилёва!». И что Таня очень расстроена, что испорчена ее репутация. АА усомнилась в истине этого рассказа Тани Адамович, сказала Н. С., что это фантазия, потому что совершенно неправдоподобно, чтоб какие-то дамы знали об этом, а если и знали, то так сугубо искали бы невинную учительницу (ибо таких не бывает), а если и искали, то не стали бы заявлять об этом во всеуслышание, в казенном учреждении, да еще местному начальству. И Н. С. быстро согласился с АА, что это фантазия Тани Адамович. После этого как будто и началось его охлаждение к Т. Адамович…»

В этом рассказе любопытно подтверждение поздних дневниковых записей о том, что «мы молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга». При этом оставаясь в курсе этой самой «интимной стороны жизни» и даже обсуждая ее друг с другом (по крайней мере, как мы видим — со стороны Гумилёва). Вряд ли Ахматова была с Гумилёвым столь же откровенна, но можно предположить, что и он догадывался о ее увлечениях. Возможно, что о Недоброво он не думал, предполагаю, что об их предстоящей встрече в Киеве он не знал, в отличие от Ахматовой — о свидании Гумилёва с Адамович в Либаве. Однако, здесь более любопытно то, что высказанное Ахматовой предположение о склонности Татьяны Адамович к фантазиям оказалось точным, хотя она наверняка не читала ее поздних воспоминаний (см. примечание 6).

Через две недели Ахматова одна уехала в Петербург, Гумилёв просил ее продать в «Ниву» очерк «Африканская охота» (напечатан в «Ниве», 1916, №8). «Продала. Пробыла в Петербурге у папы несколько дней, неделю — не больше, и поехала в Киев. Не в самый Киев, а в Дарницу (мама жила там) — местечко под Киевом, станция железной дороги сейчас же за мостом. Это было, по всей вероятности, начало июля, потому что я успела пробыть там эту неделю, вернуться через Москву одна…»[20] Причину же поездки в Киев можно найти не в описанном выше «объяснении», а в поздней лаконичной дневниковой записи: «Н. В. Н<едоброво>. В Дарнице на даче у мамы летом 1914 (июнь)»[21] Это единственное место в «Записной книжке», где Ахматова точно указывает на встречу с Недоброво. Через пару страниц, в более пространном рассказе о пребывании этим летом в Дарнице, Недоброво уже «зашифрован» как Х.: «Летом 1914 г. я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, раскаленная жара. Там, кроме меня, жила и сестра Ия Андреевна. Она ходила в другой лес, к Подвижнику, и он, увидев ее, назвал Христовой невестой. («Подошла я к сосновому лесу».) Беседы с X. о судьбах России. Нерушимая стена св<ятой> Софии и Мих<айловский> монастырь — ad periculum maris, т.е. оплот борьбы с Диаволом — и хромой Ярослав в своем византийском гробу…». И через пару страниц — об ощущении времени: «…В Киеве, кроме св<ятой> Софии, запомнился пышный летний ливень, когда ряд улиц превращается почти в водопады. Необычаен был Михайловский монастырь XI в. Одно из древнейших зданий в России. Поставленный над обрывом, потому что каждый обрыв — бездна и, следственно, обиталище дьявола, а храм св<ятого> Михаила Архангела, предводителя небесной рати, должен бороться с сатаной (Ad periculum maris). Все это я узнала много позже, но Мих<айловский> мон<астырь> нежно любила всегда…»[22]. Ахматова, всегда предававшее большое значение «круглым датам», делала эти записи в «юбилейном», 1964 году — для нее это был пятидесятилетний юбилей «начала конца». Вскоре после возвращения из Италии и Рима. Об этом подробно — у Романа Тименчика[23].

От этого же пребывания в Киеве сохранилось письмо М. Лозинскому, не совсем понятное, но говорящее о ее планах и настроениях; я предполагаю, что отправлено оно было в ожидании Недоброво, до его приезда. На письме вместо даты проставлено — «День Купальницы-Аграфены» (23 июня по ст. стилю), на штемпелях, Киев 25.6.14, С.-Петербург 27.6.14[24]:

«День Купальницы-Аграфены. Очень мне жалко милый Михаил Леонидович, но заклад Ваш Вы потеряли. За границу я не поеду, что там делать! А дней через 10 буду опять в Слепневе и уже до конца там останусь. Если даст Бог помру, если нет — вернусь в Петербург осенью глубокой. <…> Лето у меня вышло тревожное: мечусь по разным городам и везде страшно пусто и невыносимо <…> Мне сказали, что издание «Четок» придется повторить в сентябре. Не очень я этому верю. До свидания. Анна Ахматова».

Гумилёв недолго оставался в Слепневе, в середине июня он уехал в Вильно, а оттуда в Либаву (Лиепая в Латвии). Цель поезди очевидна. После состоявшегося объяснения с Ахматовой — выяснение отношений с Татьяной Адамович.

Либава, ныне заграничная, латвийская Лиепая.

Татьяна Адамович, точнее — уже Высоцкая, после 1918 года.

В Либаве у Татьяны Адамович он пробыл недолго, вряд ли более недели, домысливать о его пребывании там ничего пока не будем, однако позже прокомментируем одно «свидетельство». Сейчас важно только то, что уже в конце июня или начале июля Гумилёв вернулся в Петербург. Есть не очень надежное свидетельство[25], что 5 июля он посетил брата Дмитрия, был на 5-летии его свадьбы. 6 июля уехал в Териоки, остановился в пансионе «Олюсино», комната №7 [26]. Теперь можно переходить к письмам, которые вызвали столь душещипательные «академические комментарии». Первое письмо, точнее, открытка «Териоки. Берег моря» — Лозинскому (ПСС-VIII, №134), из Териок (сейчас — Зеленогорск), 9 июля, в соседнее местечко Ваммельсуу (Vammelsuu) (сейчас — Серово). Как Териоки, так и Ваммельсуу относились к Финляндии, и жили по «европейскому времени» — штампы на конвертах проставлялись по новому стилю. В Ваммельсуу располагалась дача жены Лозинского Татьяны Борисовны, урожденной Шапировой (1885-1955), ожидавшей рождения ребенка. Заметим — рядом располагалась дача Леонида Андреева, знаменитый «Дом на Черной речке».

«Дорогой Михаил Леонидович, прости, что так долго не писал — это аграфия. Теперь если бы ты захотел меня увидать, тебе стоит только проехать девять верст до Териок (города) и в кофейне Идеал (близ вокзала, в двух шагах от гостиницы «Иматра») спросить меня. Если я не дома, значит, в теннисном клубе (пройди туда) или на море. Но по утрам я обыкновенно дома до двух. Не можешь приехать, напиши. Твой Н. Г у м и л е в».

Териоки. Открытка 1914 года. Вокзал и вид побережья.

Ответ последовал незамедлительно, 10 июля 1914 года (ПСС-VIII, №36):

«С изумлением беспримерным, дорогой Николай Степанович, получил я сейчас твое письмо из Териок. Приди оно хоть несколькими днями раньше, это изумление было бы и приятнейшим. И я, конечно, немедленно на коне или на корабле отправился бы в Териоки, чтобы похитить тебя из этого скверного посада в очаровательное Vammelsuu. Но увы!.. теперь уже поздно… Сегодня Таня и я переселяемся в Петербург — она до конца месяца, а я совсем: только в августе буду наезжать сюда по субботам. Ну не стыдно ли тебе. Ведь ты, по-видимому, живешь в Териоках с 24-го, 25-го июня, и не мог мне раньше написать. Правда, ты не мог знать, что я так скоро покину Финляндию. А все-таки стыдно. В Петербурге я ловил тебя по телефону, как и ты меня, но безрезультатно. В Слепнево я отправил тебе пространное послание, которое ты, вероятно, уже не успел получить. Писал в нем и о всяких делах… <…> Со мною чуть припадок не сделался, когда я узнал, что ты все это время жил у нас под боком, одержимый своей злосчастной аграфией. Несчастный ты человек, губитель услад дружества! Соберись с силами, напиши мне в Петербург, каковы твои планы, до осени ли ты будешь в Териоках, когда думаешь попасть в город. Твой М. Лоз<инский>»

Ваммельсуу. Черная речка, 1910-е годы.

Отъезд Лозинских с дачи объяснялся приближавшимися родами его жены — родила она сына Сергея уже через 10 дней, 19 июля, когда началась уже совершенно другая «эпоха», и Гумилёв откликнулся на рождение сына Лозинского своим первым военным стихотворением. В самих письмах ничего, кроме естественного огорчения из-за невозможности встретиться с другом и обмена текущими окололитературными новостями нет. Поэтому изумление вызывают такие их комментарии:

«Письмо к М. Л. Лозинскому написано в обстоятельствах, крайне сложных для поэта, вовлеченного (в большей степени по его собственной вине) в чрезвычайно тяжелый семейный скандал. Это — обращение к другу за помощью (подробно см. о событиях июня-июля 1914 г. в комментариях к № 37 наст. тома). Лозинский показал себя настоящим другом Гумилёва и Ахматовой, сумевшим с предельным тактом выполнить сложную «примирительную» роль в конфликте супругов, чуть-чуть было не обернувшимся полным разрывом. (ПСС-VIII, с.526). <…> Лозинский пишет это письмо, приняв на себя роль посредника-примирителя между супругами Гумилёвыми, переживших в это время резкий разрыв отношений (см. подробно об этом комментарии к № 37 наст. тома). Одновременно с этим письмом он отправил информацию о приезде Гумилёва в Териоки и его адрес в Слепнево Ахматовой (никаких ссылок на местонахождение указанного письма не дано, и у меня лично вызывает большое сомнение сам факт его существования, потому что в тот же день сам Гумилёв пишет письмо Ахматовой, см. ниже — прим. Степанова) <…> Очевидно, после скандала в Слепнево и разрыва с Ахматовой, Гумилёв по пути в Либаву, заехал в Петербург (??? — мои вопросы. E. C.). Ахматова также поехала в Дарницу через Петербург, так что в середине июня Лозинский оказался «между двух огней», став de facto конфидентом обоих поссорившихся супругов» (ПСС-VIII, с.596).

После таких комментариев — становится жалко Лозинского. Ведь это так непросто — «принять на себя роль посредника-примирителя между супругами Гумилёвыми». Особенно тогда, когда сам Лозинский со дня на день ждал появления первенца, думал о здоровье жены, Татьяны Борисовны Лозинской, оставаясь, как видно из его писем, в курсе всех литературных дел и поддерживая приятельские отношения с обоими сторонами «конфликта». И уж совсем немыслимо при всем этом оказаться в Петербурге «между двух огней, став de facto конфидентом обоих поссорившихся супругов», проживая в то же самое время (de facto!!!) — в Ваммельсуу!

В тот же день, 10 июля, когда Гумилёв получил, возможно, огорчившее его, из-за невозможности повидаться, письмо от Лозинского, он пишет жене (ПСС-VIII, №135), будучи уверенным, что Ахматова еще отдыхает у родственников на Украине (ПСС-VIII, №135).

«Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царcк<осельском> вок<зале>, но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня-завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л. Д. Блок и т.п. Директор театра Мгебров (офицер). У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшенья. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии — Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Иру бросил. Жду, что запишу стихи. Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, неплохую. Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя. Твой Коля. Целую ручки Инне Эразмовне.»

Это письмо пропутешествовало до Киева, и оттуда было переслано матерью Ахматовой Инной Эразмовной назад, в Слепнево. Гумилёв даже не знал о том, что Ахматова была у матери в Дарнице, а тем более — о визите туда Н. В. Недоброво. Ведь до этого Ахматова обычно ездила к своим родственникам (по матери) в Подолию, около станции Деражня, почему она и упоминается в письме. Данное письмо нуждается в обычных литературных комментариях. Для этого были почти дословно переписаны комментарии Р. Тименчика из книги «Гумилёв-1991-3, с.339-340», но добавлена «глубокомысленная» преамбула: «„Гомеровский“ перечень «знакомых из Териок», очевидно призван стать «эпическим щитом» для лирического подтекста письма, написанного „беженцем из Либавы“…» Про «Гомеровский перечень» и «эпический щит» — извините, не понял. Подтекста же в письме (как и в подавляющем числе писем Гумилёва, чем они и хороши!) никакого нет. Он даже откровенно упомянул про Либаву — точно зная, что жена его поймет. Письмо это Ахматова получила лишь 17 июля и сразу же на него ответила. Но до этого, 13 июля, через три дня после возвращения в Слепнево, она написала еще одно письмо, по-своему милое, но не лишенное женского коварства (ПСС-VIII, №37). Именно это скромное письмо послужило поводом для многостраничного душещипательного повествования — комментария, но об этом — ниже (все эти письма привожу полностью):

«Милый Коля, 10-ого я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июньской книге «Нового Слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, кот<орые> не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant* (*в курсе — франц.) всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо и мне кажется, что мы его больше не увидим. Вернешься ли ты в Слепнево? или с начала августа будешь в Петербурге. Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую. Твоя Аня».

Письмо написано на двойном листе[27], и его «коварство» заключено во вписанных стихах. Два стихотворения. Первое — «Завещание» («Моей наследницей полноправной будь…»), впоследствии никогда при жизни не перепечатывалось. Думаю, что его можно трактовать как косвенное послание «сопернице» — Татьяне Адамович. Но — без всякого надрыва. И как подтверждение этого — вписано второе стихотворение, адресат которого для нас очевиден: «Целый год ты со мной неразлучен…» Впервые опубликовано в «Белой стае», пока без посвящения, посвящение появится позже — Н. В. Н. Предполагаю, что Гумилёв не задумывался, к кому оно обращено, а если такие мысли и приходили ему в голову, то вряд ли он мог отнести его к себе. Ведь большую часть прошедшего года он провел в Африке! Но для него, в первую очередь, — это просто были новые стихи жены, и как стихи (а не как исповедь!) он их и оценивал, не воспринимая как некий «тайный знак», способный что-либо изменить в их отношениях. Гумилёву как личности был всегда свойственен трезвый взгляд на жизнь (хотя предполагаю, что большинство в этом со мной не согласится).

Тональность написанного через четыре дня, 17 июля, еще одного письма Ахматовой (ПСС-VIII, №38) не отличается от предыдущего, хотя это уже ответное письмо. Ахматова узнала про Либаву и териокскую жизнь, но никакой особой реакции это не вызвало, видно только, что до Слепнева пока еще не дошли отголоски тех событий, которыми уже жил в эти дни весь Петербург, и которые отразились в написанном в этот же день встречном письме Гумилёва. Ахматова 17 июля писала:

«Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно кажется имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Valere (имеется в виду — Валерий Брюсов). Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь. Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый! Целую. Твоя Анна. Левушка здоров и все умеет говорить».

Обычный письменный диалог супругов и поэтов, как следствие этого, перемешаны бытовые и литературные вопросы. К письму приложено еще одно стихотворение, на этот раз — без «намеков«: «Подошла я к сосновому лесу…» Стихотворение написано в Дарнице и обращено в младшей сестре Ие (1894 — 1922; смотрите выше и примечание 22). Стихотворение это — просто переложение приведенного рассказа сестры о визите к Подвижнику; вскоре оно было опубликовано журналом «Отечество», 1914, №7, позже вошло в «Белую стаю» (всюду — без названия и посвящения), а в сборнике 1940-го года «Из шести книг» получило подзаголовок «Моей сестре». Я предполагаю, что это дань ее памяти. Не могла же Анна Андреевна посвятить сестре, при ее жизни, такие строчки, как «…И блаженную примешь кончину….». Вспомнить же об этом в 1940 году — вполне естественно. С моей точки зрения появление такого подзаголовка в 1940 году, после множества реально пережитых смертей близких людей, отнюдь не «блаженных», после «Реквиема», вносит в стихотворение дополнительный подтекст. Поэтому я не вполне согласен с предположением Романа Тименчика о том, что стихотворение первоначально было написано под впечатлением только что опубликованного стихотворения А. Блока «Моей сестре» (в четвертом номере «Ежемесячного журнала» за 1914 год, где одновременно была помещена рецензия М. Л. Моравской на «Четки» Ахматовой). Хотя, возможно, что позднее появление такого названия у стихотворения — дальний отголосок первоначальной публикации Блока. Замечу, что у самого Блока название присутствует только в первой публикации 1914 года, в дальнейшем, в «Ямбах», оно шло без названия — «Когда мы встретились с тобой…».

В эти же дни, скорее всего, одновременно со вторым письмом Гумилёву, 17 июля, Ахматова пишет большое письмо Г. И. Чулкову[28] в Лозанну, конфиденту «донжуанского списка» (см. примечание 13): «…Здесь тихо, скучно и немного страшно. Вести извне звучат совсем невероятно, людей я не вижу и вообще как-то присмирела…» Сообщает ему о начале работы над «большой вещью» (поэма «У самого моря»), хорошо отзывается о его романе «Сатана», опять возвращается к планам поездки за границу, в Швейцарию, от которых, спустя всего несколько дней, уже по совсем другим причинам, окончательно пришлось отказаться…

Сразу же приведу последнее «мирное» письмо Гумилёва (ПСС-VIII, №136), требующее уже «военных» комментариев, которыми я и должен был заниматься, если бы не «сенсационные академические комментарии», потребовавшие затянувшихся пояснений:

«Милая Аничка, может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся. Твой Коля».

«Военную» сторону письма прокомментирую чуть позже, а сейчас несколько слов о том, как эти четыре письма преподнесены в восьмом томе Полного собрания сочинений. Заманчиво дать весь этот «комментаторский шедевр», но он составляет более 20 тысяч знаков, или свыше 10 страниц убористого текста, поэтому, для экономии «бумаги» (хотя в данном случае она — виртуальная), ограничусь несколькими цитатами и кратким изложением, что не искажает сути. Желающие по оригиналу могут убедиться в том, что я не «передергиваю» факты, как часто бывает при подборе цитат. Так как свою версию событий я изложил выше, от себя добавлять ничего не буду. По-моему, текст говорит сам за себя. Выделю только самые «ударные» места и кое-что отмечу курсивом в скобках. Цитируемые комментарии приведено точно так, как в книге (со всеми, в том числе наборными, ошибками).

Как следует из приведенных выше цитат комментариев к переписке с Лозинским, все сосредоточено в комментариях первого письма Ахматовой Гумилёву (ПСС-VIII, №37).

(Из ПСС-VIII, №37 сс.596-602). «Два письма Ахматовой Гумилёву из Слепневj (sic! — неисправленная ошибка верстки, коих великое множество, далее буду изредка их помечать), написанные 13 и 17 июля 1914 г., в самый канун Мировой войны, — единственные дошедшие до нас из всего их эпистолярного цикла. В сочетании с письмами Гумилёва от 10/ 23 июля 1914 г. из Териок и от 17 июля 1914 г. из Петербурга (№ 135 и № 136 наст. тома) они дают возможность хотя бы частичной реконструкции стилистики утраченной переписки, позволяют слышать голоса великой супружеской пары в их диалогическом общении (выделено С. Е. — как сказано, просто мороз по коже!!!). Предвоенные месяцы в жизни супругов Гумилёвых были крайне драматичными и насыщены всевозможными событиями, так, что для лучшего понимания писем необходим исторический экскурс. Гумилёв и Ахматова переехали из Царского Села в Слепнево в конце мая 1914 г., рассчитывая, очевидно, на длительный совместный летний отдых. <…> Затем следует тяжелейший конфликт, повод к которому нам неизвестен, но причина несомненна — с января 1914 года Гумилёв серьезно увлекается Татьяной Викторовной Адамович <…> (Далее следуют многочисленные цитаты из Лукницкого, пересказывающие даже не Ахматову, а ее подругу — Валю Срезневскую, а также фрагменты путаных воспоминаний самой Т. Адамович, о «значении» которых сказано в примечании 6; о Гумилёве там — практически, ни слова!) <…> У двадцатипятилетней Ахматовой впервые в ее отношениях с Гумилёвым появилась сильная, настоящая «соперница», и она очень болезненно переживала это. Отношения между супругами с зимы 1914 г. совершенно разладились, и нужен был лишь внешний толчок, чтобы скрытое неблагополучие вырвалось наружу. Именно это и произошло в середине июня в благополучной, с теннисом и гостями-соседями «дачной» слепневской жизни. Реакция Гумилёва была резкой и недвусмысленной (Далее следуют приведенная мною в примечаниях цитата из Лукницкого — про «развод», но почему-то с «сокращениями», искажающими смысл сказанного, рассказ про отъезд Гумилёва, хотя очевидно, что Ахматова уехала раньше, про ее письмо Лозинскому, про встречу с Блоком и все в том же роде, без каких бы то ни было логических связей.) <…> Между тем Гумилёв пребывает в Либаве, и никакой связи между ним и Слепнево нет. Обстоятельства этого пребывания неизвестны <…> Можно также с уверенностью сказать, что перспектива бракосочетания с Т. В. Адамович по истечению достаточно небольшого срока стала казаться ему все менее и менее заманчивой — и тогда же, 9 июля <…> Гумилёв «выныривает» в Териоках, в равном удалении и от Либавы, и от Слепнево <…> Здесь, в Терионах (sic! — Терионах ) он, здраво обдумав обстоятельства, принимает «соломоново решение», и дает знать о себе — другу, Лозинскому, причем — посланием самого «обтекаемого» содержания (см. письмо № 134 наст. тома). Лозинский, который из-за последнего срока беременности жены не может отлучиться из дому, все же идеально выполняет взятую им на себя «миссию примирения«: пишет блестящее в своем роде, — «успокаивающее» и со многими ободряющими «подтекстами», — послание попавшему в затруднительное положение Гумилёву (см. письмо № 36 раздела «Письма к Н. С. Гумилёву» наст. тома), и немедленно связывается с Ахматовой, сообщая ей точные координаты затерявшегося мужа (повтор! — свои сомнения о существовании такого письма я высказал выше; а как следует из письма Гумилёва, затерялась как раз Ахматова). Та, подавив гордость, первая пишет настоящее — удивительное! — «примирительное» письмо (Заметим — на самом деле Гумилёв написал письмо первым, 10-го июля, в день приезда Ахматовой в Слепнево, а она пишет только 13-го! Далее, в комментариях (!) — повторяется письмо Ахматовой!) Ахматова пишет это письмо, прилагая к нему два, созданных в эти дни гениальных стихотворения (комментировать которые в этом контексте нет сил человеческих) (а у меня нет сил — комментировать ЭТО), — пишет, не зная, что пока «шли переговоры» между Ваммельсуу и Слепнево (какие переговоры, когда Ахматовой в Слепневе в помине еще не было!!!), сам Гумилёв, отдав визиты Чуковскому и С. К. Маковскому и допоздна проговорив с ними о текущих вопросах литературной политики, наутро собрался с духом, и тоже, подавив гордость, решил первым «пойти на мировую» (как-то странно — оба «первые»; далее повторяется письмо Гумилёва! А чем занимался и с кем проводил время Гумилёв именно в эти дни известно совершенно точно, но рассказ об этом, разрушающий всю предложенную «реконструкцию» — впереди…) <…> Это письмо от (sic!) отправляет в Дарницу, откуда Инна Эразмовна Горенко (по всей вероятности, не менее взволнованная происходящим, чем Анна Ивановна Гумилёва) (чем взволнована? может тем, что у Ахматовой в Дарнице гостит Недоброво?) немедленно пересылает его в Слепнево. Второе письмо Ахматовой — от 17 июля (№ 38 раздела «Письма к Н. С. Гумилёву» наст. тома) — вздох облегчения, и такое же (sic!) вздох облегчения — письмо Гумилёва от того же 17 июля, которое он пишет «синхронно» с женой, также получив ее «мировую» (Опять повтор части письма!)

Думаю, мои сомнения в необходимости подобных «академических комментариев» понятны. Завершаются комментарии огромной цитатой из «Пятистопных ямбов», в «военной» редакции 1915 года, и такой высокопарной фразой:

«В истории мирового эпистолярного искусства найдется немного эпизодов, равных по драматизму, психологической глубине и исторической содержательности переписке Гумилёва с Ахматовой в июле 1914 года».

Эта фраза напомнила мне известное изречение Сталина по поводу сказки Горького «Девушка и смерть» — «Эта штука посильнее «Фауста» Гете». Ничего не имею против Гумилёва и Ахматовой (как и Горького), но чувство меры все-таки должно существовать!

Далее следуют краткие литературные комментарии по тексту письма, но и здесь безобидная фраза Ахматовой про то, что «меня очень мило похвалил Ясинский», помимо необходимого указания на ее происхождение трактуется как «несомненный скрытый «вызов» обиженной Ахматовой: Гумилёв, ранее сотрудничавший с этим изданием, порвал все отношения с журналом и его редактором».

Последующие комментарии к написанным в один день (17 июля) письмам трактуются как «момент благополучного разрешения конфликта супругов Гумилёвых» (№136 Гумилёва) и «окончательное примирение супругов Гумилёвых после разрыва в июне 1914 г. (№38 Ахматовой). Фактические неточности и субъективные интерпретации в комментариях, относящиеся к самому тексту писем, я опускаю — на то воля автора. Здесь же мне хотелось рассмотреть вопрос о допустимости самого такого подхода к комментариям, о возможности столь вольной интерпретации не текстов произведений и писем, а внутренней жизни их создателей — при отсутствии фактов, опираясь только на свои «внутренние ощущения». Я уделил этому вопросу столько времени, потому что факты как раз имеются, и, опираясь на них, приходишь к диаметрально противоположным выводам. Лично я считаю, что в комментариях, тем более «академических», относящихся к личной жизни героев, допустимо давать лишь документально подтверждаемые факты, но уж никак не выносить собственные трактовки и суждения. Пусть этим занимаются романисты. Тогда и «документальные романы» может быть станут более читабельными, или, по крайней мере, не будут вызывать такое раздражение. К счастью, комментатор не сделал (хотя и мог!) основополагающий вывод из своих комментариев о том, что именно из-за «семейного скандала» Гумилёв «сбежал на войну», но убежден, что вскоре найдется сочинитель, который воспользуется «открытием» — ведь такой вывод из таких «комментариев» — вполне естественен! На этом я завершаю «письменную пикировку», возвращаюсь к хронике событий и собственным комментариям.

Безусловно, главное событие, определившее на многие годы судьбу не только поэтов, но и миллионов ничего не подозревавших граждан, произошло 15 июня 1914 года (даты даются, как и ранее, по российскому старому стилю, хотя само это событие случилось в Европе, по новому стилю — 28 июня) в боснийском столичном городе Сараево. В этот день террористы дважды покушались на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, во второй раз — удачно, эрцгерцог был убит[29]. Как часто бывает, поначалу событие это заметили только в «верхах», и потребовался ровно месяц, чтобы оно затронуло всех. 15 июля Австрия объявила войну Сербии. «Пахнет войной» — записал в этот день Блок в своем дневнике.

Но пока мы вернемся в Териоки, на неделю назад, чтобы дополнить и оживить изложенные в письмах поэтов события. Представился редкий случай, когда можно, буквально, по дням проследить последнюю мирную неделю жизни в Териоках. Для этого мы воспользуемся сохранившимся дневником Веры Алперс[30]. Вера Владимировне Алперс (1892 — 1982) на протяжении многих лет вела дневник. В рукописном отделе РНБ в Петербурге хранятся четыре тетрадки этого дневника за 1910-1916 годы. Записи велись иногда ежедневно, иногда с перерывами. Нельзя сказать, что документы эти не были замечены, но до сих пор они связывались исключительно с именем композитора Сергея Прокофьева, близкого друга Веры Алперс на протяжении всей жизни.

Обычный дневник молодой образованной девушки, близкой к музыкальным кругам. Дневнику она поверяет свои личные переживания, впечатления, описывает встречи с различными людьми. Хотя нас больше всего будут интересовать упоминания Гумилёва, но на страницах дневника встречаются (помимо Прокофьева) такие имена, как петербургский поэт Михаил Долинов (1892-1936, Париж) — в 1915 году он несколько месяцев был мужем Веры Алперс, рецензии на его сборники стихов Н. Гумилёв поместил в «Аполлоне» №10, 1911 (на «Пленные голоса») и в №10, 1915 (на «Радугу»), Осип Мандельштам (1891-1938), Всеволод Мейерхольд (1874-1940), Александр Блок, семья пушкиниста С. М. Бонди (1891-1983), скорее всего, его брат Ю. М. Бонди, Ахматова, пианист Г. Г. Нейгауз (1888-1964). В приложении будут приведены все сделанные мною выписки из дневника (только малая часть всего текста четырех тетрадок дневника). По этой причине я не взялся за его подробное комментирование, ограничившись беглыми заметками о некоторых упоминаемых лицах (выражаю за помощь искреннюю благодарность Роману Тименчику) и оставляя подробное комментирование для последующих исследователей. Возможно, дневником заинтересуются не только любители Гумилёва. Кроме того, дневник этот мне показался интересным документом времени, непредвзятым, хотя и субъективным взглядом на события и людей — со стороны. Чем-то напоминающим старые фотографии, на которые случайно попадает то или иное лицо…

Вера Алперс в юности, в годы учебы в консерватории с С. Прокофьевым, незадолго до знакомства с Николаем Гумилёвым…

Ниже я приведу все встретившиеся в дневнике упоминания Гумилёва. Виделись они всего одну неделю, как раз ту, которая разделяет два посланных из Териок письма, с 10 по 17 июля. Но любопытны также более поздние упоминания его имени. Влюбленности никакой с ее стороны не было, поэтому в дневнике она все фиксировала «трезвым» взглядом. Этим дневник и ценен.

Самая ранняя дата появления Гумилёва в районе Териок известна по письму Бабенчикова художнику Кульбину от 7 июля 1914 года (см. примечание 26): «…Вчера приехал в Куоккалу <…> Н. С. Гумилёв…» В Куоккале жил Чуковский, Гумилёв посетил его, о чем написал 10 июля Ахматовой: «У Чуковского я просидел целый день…». Рядом с Чуковским жил Кульбин. Куоккала (Репино), Келомякки (Комарово), Териоки (Зеленогорск), Ваммельсуу (Серово) — расположенные недалеко друг от друга дачные поселки на берегу Финского залива. Судя по письму Бабенчикова, вначале, после Либавы и Петербурга, Гумилёв поселился именно в Куоккале, в пансионе «Олюсино», комн. №7, а затем, не позже 9 июля, он перебрался в Териоки. В письмах от 9 июля Лозинскому и от 10 июля Ахматовой он сообщает новый, Териокский адрес — кофейня «Идеал», близ вокзала. Упоминаемый Гумилёвым в письме театр Гибшмана располагался в Куоккале, но давал представления и в Териоках. Одно такое представление состоялось 6 июля, но, видимо, в письме Гумилёв подразумевает «основную сцену». Любопытно, что на этом «выездном» представлении побывала Вера Алперс, о чем она сделала запись 7 июля (смотрите Приложение), так что есть некоторая вероятность того, что впервые они встретились на этом представлении. Но думаю, 6 июля Гумилёва в Териоках еще не было, хотя последующая его задержка там была связана как раз с новым знакомством. Итак, первое упоминание Гумилёва в дневнике Веры Алперс.

11 июля. Пятница.

«Опять зной нестерпимый. Интересные дни были последнее время. Вчера я сделала глупость конечно, согласившись пойти с Гумилёвым в отдельный кабинет. Какова смелость! Черт знает что такое! Пожалуй я слишком уверена в себе. Такие штуки опасны очень. Вела я себя великолепно. Он конечно влюблен в меня. И я это чувствовала, Откровенно говоря я трусила. Я даже посмотрела на задвижки окон………… Разговор был очень интересный. В общем все это довольно гадко. Он мне совершенно не нравится. Конечно приятно покорить людей хоть на время, только долго возиться с ними неинтересно. Вчера был страшно хороший день. После обеда мне так весело было играть в теннис с Долиновым. Мы как дети играли. А когда стемнело, я сидела с доктором у моря. Он очень интересный. Он пожалуй лучше всех. Наши все смеялись над моим поведением. Папа даже назвал меня «Незнакомкой». (Впрочем они тогда еще не знали про отдельный кабинет!) Сегодня мама была удивлена и даже огорчена немного, и сказала, что теперь она ожидает от меня всего. Это ужасно. Конечно это было легкомысленно. Но странно: у меня есть какая-то сила отдалять людей, не давать им повода не только к фамильярностям, но даже к намеку о фамильярности. Я верю в эту силу и мне приятно ее иногда испытывать. Ну будет об этом. Тут конечно может быть сплетня, а может и ничего не быть. Во всяком случае я с Гумилёвым буду осторожна. Дальше нельзя так продолжать. Вчера он говорил, что я должна ему написать письмо. Я была искренне удивлена и конечно не подумала ни писать, ни говорить с ним об этом. У него идет вполне определенная игра и намеренность меня завлечь. Но это ему не удастся. Я вижу его программу. И эти книги...... стихи........"

Значит, первое «серьезное свидание» Веры Алперс с Гумилёвым состоялось как раз 10 июля, днем, в день написания первого письма Ахматовой. «Отдельный кабинет» — скорее всего, просто комната, которую он «снял за рубль» в кофейне «Идеал». После свидания естественно звучит фраза в письме: «Меланхолия моя, кажется, проходит…» А в комментариях (ППС-8, №135, с.527) все это преподносится как «Примирительное письмо после разрыва с женой в июне 1914 г.»

После этого свидания Гумилёв не покинул Териок. Следующая запись в дневнике только 14 июля, но судя по всему, встречаются они ежедневно.

Териоки. Кафе — павильон (может быть и «Идеал»).

14 июля. Понедельник.

«Стыдно, стыдно писать такие вещи. Причем тут программа, причем тут игра. Этот человек может помочь мне воспитать саму себя. Я столько узнала о себе за последние дни, я точно вступила в другой мир, мне открылась возможность иной, внутренней жизни, внутренней работы. Я знаю: мне этого не хватало. Я знала, что нужно что-то делать с собой. Но я не знала, над чем мне нужно работать. Я не знала части своих недостатков. И потом я не знала, действительно ли это недостатки. Я думала, что это может быть свойства натуры, может быть достоинства. Вчера он дал отдохнуть мне немного. Он почти не говорил обо мне. Мы очень просто и мирно беседовали. Зато накануне он прямо замучил меня. Мне трудно было справиться со всем тем, что он говорил мне, несмотря на то, что я его очень хорошо понимаю. Он уверял меня, что это мне не ново, что я все это уже думала и что если б я и не встретила его теперь, то и сама через год пришла бы к тому же. Надо работать над собой, чтобы достигнуть чудес. Быть сильной духом. Вот для чего это надо! Он говорил, что у меня сила в любви к миру. Что у меня большая любовная сила. Какая-то дрожь……… Он уступил мне первенство. Не случайно, а сказал мне это. И это так…… Это сказочно. Такие прогулки, такое время могут быть только с поэтом. Я думаю как хочу, не по капризу конечно, а так, как необходимо, он не настаивает. Он говорит, что он сам не может от меня уйти и потому просит меня распоряжаться временем. О! Я конечно не могу равнодушно этого слушать! А между тем я кажется и это приняла как должное».

По-моему, это чрезвычайно редкая и яркая зарисовка облика Гумилёва. Ведь это не написанные задним числом воспоминания, а живой, сиюминутный портрет, мгновенная фотография! Такое свидетельство дорогого стоит. И как все это не вяжется с образом, представленным в «комментариях»! Следующая запись в дневнике сделана тогда, когда Гумилёв уже покинул Териоки. Оставалась только одна ночь мирной жизни…

18 июля. Пятница.

«Как много я пережила за эти две недели. Они ни с чем не сравняются. Вчерашний день мог бы кончиться прямо ужасно. Я иногда не понимаю себя. Чего мне нужно? Так нельзя испытывать судьбу. Вчера Гумилёв признался, т.е. объяснился мне в любви. Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти ………… Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя. Это гадко. Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится. Он ошибается во мне. Как ошибся тогда с письмом. Вот я за то сразу его поняла. Поняла, что у него программа, поняла, что это гадко. Только почему я отказалась потом от этих предположений. Положим это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело. (Нет! Я понимала свое положение, что не дала ему пощечины!) Это оскорбительно, но это было бы еще более оскорбительно, если бы я стала говорить с ним на эту тему. Я никому не отдам моего тела. Потому что оно принадлежит одному человеку, который даже нежности не просит. А он любил меня. У него была страсть ко мне. Я не сумела ее принять. Я только наслаждалась ею в душе, сама с собой. Я не делилась с ним этим счастьем, я как скупой рыцарь уходила в подвал любоваться переливами драгоценных камней. Где же любовь, где любовная сила моя!..........»

Териоки. Мирный пляж 1914 года.

17 июля была их последняя встреча. Не будем судить поэта слишком строго, да и судить-то не за что. Были ли у него какие-либо «программы» — нам это неведомо. Но совершенно точно известно, из датированного этим же днем письма Ахматовой, что Гумилёв успел вернуться в Петербург и погрузиться в совсем другую жизнь: «Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его…».

Гумилёв остается верным себе — не уточняя деталей, пишет Ахматовой то, что есть на самом деле. От — «Меланхолия моя, кажется, проходит…», до — «Время я провел очень хорошо…». И это — правда. Последнюю мирную неделю он провел, действительно, хорошо.

Все это не имело ни малейшего отношения к их личным отношениям с Ахматовой, к не существовавшему «драматическому разрыву» и «семейному скандалу», а уж тем более — к «обращению к другу за помощью» и «примирительной роли» Лозинского. Все это — полнейшая чушь! И возвращаться я к этому больше не буду.

Все, что происходило — происходило на реальном «историческом фоне», который вскоре до неузнаваемости переделает весь мир, но, практически никак не повлияет но на то, что связывало и что разделяло Гумилёва и Ахматову. На исходе этих перевернувших мир событий, спустя четыре года, в 1918 году, формально они расстались, что мало отразилось на их отношениях. Это могло случаться как раньше, так и позже, могло и не случится, в любом случае — это ничего не меняет. Свидетельство тому — время. Благо один из них прожил долгую, непростую жизнь, подтверждающую сказанное. Чтобы понять это, достаточно внимательно почитать стихи, записные книжки… Но сейчас речь не об этом, мой дальнейший рассказ о том, что было в реальности с другим участником событий, жить которому оставалось — всего семь лет, из которых четыре года — война, с не придуманными опасностями для жизни, а оставшиеся три «мирных» года завершились расстрелом…

В июле 1914 года узловыми днями, определившими дальнейшее развитие событий в мире, случайным образом совпавшими с описанными фактами биографии поэта, оказались — три дня.

15 июля — Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и на следующей день Белград был подвергнут бомбардировке, а в России началась частичная мобилизация.

17 июля — Николай II в 6 часов вечера объявил о начале всеобщей мобилизации, а Германия на следующий день предъявила России ультиматум о ее прекращении в течение 12 часов; ответа не последовало.

19 июля — принятый вечером министром иностранных дел России С. Сазоновым немецкий посол заявил об объявлении Германией войны России. Ровно через месяц был подписан царский указ о переименовании Петербурга в Петроград, но в действующую армию вольноопределяющийся Гумилёв отправился еще из Петербурга.

Последующие несколько дней втянули в войну Францию, Бельгию, Англию — Первая мировая война, или как ее тогда называли, Великая война, началась. Но рассказ пойдет не о глобальных событиях, а о частной жизни всего одного человека, втянутого в эти глобальные события и участвовавшего в них с первого до последнего дня. Как это не покажется странным, такой подход дает возможность понять глобальные события лучше, чем по учебникам. По крайней мере, так было со мной. Когда я начинал заниматься военной биографией Гумилёва (было это в 1980-е годы), честно скажу, Первая мировая война была для меня (уверен, и для большинства) — terra incognita. Думаю и сейчас она остается «белым пятном» отечественной, да и не только отечественной истории. В истинности этого я убедился, когда начал работать в Военно-историческом архиве (РГВИА). Тогда я занимался частной задачей, комментированием «Записок кавалериста» для первого отечественного трехтомника Гумилёва, вышедшего в 1991 году (точнее, чудом успевшего выйти, задержись мы хоть на месяц, и все бы рухнуло, фактически, это было последнее, «предсмертное» издание одного из лучших советских издательств — «Художественная литература»; трехтомник был подписан в печать в августе 1991 года, ровно за неделю до «путча»). Погрузившись в «архивную пыль», я не ограничился «Записками кавалериста», а решил «пройтись» по всей военной биографии поэта. Путешествие это (в том числе — и реальное, по местам событий) оказалось увлекательным, и многое дало не только для того, чтобы открыть для себя новое в биографии и творчестве поэта, но и для того, чтобы лучше разобраться в «глобальных» событиях. Стало понятным и то, почему весь этот период остается «белым пятном» отечественной истории — 99% запрашиваемых дел я открывал первым, с того момента, как они попали в соответствующие архивные описи — карточки выдачи были девственно чисты. А какое написание подлинной истории войны может быть осуществлено без работы в архивах…

Однако, вернемся от глобальных вопросов — к частному, к письму Гумилёва Ахматовой от 17 июля. Фраза «время я провел очень хорошо…» — в дальнейших комментариях не нуждается. Про «манифестировал с Городецким…» тоже все ясно — с 15 июля, с момента объявление войны Сербии, по всей России, более всего — в Петербурге, начались стихийные манифестации, вначале у австрийского посольства, затем по всему городу, завершившиеся разгромом немецкого посольства 23 июля (в котором, по свидетельству Лукницкого, Гумилёв участвовал — Труды и дни, с.243). В одной из таких манифестаций 17 июля принял участие и Гумилёв, вместе с Городецким. Ни у кого не вызывала вопросов фраза — «а один написал рассказ и теперь продаю его…». С тем, что подразумевается рассказ с автобиографической основой и реальными прототипами «Путешествие в страну эфира» я согласен. В рассказе, безусловно отражена поездка в Либаву, встреча с Татьяной Адамович и «эфирный опыт»[31]. Об «эфирном опыте» написано много, и задерживаться на этом факте биографии поэта я не буду. Но на два, ранее никем не отмеченные момента, хочется обратить внимание. Ранее я уже отмечал — Гумилёв в своей автобиографической прозе (сохранилось которой, увы, немного — «Записки кавалериста», «Африканский дневник», рассказ «Африканская охота» и этот рассказ) всегда бывал предельно точен в деталях. Так, про героиню Инну сказано — «фамилия ее была нерусская» (это отмечено не мною). Я хочу обратить внимание на указанную в рассказе дату «опыта» и расставания героев. Опыт с «путешествием» состоялся в субботу, а на следующий день героиня уехала. Рассказ писался «по горячим следам», в Куоккале и Териоках, как знак этого расставания. По письму Бабенчикова (примечание 26) видно, что Гумилёв появился в Куоккале 6 июля. Это было воскресенье. Следовательно, «путешествие» вполне могло состояться в субботу, 5 июля. После чего Гумилёв сразу же сбежал (по рассказу — сбежала героиня) в Петербург, добираться всего одну ночь. И хочется обратить внимание на последнюю фразу написанного в одиночестве рассказа, который он «теперь продает«: «Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни…» (ПСС-VI, с.117). Очевидный знак расхождения с Адамович и косвенное подтверждение концовки приведенного выше рассказа Ахматовой о «разводе».

Теперь о последнем фрагменте письма — «музицировал с Мандельштамом…». До сих пор эта фраза всех озадачивала. В 1920-е годы Ахматова пыталась выяснить это у самого Мандельштама (Лукницкий-I, с.100): «…Помните открытку — «Манифестировал с Городецким, музицировал с Мандельштамом»? Я спрашивала Мандельштама, что это значит, он не знает и пугается! Таинственная фраза!..». Попытаюсь рассеять эту тайну. У меня есть версия, и опять здесь пригодится дневник Веры Алперс. Не случайно я в «Приложении» даю его в более полном виде, и с не относящимися к Гумилёву фрагментами. Оказывается, с августа 1914 года Мандельштам был частым гостем дома Алперсов, и как раз по «музыкальной части», ведь сама Вера Алперс была музыкантом, очень хорошо играла на фортепьяно. Вот несколько связанных с этим фрагментов ее дневника: «14.08.14. Только что разошлась компания, были: все Бонди, Долинов, Мандельштам. 17.10.14. <…> У нас был Долинов и Мандельштам. Наши были на «Китеже». Я хозяйничала. Занималась музыкой. Я играла сегодня Баха — скверно. <…> Мандельштам говорил, что лучше сыграть невозможно. 30.11.15. <…> Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи…» 14 августа 1914 года — первое упоминание Мандельштама в дневнике, уже после отъезда Гумилёва в армию. Вполне вероятно, что Гумилёв и познакомил их в Териоках. Про любовь к музыке Мандельштама (как и про отсутствие музыкальности у Гумилёва) — хорошо известно. Поэтому фраза Гумилёва «музицировал с Мандельштамом…» вполне может носить иронический характер, подразумевающий совместный визит к Вере Алперс со слушанием музыки, по желанию Мандельштама. В приведенных выше фрагментах дневника его имя не упоминается, все записи посвящены Гумилёву, но видно, что их общение не ограничивалось «интимными свиданиями», были прогулки, встречи с разными людьми… Это, конечно, только версия, но вполне вероятная, учитывая плотность времени и места — с 10 по 17 июля, Териоки, и постоянное общение в эти же дни с автором дневника. Мандельштам этого вполне мог и не запомнить, а пугался, потому что хорошо знал о «любви» Гумилёва к музыке (не с Гумилёвым же он «музицировал»!). Понятно и то, что сам Гумилёв прямо (с подробностями) рассказать об этом Ахматовой не мог…

Прежде чем покинуть вместе с Гумилёвым Териоки и рассказать о его последних мирных днях, я приведу все касающиеся Гумилёва выдержки из дневника Веры Алперс. Мне кажется это важным для того, чтобы представить его «психологический портрет» — со стороны. Записи охватывают все сохранившиеся тетрадки, до конца 1915 года. За все это время встретились они лишь однажды, да и то — случайно… Комментировать (и «купировать») записи эти — не буду.

20 июля. Воскресенье. 1914 г.

Война, война. События надвигались серьезные. Бежать, пожалуй, придется. В Петербурге плач и стон. Всех забирают. Запасных, ратников, вся гвардия идет. Война какая-то слепая. Мне она напоминает 1812 год. Все это так близко. Самое скверное это то, что папа из Кисловодска еще не приехал.

Мы не знаем, что делать. Ехать ли в ПБ или оставаться здесь. А я странная. Днем — война, говорю о ней, даже думаю иногда. А зато к ночи и утром просыпаясь, вся отдаюсь мечтам. Думаю о Прок<офьеве>. Гумилёв дал мне намек на чувства и отношения, о которых я только могла подозревать. И потом благодаря ему я как-то больше поняла Прок<офьева>. Ведь он никогда ничего не говорил мне о своих чувствах, откуда же я могла знать. И я, я тоже самое, откуда же он мог знать! А теперь я прямо брежу им. А его еще на войну возьмут. Да, наверное, наверное. Неужели не пришлет мне ни строчки, если уйдет куда-нибудь… Неужели ни одного слова не найдется для меня у любимого, но не милого! Боже мой! Это мучительно. Чувствовать человека и не иметь его, ведь даже вспомнить нечего. Нельзя ни одним моментом упиться, переживая. Все время не хватало, не хватало чего-то. — А ведь Гумилёв, пожалуй, прав, что я первую неделю «сразбега», буду молиться, чтоб его убили, а потом даже не захочу этого. То есть потом я наверно забуду об нем. Он пугал меня, что будет преследовать меня зимой, что будет требовать, чтоб мы видались, и что сильное желание победит все. Я не разубедила его, я только говорила, что требовать любви нельзя. Я все-таки не верю ему. Он мне говорил, что он меня любит, что он меня чувствует. Холодный он человек все-таки. Хотя я чувствовала его страсть, только она скоро пройдет у него. (В этом фрагменте важны не личные переживания девушки, а свидетельство о том, что еще до отъезда из Териок, 17 июля, Гумилёв сообщил ей о своем желании идти на фронт. Это — самое первое документальное подтверждение его намерений! Заметим, что официального объявления войны еще не было, и Ахматовой в тот же день, уже после расставания с Верой Алперс, он ничего об этом не написал.)

Сколько счастья мог бы дать мне Прок<офьев>. А он разве не был бы счастлив лаская меня! Ведь он бы чувствовал, как я отдаюсь его ласкам, с каким наслаждением!

26 июля. Суббота. 1914 г.

Страшно быстро пролетела эта неделя.

Неужели доктор ко мне неравнодушен? Вчера он с нежностью иногда смотрел на меня, и потом он ловит мои движения. Это очень приятное чувство. Как будто ни одно движение не пропадает, а находит себе определенный смысл. В таких случаях я становлюсь очень скупой на движения. Это хорошо. Гумилёв меня избаловал. Мне как-то все разговоры кажутся неинтересными. Вчера я говорила с Долиновым, мы сидели в общественном парке. (На что Вяч. Пав. была кажется в большой претензии и даже зла на меня). Мы говорили о поэзии, о поэтах. Наверно ему было скучно. Долинов мне нравится. Только я отношусь к нему как к младшему, в душе, конечно. Мне нужно с ним играть немножко, кокетничать насколько я могу, не нужно просто хорошо относиться. Для него это скучно. А я хочу ему нравиться. Вот странно. Я его тоже боюсь немножко. Я готова при первом случае, намеке спрятаться в свою раковину. Почему к Гумилёву у меня этого нет. Я его не боюсь, я ему верю. Или он действительно хороший человек или же он хитрый и сумел заставить меня верить ему. Конечно последнее вернее. Для меня это скверно.

28 июля. Понедельник. 1914 г.

Я влюблена. Так я еще не была влюблена. Долинов раздражает меня, дразнит. Когда я сидела вчера рядом с ним, мне стоило некоторых усилий, чтобы остаться сидеть на расстоянии, чтобы не прижаться к нему. Вчера я чувствовала, что у меня загораются глаза. Я старалась не смотреть не него. Хотя это конечно смешно. Почему стараться не смотреть, почему не сесть ближе в лунную ночь, на берегу моря! Только мне хочется, чтобы и ему этого захотелось. А он по-видимому очень спокоен. Ему приятно быть со мной, только у него нет никакого волнения. Впрочем он человек бывалый и опытный, не будет волноваться понапрасну! И мне нужно начать обороняться и потом перейти в наступление, а то может быть плохо. Может быть он отлично чувствует мое отношение, замечает, как у меня иногда понижается голос — и нарочно дразнит меня, не подходит. Я сегодня вспомнила слова Гумилёва. «Как иногда бывает хорошо и странно жить!» Это признак.

9 августа 1914 г. Суббота.

Я на ночь полюбила читать Блока. Читать, плакать над ним, томиться… Днем он мне кажется другим. Мне нравится совсем уже другое. Он скорее ночной. Да, он ведь и говорит, что посвящает свою книгу… ох, ведь она и называется «Снежная Ночь». А я ночь люблю. Ночью люди другими бывают.

Я вспомнила слова Гумилёва на днях, что нужно самому творить жизнь, и что тогда она станет чудесной. Я это знаю, у меня иногда бывают такие моменты, я носила в своей душе какой-то мир, и вместе с тем я жила внешним миром, но я его как-то перетворяла. Это не чушь, это чудесно. Но только для этого надо жить. Я ошибалась, когда думала, что если я делаюсь равнодушной и вялой к окружающей жизни, то я живу внутренно. Это не верно. Это просто я застывала.

24 августа 1914 г. Воскресенье.

Я так устала сегодня. Мне даже кажется, что я больна. Сегодня мы в Павловске были. Насколько там хорош парк, настолько отвратительна тамошняя публика. Что-то пыльное, городское, изломанное…

Ну Бог с ней. — Я весь день занята Гумилёвым. Почему-то сегодня пришлось много говорить о нем. Соловьем рассказывала о нем, потом по дороге в Павловск встретила Бушен с братом[32]. Опять его вспоминали…

27 августа 1914 г. Среда.

Вчера была у Бонди. Видела Мейерхольда. Он очень мил со мной и как-то серьезен. Говорил, что соскучился обо мне. Вот кто может вскружить голову. Я еще не в безопасности. Но зато я и сама теперь могу играть. Гумилёв много мне дал, и многому научил меня. У меня теперь другое отношение к мужчинам. Мне кажется, что Мейерхольд заметил это, хотя он ничего не сказал мне, но он так наблюдал за мной, тихонько и не только из кокетства.

18 октября 1914 г. Суббота.

Вот отчего меня так тянуло на Невский сегодня. Прок[офьев] там был. Мама встретила его. А я опоздала. Боже мой, как я хочу его видеть. Гумилёв говорил, что если девушка и вспоминает Бога, когда думает о своей любви, если и молится ему — то ошибается. А по-моему он не прав. Любовь ведь это радость. О радости разве нельзя молиться? Ведь я страдаю вот теперь. Как же мне не молиться? И это страдание не только тоска.

4 декабря 1914 г. Четверг.

Ах это ужасно! Это так томительно. Я чувствую, что я вяну, сохну не физически, а нравственно. Гумилёв спрашивал меня, чего мне не хватает. Я никак не могла понять, что мне ответить. Я сама не могла понять, чего мне не хватает, мне казалось наоборот, что у меня есть что-то лишнее, с чем мне нужно расстаться (это конечно Прок[офьев]). Теперь я знаю, что мне действительно не хватает чего-то. Не хватает солнца, света, тепла. Я в тени, ни один луч еще не упал на меня, не проник ко мне. Что мне делать со своим сердцем? Взять и разбить его как пустую, ненужную вещь? Я ходила сейчас гулять по Каменному острову. Я так завидовала этим парочкам, исчезавшим на острове… <…>

11 октября 1915 г. Воскресенье. (Скорее всего, первая встреча с Гумилёвым после июля 1914 г.)

<…> А у меня мысли роем кружатся в голове, и радость иногда охватывает меня. Сегодня мне приятно было; мне кланялся Гумилёв. Хотя это даже неприятно может быть, как-то уж очень значительно, поклон — как будто краткое одобрение мне и привет. Фокусник. Но мне было приятно.

Я иногда бываю ужасно недовольна своим дневником. Очень уж редки в нем мысли, все чувства. А между тем я иногда высказываю недурные мысли в разговорах… <…>

10 ноября 1915 г. Вторник.

Я в себе чувствую какие-то силы дремлющие, какая-то атмосфера насыщенности меня охватывает. И это не моментами, а целыми днями. Но я сижу, думаю, дремлю, отвлекаюсь, но привыкла сдерживать себя. Да и что же я сделать могу? Сегодня утром я думала о Бушен и о себе. У меня есть какая-то вера. Самая простая и наивная вера в Бога, которому я могу обо всем молиться. Я раньше скрывала это, я думала, что это скучно, потом я не знала, что и о любви я могу молиться Ему же… Во всем этом меня как-то поддержал Гумилёв. Он сам или любит Бога или привык Его любить, но он как-то часто и легко упоминал о Нем. Да, что ж мне остается делать? Молиться, любить и надеяться? Это не безумие, не сомнамбулизм, мне хочется любви, счастья. Настоящего счастья…

30 ноября 1915 г. Воскресенье.

Сегодня какой-то особенный день, все меня волнует. Борис (брат Веры Алперс — прим. Степанова) сегодня уехал в Царское к Гумилёву, образуется какое-то новое общество поэтов. Только он успел уехать, как звонит Чеботарев[ская], говорит, что ей Борис нужен сегодня по делу, непременно сегодня. Я за Бориса ужасно рада. То что его Гумилёв пригласил — очень хорошо. Пускай даже тут будут какие-нибудь убыли, не все ли равно. Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи. И не нужно отнимать у него эту надежду, если он может быть полезен. Я так рада теперь за Бориса. Он отошел от студии, появились свои интересы. А в студии он был ничьим, сам не актер, а так, поклонник талантов. Пускай сначала все это туго дается, все эти общества ему еще чужды, но они, эти общества его искусства, а не чужого. А нужно завоевать себе положение.

Больше имя Гумилёва в этих тетрадях дневника не упоминается.

На этом заканчиваю «лирическую часть» и перехожу в военным будням. 17 июля Гумилёв вернулся в Петербург и остановился у Шилейко на Васильевском острове, 5-я линия, 10. Заметим, что этот же адрес под именем Гумилёва Н. С. , советника ОРХС, значится в справочнике «Весь Петербург» на 1915 г.

Последний «мирный» адрес Гумилёва — 5-я линия Васильевского острова, 10.

«Неофициальная» мемориальная доска на этом доме, 2 мая 1984 года — провисела 3 дня.

Как уже было сказано, Гумилёв с Городецким и Шилейко участвовал в манифестациях в поддержку сербов. Еще 17 июля он написал Ахматовой в Слепнево, что выезжает к ней. Но бурное развитие событий задержало его в городе на несколько дней, и уезжал он в Слепнево уже после начала войны, с твердым решением — идти на фронт, а перед этим забрать всю семью домой. Ахматова получила письмо 19 июля. 20 июля был опубликован «Высочайший манифест». В июльском номере «Русской мысли» были опубликованы последние «мирные» стихи поэта, а 20 июля Гумилёв написал свое первое «военное» стихотворение, «Новорожденному», посвященное родившемуся 19 июля сыну М. Лозинского Сереже:

Вот голос томительно звонок —

Зовет меня голос войны, —

Но я рад, что еще ребенок

Глотнул воздушной волны.

Он будет ходить по дорогам

И будет читать стихи,

И он искупит пред Богом

Многие наши грехи.

Когда от народов — титанов,

Сразившихся, — дрогнула твердь,

И в грохоте барабанов,

И в трубном рычании — смерть, —

Лишь он сохраняет семя

Грядущей мирной весны,

Ему обещает время

Осуществленные сны.

Он будет любимец Бога,

Он поймет свое торжество,

Он должен! Мы бились много

И страдали мы за него.

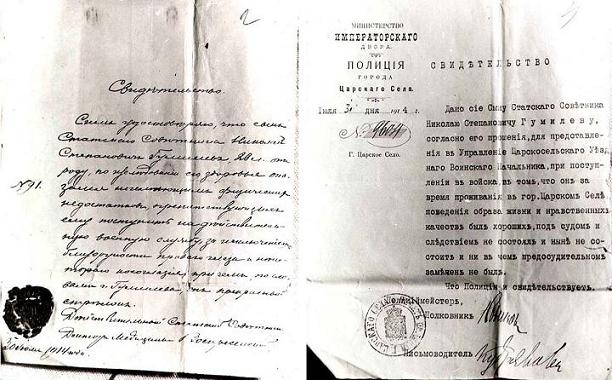

23 июля Гумилёв приехал в Слепнево. 24-25 июля вся семья вернулась в Петербург. На один день остановились у Шилейко на Васильевском острове. 24 июля газеты опубликовали «Правила о приеме в военное время охотников на службу в сухопутные войска». На следующий день Гумилёв с Ахматовой уехали домой, в Царское Село, и Гумилёв начал собирать необходимые документы для поступления на военную службу. Следует напомнить, что при призыве в 1907 году, даже вытянув жребий об обязательном поступлении на воинскую службу, он был 30 октября того же года «признан совершенно неспособным к военной службе, а потому освобожден навсегда от службы…»[33]. Поэтому ему было непросто вторично пройти медицинскую комиссию. Но все-таки 30 июля он получил следующий документ (рукописный, скрепленный сургучной печатью):

«Свидетельство №91. Сим удостоверяю, что сын Статского Советника Николай Степанович Гумилёв, 28 л. от роду, по изследованию его здоровья оказался неимеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилёва, он прекрасный стрелок. Действительный Статский Советник Доктор Медицины Воскресенский. 30 июля 1914 года»[34].

Правила приема охотников требовали получения свидетельства «об отсутствии опорачивающих обстоятельств, указанных в статье 4 сих правил». Такой документ был выдан Гумилёву 31 июля полицией Царского Села (отпечатан на машинке, на бланке: «Министерство Императорскаго Двора. Полиция города Царское Село. 31 июля 1914 г. №9604. Г. Царское Село; скреплено гербовой печатью полиции Царского Села):