...Когда настала осень, я вернулась к Петербургу, университету, к «Кружку молодых». В моей тетради появилось много новых стихов, и все настойчивее становилось желание отдать на суд настоящего критика те их них, которые казались мне законченными. Я перечитывала их, переделывала, и в конце концов выбрала три стихотворения и решила послать их в редакцию «Аполлона», журнала, посвященного литературе и искусству. В противоположность московским «Весам», «Аполлон» был очагом недавно возникшего акмеизма. Сомнения мучили меня до последней минуты, и когда конверт очутился в почтовом ящике, я стояла на углу нашей улицы, стиснув зубы: если бы это было возможно, я бы вернула его из ящика.

Не прошло и недели, как я держала в руках плотный конверт с печатью «Аполлона». Редактор отдела поэзии Н. Гумилёв извещал меня, что стихи эти появятся в одной из ближайших книжек, и приглашал зайти в редакцию побеседовать.

С замиранием сердца перечитывала я строки, принесшие невероятную, радостную весть. Хотелось сорваться с места и помчаться на свидание с редактором (я знала строгие, четкие стихи Гумилёва и ценила его мастерство, но моим любимым поэтом он не был). Разум, однако, подсказывал сдержанность — я решила подождать два дня.

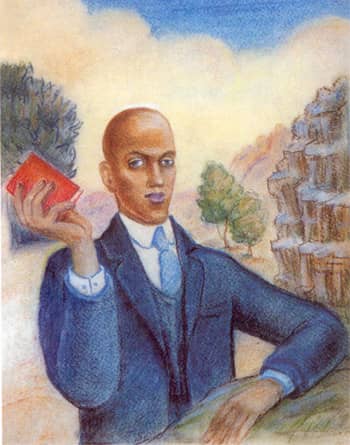

Редакция помещалась в сумеречном доме, где пахло стариной. Когда я вошла в просторный кабинет с лепным потолком, навстречу поднялся высокий, статный человек. Запомнилось мне ощущение твердости: твердость чувствовалась в рукопожатии, в почти военной выправке, в зорком, внимательном взгляде слегка косящих светлых глаз, в чуть глуховатом голосе.

Почти с первых слов я ощутила себя ученицей, которой предстоит экзамен. Гумилёву явно хотелось выяснить, что представляет собой молодой, начинающий автор. Внешние данные (студентка, член «Кружка молодых») мало обо мне говорили. Моего собеседника, сразу же вошедшего в роль ментора, интересовало мое литературное прошлое. Когда на вопрос о моих любимых поэтах я назвала Фета и Тютчева, Гумилёв одобрительно кивнул. Он сказал: «Это хорошая Школа». Хуже обстояло дело с иноязычной литературой.

Меня поставил в тупик вопрос о Теофиле Готье: пришлось признаться, что я о нем почти ничего не знаю. Гумилёв нахмурился, посоветовал пополнить этот пробел в моем литературном образовании и спросил, кого я люблю из французов. Я собралась с духом и решимостью пловца, бросающегося в пучину, назвала имя, которое не могло прийтись по вкусу моему собеседнику: я чувствовала, что не могла изменить любимцу юных лет, автору «93 года», «Отверженных», стихов о революции. Услышав имя Виктора Гюго, Гумилёв в горьком раздумьи забарабанил пальцами по столу: мои литературные вкусы показались ему подозрительными. Мы заговорили об акмеизме, и мой собеседник принялся ясно и уверенно излагать программу нового поэтического мировоззрения. Беседу прервал угрюмый сторож, появившийся со связкой ключей и заявивший, что должен запереть квартиру.

Гумилёв предложил продолжить нашу беседу в находящемся неподалеку ресторане. Я была удивлена, когда он ввел меня не в общий зал, а в отдельный кабинет, и сразу почувствовала, как изменился тон разговора. Приглушенный свет лампы под тёмнокрасным абажуром, вино в бокалах, — Гумилёв часто подливал мне и себе, но я отпивала понемногу, он создавал казавшуюся мне натянутой и несколько тяжелую атмосферу интимности. Понизив голос, Гумилёв заговорил о себе, рассказал, что у него есть невеста в Царском Селе, и уже шьют белое подвенечное платье, потом спросил, читала ли я недавно напечатанное стихотворение Брюсова — смелый поэтический манифест. Я знала эти чеканные стихи, они говорили о том, что «все в жизни лишь средство для вечно певучих стихов» и что душевные переживания ценны для поэта не сами по себе, а как материал для творчества. Для Гумилёва эти слова были символом веры; повторяя их, он разгорячился, на лбу выступили красные пятна, он рассказал мне, что недавно, мучаясь потребностью писать, он прижал к ладони зажженную папиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи. Поэтическое творчество требует преодоления. Поэтому девушка, которая хочет быть поэтом, должна научиться преодолевать девичью стыдливость.

довать его совету. Мне думается, что превращая самые интимные наши переживания в средство для писания стихов, мы не достигнем полноты ни в любви к людям, ни в поэтическом творчестве.

Атмосфера становилась напряженной, я почувствовала, что должна уйти, и сказала, что придется закончить нашу беседу, — меня ждут.

Пристально и почти вызывающе глядя мне в глаза, он спросил: «Вас ждет друг?» Мне было ясно, что надо ответить утвердительно, чтобы подняться и уйти. Гумилёв проводил меня, усадил в сани. При свете фонарей его лицо показалось мне серым, осунувшимся. Мы молча расстались.

Прошло несколько недель, и настал день, когда я, почти не веря своим глазам, держала в руках журнал с моими стихами.

В печатном виде они казались мне более значительными, я вглядывалась в строки, явившиеся для меня чем-то новым.

Теперь мне ясно, что слова звучат по-разному в разные времена. И когда в настоящее время, подготовляя к печати сборник «Стихи разных лет», я стала перелистывать «Осеннюю свирель», смутно и глухо прозвучали для меня многие обороты, явно навеянные поэзией символистов. Невольно пришло в голову, как мог акмеист Гумилёв этого не заметить...