(По материалам архивов Михаила Ларионова и Глеба Струве)

Проживший долгую, насыщенную событиями жизнь, художник Михаил Ларионов периодически брался не только за кисть, но и за перо, чтобы рассказать о прожитом. Об этом говорят его многочисленные записные книжки с черновыми записями, рассказывающими как о детских годах, так и о встречах с современниками. Количество сохранившихся в архиве набросков свидетельствует о разнообразии планов Ларионова, которые так и не были реализованы. Однако сейчас сложно сказать, в какой степени возможна систематизация записей и их полная публикация, так как архив Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой1 лишь недавно стал доступен исследователям.

Первые попытки написать книгу мемуарных заметок были предприняты Ларионовым в начале 1930-х годов, вскоре после смерти его близкого друга Сергея Дягилева2, однако, судя по характеру записей, можно предположить, что значительная их часть относится к годам Второй мировой войны. Главные действующие лица воспоминаний — художники, театральные деятели, артисты, все, с кем ему приходилось часто встречаться: Сергей Дягилев и Лев Бакст, Пабло Пикассо и Гийом Аполлинер, Александр Бенуа и Игорь Стравинский, Сергей Лифарь и Вацлав Нижинский, десятки других знаменитостей. Иногда, впрочем, автор предавался иным воспоминаниям, казалось бы далеким от живописи и театра. Так, видимо, в последний год войны, в 1944 году, Ларионов начал новую записную книжку со следующих строк:

«В каждой луже запах океана

В каждом камне веянье пустынь3

Так чувствовал мой милый друг Гумилёв — так по ошибке погибший с широко открытыми глазами у Стены. — С таким чувством преувеличенным всегда натыкаешься на неожиданные сюрпризы в жизни. Жизнь мутит тебя. Всегда тебя бьют в морду при каждом не удобном повороте…»4

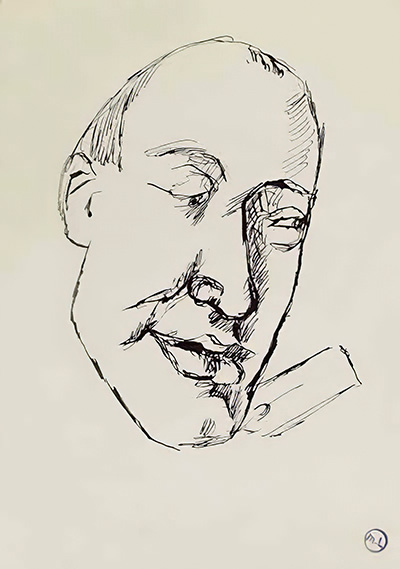

Из предпоследнего года Второй мировой войны память художника перенесла его в предпоследний год другой войны, почти забытой ныне, а тогда называвшейся — «Великой». Летом 1917 года в Париже Ларионов и Гончарова познакомились и подружились с Николаем Гумилёвым. Нашлось немного свидетельств этой дружбы, характера отношений, взаимной привязанности. Почти все они исходят от самих художников, причем подтверждением здесь служат не столько воспоминания и немногочисленные документы, сколько, в первую очередь, — их творчество. Сохранились любопытнейшие зарисовки художников, представляющие нам образ попавшего в Париж поэта. Ценность их велика, особенно если принять во внимание, что до сих пор не удалось найти ни одной фотографии Гумилёва периода его заграничной службы. Помимо двух известных прежде карандашных набросков, изображающих Гумилёва, в поступившей в ГТГ коллекции Ларионова удалось идентифицировать большую серию его зарисовок5, позволившую в несколько раз расширить известную прижизненную иконографию поэта6. В публикации впервые воспроизводятся все 27 идентифицированных сотрудниками Третьяковской галереи портретов Гумилёва, выполненных Ларионовым.

Однако прежде чем начать рассказ о встречах поэта с художниками, об их совместных и, увы, нереализованных замыслах, напомним, как и в каком качестве офицер Гумилёв оказался летом 1917 года в Париже, где он встретил октябрьский переворот в России. Служба в Действующей армии началась для Гумилёва с первых дней войны, когда он немедленно записался добровольцем, прошел обучение и уже в сентябре 1914 года был зачислен рядовым-вольноопределяющимся в Лейб-гвардии Уланский полк. Затем — год войны в составе эскадрона Ее Величества, постоянное участие в боевых действиях на трех фронтах, два солдатских Георгиевских креста. О своей боевой кавалерийской службе в Уланском полку он сам рассказал в «Записках кавалериста», законченной документальной повести, опубликованной в 17 номерах столичной газеты «Биржевые ведомости». В сентябре 1915 года поэт был командирован в Петроград в школу прапорщиков, и после ее окончания его перевели в 5-й гусарский Александрийский полк, где он год прослужил в младшем офицерском чине прапорщика на территории нынешней Латвии, вплоть до марта 1917 года7. За боевые действия в составе Гусарского полка он был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

Весной 1917 года, после свершившихся в России перемен, сопровождаемых все усиливающимся разбродом в армии, Гусарский полк был частично расформирован, и Гумилёв подлежал переводу в стрелковый полк. Такая перспектива его явно не привлекала, и он начал хлопотать о переводе в состав Русского экспедиционного корпуса, воевавшего на территории Франции и в Салониках. Павел Лукницкий в «Трудах и днях», касаясь мотивов, послуживших причиной отъезда Гумилёва за границу, записал: «Апрель — 1-я половина мая. Живет в Петрограде у М. Л. Лозинского (!) и в меблированных комнатах “Ира”. Постоянно повторял, что без дисциплины воевать нельзя. Решил поехать на тот фронт, где еще была дисциплина — на Салоникский фронт»8. Хлопоты увенчались успехом, и в результате 8 мая 1917 года по Гусарскому полку был объявлен приказ №139: «§5. Состоящий больным в г. Петрограде прапорщик Гумилёв по выздоровлении 2 сего мая поступил в распоряжение Начальника Штаба Петроградского военного округа для отправления на пополнение офицерского состава особых пехотных бригад, действующих на Салоникском фронте. Означенного обер-офицера исключить из числа больных и числить в командировке с 2-го сего мая. Справка: рапорт прапорщика Гумилёва от 2-го сего мая за №129»9.

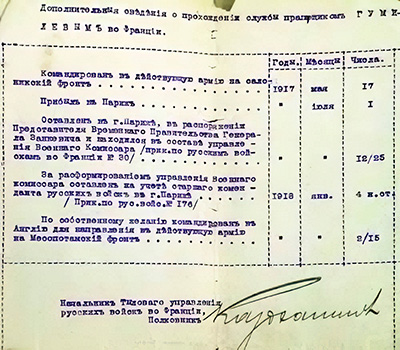

15 мая по старому стилю Гумилёв покинул Петроград. Единственное свидетельство этого — запись П. Лукницкого в «Трудах и днях»: «Перед отъездом на Салоникский фронт говорил о том, что мечтает из Салоник добраться до Африки. (А. А. Ахматова). <…> 1917, 15 мая. Уехал из Петрограда с Финляндского вокзала. На вокзале его провожала жена. Уезжая, был крайне оживлен, радостно взволнован, весел и доволен, что покидает смертельно надоевшую ему обстановку. Примечание. Военное Министерство, выдававшее Н. Г. паспорт, скрыло его военное звание, как обычно делало, отправляя офицеров через нейтральные страны. Н. Г. уехал как штатский, в качестве корреспондента “Русской воли”»10. Судя по всему, Лукницкий взял дату отъезда Гумилёва из несохранившегося письма поэта к матери от 11 мая11. Другая дата указана в его «Послужном списке» — на дополнительном, заполненном в Париже и прикрепленном к основному документу листе указано: «Командирован в действующую армию на салоникский фронт — 1917 мая 17»12. Видимо, отсчет командировки начался с его прибытия в первый заграничный пункт — Стокгольм.

Выехав из Петрограда за границу, Гумилёв поначалу, похоже, повторил привычный в наши дни маршрут «выходного дня»: поездом из Петрограда, через Выборг и Гельсингфорс (Хельсинки) до Турку, оттуда пароходом (ныне паромом) — в Швецию, в Стокгольм, куда он прибыл 17 мая, о чем четко свидетельствует штемпель на сохранившейся открытке к Ларисе Рейснер. Но на штемпеле дата по новому стилю — 30 мая. Все дальнейшие даты (если иначе не оговаривается) мы приводим по новому стилю, то есть по тому календарю, в соответствии с которым на протяжении последующего года жил Гумилёв. После Стокгольма — краткие остановки в Осло, Бергене и далее на пароходе в Англию. В Лондоне Гумилёв встретился с Борисом Анрепом, и там произошла задержка на две недели, ознаменовавшаяся многочисленными визитами, общением с теми, кого знал ранее, новыми знакомствами в среде художников, журналистов, литераторов, в том числе с рядом знаменитостей, среди которых такие английские писатели, как Олдос Леонард Хаксли, Уильям Батлер Йейтс, Гилберт Кийт Честертон13. В конце июня Гумилёв, добравшись до Саутгемптона, сел на пароход, державший путь во Францию:

Мы покидали Соутгемптон,

И небо было голубым,

Когда же мы пристали к Гавру,

То черным сделалось оно.

Я верю в предзнаменованья,

Как верю в утренние сны.

Господь, помилуй наши души:

Большая нам грозит беда.

Первоначально стихотворение было записано в начатой в Лондоне в июне 1917 года записной книжке, которую Гумилёв оставил у Бориса Анрепа в Англии, когда возвращался в Россию в апреле 1918 года14. Обычно оно печатается по более позднему, беловому варианту в так называемом «Парижском альбоме»15, с измененной второй строкой: первоначальная строка «И небо было голубым…» заменена на — «И море было голубым...»16. Однако представляется, что первоначальный вариант более соответствует данному в альбоме названию — «Предзнаменование». Черным вскоре сделалось — именно небо, небо над Россией.

Оказалось затруднительным точно восстановить первые недели пребывания Гумилёва в Париже. Единственное свидетельство его появления там 1 июля — запись в упомянутом выше «Послужном списке». В хранящихся в РГВИА документах не удалось обнаружить ни одного с упоминанием его имени ранее второй половины июля, но по просмотренным документам этого периода возможно судить о причинах отсутствия таких упоминаний, главная из которых — чисто житейская: все издававшие приказы будущие начальники Гумилёва в первой половине июля отсутствовали в городе. Именно этот факт позволил нам отнести все его первые встречи с теми, о ком будет рассказано ниже, именно к первым неделям пребывания поэта в Париже. И еще — если бы не целеустремленность Глеба Струве, выпустившего в начале 1950-х годов упомянутый выше том «Неизданный Гумилёв», вряд ли бы нам удалось восстановить многие парижские страницы биографии поэта. 30 июля 1952 года Г.Струве написал письмо в Париж Н. С. Гончаровой:

Многоуважаемая Наталия Сергеевна!

Я просил изд-во имени Чехова в Нью-Йорке послать Вам от моего имени экземпляр выпущенного ими под моей редакцией «Неизданного Гумилёва». Как Вы увидите из моей вступительной статьи, этот том включает полученные мною несколько лет тому назад от Б.В.Анрепа различные неизданные произведения покойного Н. С. Гумилёва, в том числе стихи из альбома, обложка к которому была нарисована Вами и в котором были также рисунки Ваши, М. Ф. Ларионова и покойного Стеллецкого17. К сожалению, по соображениям экономии издательство отказалось иллюстрировать издание репродукциями этих рисунков, но у меня есть еще некоторые материалы из архива Гумилёва и может быть мне удастся издать небольшую plaquette18. В таком случае я бы хотел иллюстрировать ее этими репродукциями, на что хотел бы иметь Ваше и М. Ф. Ларионова разрешение. Мне хотелось бы также знать, когда и при каких обстоятельствах возник этот альбом. Большая часть стихов в нем относится ко времени пребывания Н. С. в Париже в 1917 г., но под Вашей обложкой дата «1916» и часть стихов — еще русского периода, 1916 и начала 1917 г. (Гумилёв уехал во Францию в мае 1917 г.). Полагаю, что рисунки Ваши и М. Ф. Ларионова были сделаны еще в Петербурге. За все сведения по этому поводу, которые Вы найдете возможным мне дать, буду Вам чрезвычайно признателен.

Примите уверение в моем искреннем уважении.

Глеб Петрович Струве19.

Ответил на это письмо 22 октября того же года М. Ларионов. Чуть позже он написал еще одно письмо, и эти мемуарные письма Глеб Струве опубликовал в альманахе «Мосты»20. Уже в первом письме Ларионов пояснил, почему Гумилёв задержался в Париже, хотя первоначально направлен он был на Салоникский фронт: «<…> Чтобы его оставить в Париже, я и Наталья Сергеевна познакомили его с полковником Соколовым, который был для русских войск комендантом в Париже. Потом с Альмой Эдуардовной Поляковой (вдовой банкира)21, которая была большой приятельницей генерала Занкевича, заведующего отправкой войск, — и временно задержали Ник. Степ. в Париже. А позднее познакомили его с Анной Марковной Сталь и с Раппом22 — Рапп предложил ему место адъютанта при нем самом (Раппе) <…>». Эта фраза в письме подтверждает ясность памяти Ларионова, что необходимо оговорить в связи с высказываниями тех, кто ставит под сомнение точность его воспоминаний по причинам давности срока и перенесенной им болезни. Заметим, что практически все свидетельства Ларионова подтверждаются документами или другими свидетельствами современников. Поэтому расскажем об упоминавшихся им лицах и проследим, как официально была оформлена остановка Гумилёва в Париже и его дальнейшая воинская служба там.

По архивным материалам удалось установить, что в интересующие нас годы Сергей Александрович Соколов был русским комендантом Парижа, или русским штаб-офицером при военном губернаторе Парижского округа23. В документах указаны его адреса, видимо, домашний и служебные: Hôtel Beaulieu Champs; 16 rue Louis David, Elysées; 15, rue Balzac; 39, rue de l’Arbalète. Так что вполне вероятно, что Соколов оказал протекцию при задержке Гумилёва в Париже. Встречается в военных документах и имя Альмы Поляковой, работавшей в Русской миссии сестрой милосердия. Так, в приказе по русским войскам №137 от 11/24 ноября 1917 года сказано, что «сестра милосердия Альма (Alma) Полякова награждается серебряной медалью с надписью “за усердие”»24.

Но главными действующими лицами, повлиявшими на судьбу Гумилёва в ближайшие полгода, были названные Ларионовым генерал Занкевич и эмигрант Рапп. До сентября 1915 года пост русского военного уполномоченного при Главной французской квартире занимал генерал Я. Г. Жилинский. В сентябре представителем Его Императорского Величества при французской армии стал генерал от инфантерии Ф.Ф.Палицин, занимавший этот пост во время переброски русских Особых бригад во Францию и на Салоникский фронт; через него осуществлялось руководство боевыми действиями, в которых принимали участие русские бригады в 1916 — начале 1917 года. 18 апреля 1917 года из Петрограда в Париж было направлено распоряжение: «Вх. №78, №2775. От генерала Алексеева 5/18-го апреля 1917 г. (адресовано Палицыну). В связи с происходящим в России коренным перемещением Высшего Командования Армии, Временное Правительство предназначило командированию в качестве представителя своего при Французской Главной Квартире генерал-майора Занкевича25. До его прибытия прошу Вас продолжать исполнять Вашу работу. О времени командировки генерала Занкевича Вам будет сообщено. Алексеев 2775»26. В списке русских штаб-офицеров при военном губернаторе Парижа на апрель 1917 года значилось более 100 человек, в том числе находящихся в госпиталях, в отпусках, командированных, офицеров на курсах, в авиационных школах, перешедших в иностранную армию. Постоянный же состав базы включал всего 20 офицеров27.

Помимо глобальной смены высшего руководства, Временное правительство вводило в армии институт военных комиссаров28. В телеграмме Керенского из Петрограда в Париж говорилось: «Полномочия применительно к полномочиям армейских комиссаров действующих армий в России, как они были выработаны, по согласованию Военного Министра с Петроградским Исполнительным Комитетом: Комиссары назначаются для содействия реорганизации армии на демократических началах и революционном духе в соответствии с платформой Петроградского Совета и укрепления боеспособности армии; на комиссаров возлагается борьба с всякими контрреволюционными попытками, содействие установлению в армии революционной дисциплины, разъяснение с этой целью недоразумений, возникающих в военной среде, урегулирование взаимоотношений между солдатами и командным составом, не вмешиваясь в оперативные распоряжения командного состава. Комиссар должен быть осведомлен о подготовке и ходе операций и должен быть во всякое время готов развивать свою деятельность в условиях боевой обстановки, подавая, в случае необходимости, пример самоотверженности личным участием в боевых действиях в решающие моменты. Для осведомления частей о назначении Комиссара объявляется в приказе. Керенский 4817. 60138 Юдин»29.

К сожалению, как показали дальнейшие события, преследуя благие намерения «реорганизации армии на демократических началах», мера эта привела к прямо противоположному результату — окончательному разложению дисциплины в русских войсках, размещенных во Франции, хотя на начальном этапе это было не столь очевидно. Предполагалось рассматривать военного комиссара как посредника между рядовыми солдатами и офицерским составом полков. Возможно, это могло бы помочь, если было бы принято в равной степени обеими сторонами, но реорганизация начала проводиться в крайне неблагоприятное время, после кровопролитных боев в Шампани, где русские бригады понесли ощутимые потери. Однако не наше дело оценивать действия Временного правительства, нам просто показалось важным упомянуть те военные структурные подразделения, работать в которых пришлось нашему герою. Так сложились обстоятельства, что одним из связующих звеньев взаимодействия между размещенными во Франции русскими войсками и располагавшимся в Париже их руководством30 оказался прапорщик Николай Гумилёв, включенный в эту структуру с первого же дня ее официального утверждения Временным правительством. Но формировалась она постепенно, на протяжении мая — июля 1917 года. 16/29 апреля был объявлен приказ №145 военного министра об учреждении в армии комитетов и дисциплинарных судов31, что, как выяснилось позже, привело к полному разброду в войсках.

После длительной переписки между Парижем и Петроградом на должность комиссара был назначен личный друг военного министра Керенского, эмигрант, эсер Рапп. 21 июля была получена телеграмма от Керенского: «Здесь: Вх. 439. 9/21 июля 1917. Из Петрограда. Генералу Занкевичу. На №№ 230, 251, 299, 332. Телеграмма Керенского Занкевичу. Вх. №439. №60138. Отпр. 21 июля 12 ч. 50 м. (Копия — Российскому поверенному в делах для передачи Раппу). Военным Комиссаром при Русских войсках во Франции назначаю Раппа. Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов со своей стороны уполномочивает его же быть комиссаром Исполнительного комитета. 4817 Керенский. 60138 Юдин»32. 23 июля Керенский направляет Раппу представленную выше телеграмму о полномочиях армейского комиссара. Текст телеграмм Керенского о назначении Раппа военным комиссаром и о его полномочиях был объявлен приказом №2933 по русским войскам во Франции от 11/24 июля 1917 года, подписанным Занкевичем. Получив телеграмму от Керенского, еще до объявления приказа по войскам о Раппе, 23 июля Занкевич сообщил в Петроград: «№3552. Анаксагор. Генералу Романовскому. Прапорщик Гумилёв моей властью временно назначен при Военном Комиссаре, ходатайствую это узаконить. Для означенной должности полагал бы достаточным содержание обер-офицера для поручений штата Тылового Управления, утвержденного Военным Советом 18 мая. Номером 489 просил установить содержание Военному Комиссару, на что ответа не имею. Занкевич 841»34. Видно, что все было решено заранее, и в этот же день в канцелярии Занкевича объявлено распоряжение: «Канцелярия Ген. Занкевича. 10/23 июля 1917. №491. г. Париж. Спешно. Подполковнику Пац-Помарнацкому. По приказанию Генерала Занкевича, 5-го Гусарского Александрийского полка Прапорщик Гумилёв, направленный в Салоникские войска, оставляется в распоряжении Представителя Временного Правительства при Французских армиях. Прошу не отказать взять на себя данный вопрос для отдачи в приказе и сообщении Генералу Артамонову и Военному Агенту во Франции. Приложение: Предписание Дежурного Генерала Штаба Петроградского Военного Округа на театре Военных действий от 2-го мая с.г. №2785 и послужной список. Подполковник Бобриков»35. Так как службы представителя Временного правительства Занкевича и военного комиссара Раппа не были подчинены друг другу, последний одновременно направил Керенскому собственное прошение: «Петроград. Военному министру. Прошу назначение мне офицером для поручений прапорщика 5 Александрийского полка Гумилёва, командированного Генеральным штабом в Салоники и оставленного в Париже в распоряжении генерала Занкевича. Рапп»36. Военная судьба поэта на ближайшие несколько месяцев была определена, хотя официальное утверждение на эту должность поступило из Петрограда только в конце августа.

В конце июля Гумилёв приступил к своей службе в качестве офицера для поручений при военном комиссаре Раппе. Первые документы, датированные 23 и 24 июля, в которых упоминается имя поэта, были приведены выше. В его «Послужном списке» о новом назначении записано: «Оставлен в г. Париже, в распоряжении Представителя Временного Правительства Генерала Занкевича и находился в составе управления Военного Комиссара (приказ по русским войскам во Франции №30) — 12/25 июля 1917»37. Если приказ Занкевича о назначении Раппа комиссаром шел под №29, то следующий подписанный Занкевичем приказ касался непосредственно Гумилёва: «Приказ по русским войскам во Франции №30 от 12/25 июля 1917 г. Париж. 5-го Гусарского Александрийского полка прапорщика Гумилёва прикомандировываю в мое распоряжение. Представитель Временного Правительства Генерал-Майор Занкевич»38.

Хотя бюрократическая переписка между различными инстанциями по поводу этого назначения продолжалась вплоть до октября, именно с конца июля 1917 года началась официальная служба Николая Гумилёва во Франции — в должности офицера для поручений при военном комиссаре. В течение полугода Гумилёв ежедневно общался со своим начальником — Евгением Ивановичем Раппом. Поэтому следует попытаться восстановить характер сложившихся между ними взаимоотношений, понять, что могло их объединять или, наоборот, отталкивать друг от друга. Необходимо также ответить на очевидный вопрос: по какой причине именно на Гумилёве, младшем офицере, только что прибывшем во Францию, остановили свой выбор Занкевич и Рапп, скорее всего никогда до этого с ним напрямую не сталкивавшиеся. Ведь в распоряжении Занкевича находились сотни опытных офицеров 1-й и 3-й бригад, оставшихся не у дел, многих из которых Рапп и Занкевич не могли не знать. Кроме того, как раз в июле Занкевич с Раппом надолго выезжали в лагерь Ля Куртин, где были сосредоточены все воевавшие во Франции русские войска. Так что возможностей для выбора у них было предостаточно, но остановили они его именно на Гумилёве, и не столько ввиду ходатайства Альмы Поляковой, сколько потому, что их полностью удовлетворяла его кандидатура. Впоследствии они неоднократно подтверждали свой выбор, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка с начальством в Петрограде, где Гумилёва утвердили отнюдь не сразу.

Ответить на возникшие вопросы помогут собранные нами отрывочные сведения о жизни Е. И. Раппа. До сих пор все комментарии о нем сводились к фразе — «Евгений Иванович Рапп был адвокатом по профессии, старым деятелем революционного движения, принадлежал к эсеровской партии»39. Нигде не сообщались даже даты его жизни. К сожалению, никаких взаимных отзывов друг о друге ни у Гумилёва, ни у Раппа найти не удалось. Но косвенно, по документам, можно судить, что их совместная деятельность устраивала обоих. При работе с архивными документами пришлось убедиться, что взаимоотношения в Русской миссии в Париже особой гармонией не отличались, особенно после октябрьского переворота. Сохранилось множество жалоб солдат и офицеров друг на друга, кляуз, прямых доносов. Особенно «бурная жизнь» кипела вокруг военного агента Игнатьева. Да и между другими ведомствами часто возникали различные прения. Однако нами не было выявлено ни одного документа, в котором негативно отзывались бы друг о друге те, кто в данном случае представляют наибольший интерес, а именно — Занкевич, Рапп и Гумилёв. Естественно, высказываний о Раппе и Занкевиче со стороны подчиненного им Гумилёва быть и не могло, — субординация не позволяла, да и не соответствовало это характеру Гумилёва. Наоборот, отзывов, причем исключительно положительных, которые давали о своем подчиненном оба начальника, в документах обнаружилось немало.

Немногое пока удалось узнать о Раппе, но то, что выяснилось, дает основание предполагать, что между Гумилёвым и Раппом могло возникнуть взаимопонимание, и, несмотря на несхожесть биографий и большую разницу в возрасте, оказалось, что у них было много общих знакомых, в том числе в литературном мире. Прямой поиск упоминаний имени Раппа в Интернете поначалу ничего не дал. Результатами были только ссылки на упомянутые выше публикации. На французских сайтах не удалось найти ни одного упоминания работавшего в Париже военного комиссара Е.Раппа, имя и должность которого обозначены на визитной карточке: Eugène Rapp — Délégué du Ministre de la Guerre Russe. Однако поиск давал множество ссылок на фамилию «Rapp», что предполагало существование его потомков или однофамильцев, до сих пор проживающих во Франции. Как будет показано ниже, предположение это не лишено основания. Однако первую ниточку удалось вытянуть в неожиданном месте. В записной книжке Зинаиды Гиппиус 1908 года обнаружилось много упоминаний о Е. И. Раппе: «5/18 января. Был Бердяев со своими Юдифовнами. <…> Дима <Мережковский> до завтрака пошел на похороны к Щукину. <…> Вернулся с Раппом». Эта запись сопровождается комментарием публикатора А. И. Серкова: «Е. И. Рапп <…> эсер, адвокат, комиссар военного министра при Керенском во Франции, женат на сестре Лидии Юдифовны Евгении». Там же есть еще несколько упоминаний о Раппе: «21 февраля / 5 марта 1908. Бердяев с Юдифовнами и Раппом слетел с автомобиля. Но счастливо еще». «24 февраля / 8 марта 1908. Вечером к Сталю все... Рапп возмущался Бердяевым»40. Дальнейшему поиску помогла недавно вышедшая книга одной из упомянутых Гиппиус «Юдифовных»41. Приведем почерпнутые из нее краткие сведения, касающиеся Раппа и близких ему людей.

Л. Ю. Трушева (1871–1945) родилась 20 августа 1871 года в Харькове. Ее ближайшим другом на протяжении всей жизни оставалась младшая сестра Евгения (1875–1960). Как и многих других выходцев из образованных семей, в юности сестер не обошли стороной модные в те годы народнические идеи. В 1890 году Лидия даже выбрала своим советчиком Льва Толстого и получила от него ответное письмо. В 1890-е годы сестры вышли замуж за потомственных дворян братьев Рапп. Лидия — за Виктора Ивановича (род. 1870), а Евгения — за интересующего нас Евгения Ивановича (1868–1946), выпускника Харьковского университета, присяжного поверенного, имевшего обширную адвокатскую практику. Все они принимали участие в деятельности Харьковского социал-демократического союза, за что в январе 1900 года были арестованы, однако вскоре, благодаря хлопотам матери, всех освободили под залог.

На некоторое время сестры отошли от революционной деятельности. Евгения с мужем Е. И. Раппом в 1900 году летом ездила на Парижскую выставку. В 1901 году сестры жили в Париже вместе, учились в Школе общественных наук, брали уроки живописи и скульптуры. Однако, вернувшись в Россию, они в 1902 году вновь привлекли внимание Харьковского охранного отделения, так как занялись пропагандой среди крестьян Валковского уезда, где находилась их дача Бабаки42. С 1903 года сестры со своими мужьями включились в деятельность Харьковского комитета РСДРП. Скорее всего, членом комитета был Евгений Иванович Рапп, а все остальные домочадцы ему помогали. В Бабаках хранилась корзина со шрифтом для подпольной типографии. Е. И. Рапп был автором статьи «Военный суд над Ростовскими демонстрантами в Таганроге» для «Летучего листка №1 Харьковского комитета РСДРП». Об этом узнала полиция, подпольная типография РСДРП была разгромлена. В ночь на 11 сентября в Бабаках все были арестованы. Второе тюремное заключение оказалось более продолжительным, чем первое, однако вскоре они все-таки были освобождены под залог, а мерой пресечения было избрано выдворение из Харькова в любой город Российской империи по их выбору. Выбор пал на Киев, куда они все прибыли в начале 1904 года. В Киеве Лидия рассталась с Виктором Раппом: Виктор, видимо после жалобы харьковского губернатора, был вновь арестован и заключен в киевскую тюрьму, а Лидия познакомилась с Николаем Бердяевым, недавно вернувшимся из трехлетней ссылки в Вологду начинающим философом. Евгения, по-прежнему жившая с Е. И. Раппом, вспоминала об обстоятельствах этой встречи: «Нас познакомил С. Н. Булгаков. Однажды, когда мы были у него, он сказал: “Непременно познакомлю вас с молодым философом Бердяевым. У него такие же литературные вкусы, как и у вас — Белый, Блок, живопись не передвижников, как я, а ‘avant-garde’ во всех областях...” На банкете в день освобождения крестьян 19 февраля, <…> где речи говорили Булгаков, Шестов, Н<иколай> А<лександрович> и т.д., Булгаков нас познакомил с Н. А., который сделался нашим постоянным гостем». Для Бердяева знакомство с Лидией Юдифовной оказалось очень значимым. Они оставались вместе вплоть до ее смерти в 1945 году, а рядом всегда была Евгения, пережившая и Раппа, и Бердяева.

В своих воспоминаниях Лидия Юдифовна подробно обозначила тот круг литераторов и философов, в котором они с Бердяевым постоянно пребывали после переезда в Петербург. Бердяевы оказались в самом эпицентре русского литературно-художественного и религиозно-философского ренессанса начала ХХ века. Круг их знакомств включал множество хорошо известных имен: Вяч. Иванов, В. Розанов, С. Булгаков, В. Эрн, А. Блок, М. Кузмин, Л. Шестов, А. Ремизов, М. Гершензон, 3. Гиппиус, Д. Мережковский, Андрей Белый, Аделаида и Евгения Герцык, Е. Ю. Кузьмина-Караваева и многие другие. Они стали постоянными посетителями «ивановских сред», участниками кружка «друзей Гафиза», слушателями «Общества ревнителей художественного слова». Перу Бердяева принадлежит статья об «ивановских средах», а сам Вячеслав Иванов в своем сборнике «Соr ardens» (1911) посвятил Бердяеву «Мистический триптих», а его жене стихотворение «Из далей далеких». Об участии в «ивановских» средах сестер Лидии и Евгении упоминал в своих мемуарах, не слишком лицеприятно, Андрей Белый.

Долгое время (по крайней мере, до начала 1910-х годов) в этих кругах вращался и Е. И. Рапп. Однако никакими свидетельствами о его участии в кружках и обществах или хотя бы о его возможном интересе к обсуждавшимся там вопросам мы не располагаем. Точных сведений о его жизненном пути до 1917 года обнаружить пока не удалось. Известно только, что он эмигрировал в Париж еще до начала войны, а его жена (видимо, уже бывшая) Е. Ю. Рапп (фамилию она оставила) с 1914 года постоянно проживала вместе со старшей сестрой в доме Бердяева. И это продолжалось как в Петербурге, так и после высылки из Советской России на «философском пароходе» — в Париже, вплоть до его смерти. Е. Ю. Рапп пережила всех и скончалась 5 ноября 1960 года в Кламаре, под Парижем, оставив воспоминания, которые были переданы в российский архив43 и частично опубликованы.

Так что, вопреки предположениям А. А. Игнатьева, у военного комиссара Е. И. Раппа было вполне реальное, а не придуманное революционное прошлое и насыщенная встречами с разными представителями Серебряного века жизнь. Но отзыв Игнатьева о нем не лишен интереса, в чем-то он оказался прозорлив: «В отличие от большинства царских эмигрантов, ютившихся на левом берегу Сены, наш новоявленный представитель имел свой адвокатский кабинет в самом центре Парижа, по странной случайности напротив мавзолея последнего короля Франции Людовика XVI, считал себя революционером и потому, разумеется, в царское время избегал знакомства со мной. Теперь же встретиться пришлось уже на служебной почве. — Позвольте представиться — комиссар Временного правительства! — заявил густым приятным баском появившийся у меня в канцелярии интеллигент высокого роста с седеющей бородкой. И странным кажется теперь, что при слове “комиссар” мне стало тогда как-то не по себе. Комиссары еще представлялись мне теми эмиссарами, о которых я читал в истории французской революции, — людьми, по первому знаку которых виновных, а иногда и безвинных отправляли на эшафот. Впрочем, Евгений Иванович Рапп, перенявший от французов лишь вежливую и в то же время напыщенную манеру обращения с новыми знакомыми, терял всю свою внешнюю важность, как только переходил в разговоре с французского языка на родной. Грозный комиссар писал какие-то поучительные приказы, но по существу оказался самым благодушным интеллигентом и подбадривал себя лишь никому неведомым своим революционным прошлым и происхождением из военной семьи. “Не забывайте, Алексей Алексеевич, — напоминал он мне не раз, — отец мой тоже ведь был полковник!” “А генералы-то ваши здешние — все настоящие проститутки!” — пожаловался он мне, после того как я заслужил у него доверие своей от них отчужденностью. Столь нелестную оценку нашим старшим войсковым начальникам Рапп вынес в результате всех своих бесплодных попыток примирить наших солдат с обворовывавшими их офицерами, еще меньше меня постигая пропасть, отделявшую солдат от офицеров»44.

В упомянутой выше книге Л.Ю.Бердяевой, в ее дневниках, имя Раппа встретилось еще раз, и это упоминание весьма любопытно. Запись от четверга, 25 октября 1934 года: «Встаю в 6 ч. и еду на обедню в St.-Médard и на исповедь... Вернувшись, застаю у нас Евгения Раппа (бывший муж моей сестры). Странно встречаться раз в полгода с человеком, кот<орый> жил с нами многие годы, с кот<орым> связано так много воспоминаний. А теперь это один из визитеров. Приезжает на своем автомобиле, посидит у мамы с полчаса, поболтает, пошутит и обратно. [Женат на француженке (очень типичной даме), имеет 3 дочерей, богат, социалист, но] по природе настоящий русский помещик...»45

Обратим внимание на поразительное «сцепление судеб». Начнем с приведенного выше первого упоминания Раппа у Зинаиды Гиппиус46. Во-первых, незадолго до этой записи (в декабре 1906 года, в Париже) Гумилёв нанес визит Гиппиус и Мережковскому, красочно описанный им в письме Брюсову от 8 января 1907 года47. Об этом писала Брюсову и сама Гиппиус, а также рассказано в мемуарах присутствовавшего при их встрече Андрея Белого. В том же письме к Брюсову Гумилёв написал о знакомстве у Щукина с поэтом Н. Минским, с которым мы еще встретимся. Именно о похоронах Щукина сообщает Гиппиус в записи о Раппе — И. И. Щукин покончил жизнь самоубийством 4/17 января 1908 года. Осенью 1908 года, вскоре после возвращения из Парижа, Гумилёв начал посещать «башню» Вячеслава Иванова, скорее всего, там узнал о недавно прекратившем свое существование кружке «друзей Гафиза» (напомним о пьесе Гумилёва «Дитя Аллаха»), тогда же вошел в круг знакомых Михаила Кузмина. Как в воспоминаниях о раннем периоде, так и в поздних дневниках Лидии Бердяевой часто мелькает имя Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, будущей матери Марии (1891–1945), с юности хорошо знавшей Николая Гумилёва. Участница первого «Цеха поэтов», созданного Н. Гумилёвым и С. Городецким, имевшая по мужу родственные связи с семьей Гумилёвых; их имения Слепнево и Борисково располагались в Бежецком уезде Тверской губернии недалеко друг от друга, сохранилась даже фотография, на которой она запечатлена вместе с Ахматовой. Наконец, в поздних дневниках Лидии Бердяевой постоянно мелькают знакомые имена, среди которых в первую очередь следует отметить приятеля Гумилёва еще с университетских времен, критика и филолога Константина Мочульского48, опубликовавшего после гибели Гумилёва сборник его стихов «К синей звезде», составленный на основе необнаруженного «Альбома Дюбуше».

Вот несколько фрагментов из этих дневников Л. Бердяевой: «Воскресенье, 17 февраля 1935. К 5 ч. у нас: <…> К.В.Мочульский, монахиня Мария (Скобцова), Г.П.Федотов с женой <…>. Разговоры на всех языках, вплоть до испанского, и на все темы: философия, литература, политика». «Воскресенье, 27 октября 1935. Обедня в St.-Germain. Днем пригласили Е. А. Извольскую, а позже приехал К. В. Мочульский. Обедал с нами. Ни <Бердяев> очень оживился в беседе с ним. Вспоминали жизнь в Питере, Москве, многих писателей. Мочульский очень приятный собеседник, культурный, мягкий. Очень воодушевлен миссионерской деятельностью среди русских. Энтузиазм новообращенного». «Понедельник, 1 июня 1936. Приехал К. В. Мочульский. Пишет книгу о В. Соловьеве. <…> Еще много говорили о прошлом... Вспоминали наше революционное прошлое. К.В.Мочульский с удивлением узнал о том, что и я, и сестра — мы обе участвовали в революционной деятельности и сидели в тюрьме два раза. Ни <Бердяев> рассказал ему о своей рев<олюционной> деятельности, о ссылке в Вологду, об арестах. “Ах, как жаль, что никто из Вас не пишет воспоминанья об этом времени. Для будущих историков и биографов это было бы так важно и нужно!” — воскликнул К<онстантин> В<асильевич>. И я подумала: “Да, это необходимо, и я должна буду этим заняться”». «Воскресенье, 28 июня 1936. К чаю у нас: Л. И. Шестов (усталый, утомленный от грозовой атмосферы), К. В. Мочульский <…>. Оживленная беседа о политике, литературе. К.В.Мочульский только что закончил книгу о В.Соловьеве. Радуется, как ребенок, едет отдыхать в горы». «20 мая 1940. Вчера же собрались у нас Фондаминский, Мочульский, мать Мария. Интересна беседа о цели и смысле событий. Более всех волнуется событиями милый К. В. Мочульский»49. Вполне допустимо предположить, что в этих беседах не раз всплывало имя расстрелянного поэта. А что касается воспоминаний и биографии, то сам Н. Бердяев ее незадолго до смерти написал. Это — «Самопознание. (Опыт философской автобиографии)». У книги есть посвящение — другу и бывшей супруге военного комиссара: «Посвящаю эту книгу моему лучшему другу Евгении Рапп».

Можно предположить, что после всех пертурбаций бывший военный комиссар Евгений Иванович Рапп решил отойти от дел, от политики и ушел в семейную жизнь. Хотелось бы надеяться, что живы его потомки, у которых когда-нибудь вдруг обнаружатся свидетельства, относящиеся к его бурному революционному прошлому в Париже 1917 года. По крайней мере, какие-либо фотографии или иные документы, в которых отразилась его совместная работа с приданным ему в помощь офицером для поручений Гумилёвым50. Понять отхождение Раппа от политики несложно. Но, как видно, связей с семьей Бердяева он не прерывал. А в бытность свою комиссаром у него было о чем побеседовать с поэтом помимо текущих политических событий, было что вспомнить. Как-никак, почти полгода они большую часть суток проводили вместе, и такие беседы не могли не сблизить их. Жаль, что Рапп не оставил никаких воспоминаний, по крайней мере в обширных именных указателях зарубежной эмигрантской периодики найти его имя пока не удалось. А быть может — все-таки что-то оставил? Напомним, что умер Е. И. Рапп в 1946 году51.

Вернемся к первым парижским дням Гумилёва, когда он еще не был представлен ни Занкевичу, ни Раппу, а подумывал об отправке на Салоникский фронт. Согласимся с тем, что именно Ларионов, через посредничество полковника Соколова, впервые свел Гумилёва с Занкевичем. Однако представляется, что главной причиной задержки Гумилёва в Париже был не только «блат», как сказали бы теперь, но и то, что Занкевич и Рапп быстро поняли: служба Гумилёва, младшего офицера и бывшего кавалериста, в Париже будет более полезна и эффективна, чем его отправка на Салоникский фронт в пехоту, и Занкевич сразу же принял решение оставить Гумилёва в Париже при Раппе. Но, во-первых, до второй половины июля приказ о назначении Раппа военным комиссаром из Петрограда не поступил, а во-вторых, большую часть июля Занкевич и Рапп провели в разъездах — в это время начались волнения среди русских солдат, размещенных в лагере Ля Куртин, и вскоре в этих поездках принял участие и Гумилёв. Нынешний наш рассказ будет касаться не столько воинской службы поэта, сколько его неслужебных дел, в первую очередь связанных со встречами с художниками Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым. Из сказанного выше следует, что от момента прибытия Гумилёва в Париж до его назначения прошло более трех недель, в течение которых он был, практически, предоставлен сам себе и мог «бездельничать», видимо, в первые же дни получив от Занкевича устное распоряжение оставаться пока в Париже. Этот факт позволяет отнести большинство встреч с поэтом, о которых вспоминает Ларионов, именно к этому периоду. В дальнейшем, как следует из документов, рабочие обязанности поглотили почти все его свободное время, вплоть до того, что ему приходилось часто и надолго покидать Париж по делам службы.

Во время своей двухнедельной остановки в Лондоне Гумилёв озаботился получить ряд рекомендательных писем, обращенных к итальянским писателям и сохранившихся в его записной книжке. Все они предполагали его отправку в Салоники через Италию и поэтому оказались невостребованными. Почти несомненно то, что посетить Гончарову, Ларионова и Стеллецкого рекомендовал ему Борис Анреп, который был знаком с художниками еще до начала Первой мировой войны, причем Д.Стеллецкий был тем, кто сделал Анрепа художником — еще в 1906 году52. 17 февраля 1952 года Анреп писал Глебу Струве: «В 1914 г. Гончарова и Ларионов устраивали выставку в Париже, у меня сохранился каталог этой выставки, который Вам перешлю, если это может Вас интересовать. Вернулись ли они во время войны 1914–1918 в Россию, я не знаю, выставка их имела место в Galerie Paul Guillaume, 6 Rue de Miromesnil, от 17 июня до 30 июня 1914. Сообщаю Вам адрес Ларионова в Париже, не знаю, живет ли она <Гончарова> под своей фамилией или же под фамилией Ларионова. Адрес взят из телефонной книжки и подтвержден Г-жой <Верой> Поповой: M. LARIONOW. 16, Rue J.-Callot, 6e arr. Paris. Tel. ODÉON 55 66. С Ларионовым был в прошлом году удар, после которого он не совсем оправился. Думаю самое лучшее написать Нат<алье> Ник<олаевне>53 с просьбой вспомнить все обстоятельства их встречи с Гумилёвым»54.

Хотя Гумилёв мог встречаться с Гончаровой и Ларионовым в Петербурге до войны, но лично знакомы они не были. Впрочем, однажды, в 1911 году, пути их пересеклись на страницах «Синего журнала», где были рядом помещены репродукции привезенных Гумилёвым из Африки картин абиссинских художников и работы с выставки «Союза молодежи», активными участниками которого были Гончарова и Ларионов. Редакционное уведомление гласило: «Только что вернувшийся из путешествия по Абиссинии молодой поэт Н. Гумилёв привез редкую коллекцию картин абиссинских художников и предоставил последнюю нам, для воспроизведения на страницах “Синего Журнала”. Содержание картин приведено ниже. Интересно сопоставить их с помещаемыми в этом номере снимками с картин открывшейся в Петербурге выставки “союза молодежи”. Право, по замыслу и по технике рисунка африканцы не только не уступают русским художникам-модерн, но даже превосходят их во многих отношениях. Впрочем, предоставляем читателям сделать должное заключение»55. В журнале воспроизведены картины русских «художников-модерн» Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Вряд ли об этом вспомнилось в 1917 году, но свидетельством парижского знакомства стал подаренный Н. Гончаровой замечательный «охранный» рисунок «Христос» с дарственной надписью: «Николаю Степановичу Гумилёву на память о нашей первой встрече в Париже. Береги Вас Бог, как садовник розовый куст в саду. Н. Гончарова»56. Их первая встреча состоялась, видимо, не позже 2-3 июля 1917 года. К сожалению, портретные зарисовки Гумилёва работы Н. Гончаровой в ГТГ не обнаружены, однако известен ее альбом с четырьмя портретами Гумилёва, хранящийся в лондонском Музее Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum)57.

Можно предположить, что уже во время первой встречи между поэтом и художниками установились теплые и близкие отношения, чуть позже в этом признался сам Гумилёв в письме домой, Ахматовой. Одной из причин могло стать сходство того, как и где Гумилёв и Ларионов начинали участие в боевых действиях, что в условиях продолжавшейся войны не могло их не сблизить. Скорее всего, Гумилёв представился художникам не только как поэт, но и как прапорщик, направляющийся на Салоникский фронт, наверное поведав свою краткую военную биографию. Жест вполне естественный в условиях военного времени, лишенный какого бы то ни было бахвальства, и его рассказ не мог не «зацепить» Михаила Ларионова, не напомнить о недавних страницах собственной жизни. О них мы можем судить по найденной в архиве его краткой автобиографии, составленной в начале 1920-х годов, в которой, между прочим, обнаружились и другие «пересечения» судеб поэта и художника. Вот несколько выписок из нее: «Приехал в Париж <в> 1906 году вместе с Сергеем Дягилевым и участвовал в выставке ретроспективной русского искусства, которая была отделом Осеннего Салона в Grand Pal<ais>. В октябре же этого года покинул Францию. Снова вернулся в Париж в мае месяце 1914 года вместе с Ballets Russes Дягилева, дававшим спектакли в Опера. Жил в Hôtel Helder, rue Helder. После отъезда балета в Лондон остался в Париже и переехал на июнь и часть июля на 65 Bd. Arago 65. <…> 1-го августа уехал через Париж, Швейцарию, Италию, Грецию и Турцию в Россию, Одессу и Москву. Оттуда немедля, в конце сентября, на русский фронт в армию, которая находилась под командой генерала Ренненкампфа в Восточной Пруссии.

Был контужен в октябре 1914. Получил воспаление почек. Пробыл в госпитале до 4 января 1915 г. Был реформирован <т.е. демобилизован> 5 янв. 1915 года. 15 июня 1915 года покинул Москву. Через Швецию, Англию, прибыл в Париж и затем в Швейцарию для работы снова в Русском балете. Выехал из Швейцарии в Париж в конце декабря и участвовал в спектакле, данном в Опера в пользу армии <…> 9.12.1915. Остался жить в Париже, сначала Hфtel Castille, rue Cambon и с января 1916 г. на rue Tournefort. Затем, с июня месяца 1916, как артист декоратор, вместе с балетом путешествовал по Испании и Италии. 4-го апреля 1917 года вернулся во Францию. С тех пор, в августе 1922 г. ездил в Германию и три раза был в Лондоне Англия»58.

Они могли встретиться еще в 1906 году на «Русской художественной выставке в Париже», устроенной С. П. Дягилевым в «Осеннем салоне» в Grand Palais. Из переписки Гумилёва с Брюсовым известно о посещении Гумилёвым этой выставки, о предложении Брюсова написать заметки о выставленных там работах и об отказе Гумилёва сделать это ввиду собственной некомпетентности: «Простите меня за этот отказ, но мне казалось лучше отказаться, чем брать работу, не соответствующую моим силам»59. Однако значительно важнее упоминание в автобиографии Ларионова его участия в боевых действиях в Восточной Пруссии в составе 1-й Армии, которой командовал генерал П. К. Ренненкампф. То есть Ларионов начал войну в составе той же армии, в то же время и в тех же краях, где получил свое боевое крещение Николай Гумилёв. Это подтверждается и другими документами, в частности «Удостоверением», выданным Ларионову в госпитале Московской Иверской Общины Красного Креста, и «Эвакуационным билетом №82»60. Согласно этим документам, Михаил Ларионов поступил в армию прапорщиком 210-го Бронницкого пехотного полка, был контужен, поступил в госпиталь, пролежал там почти три месяца и 5 января 1915 года «на основании ст.6 п.15 приказа по Военному Ведомству от 17 августа 1907 г. за №436 признан к несению военной службы неспособным». Отметим также, что в то время, когда Гумилёв познакомился с Ларионовым, в Париж часто приходили письма от его брата Ивана, находившегося в немецком плену61, и вряд ли Ларионов не рассказал об этом Гумилёву. Возможно, как воспоминания о собственных мытарствах, так и мысли о судьбе брата подтолкнули Ларионова к началу хлопот об оставлении Гумилёва в Париже, к чему сам поэт был уже морально подготовлен62.

Первый Парижский адрес, где остановился Гумилёв не позже 1 июля 1917 года, — улица Галилея (rue Galilée), дом №54, в одноименном отеле, по соседству с Елисейскими Полями, рядом с Триумфальной аркой. В этом районе Парижа располагалась большая часть русских военных служб, здесь же, в окрестных улочках, обитал почти весь их персонал. Неподалеку, в отеле «Castille»63 на rue Cambon, 33, жили в это время Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, который вспоминал: «Н. С. был знаком близко с Честертоном и с группой английских писателей этого времени, а в Париже дружил с Вильдраком64. Жил он, Н.С, на rue Galilée, в отеле того же имени. А последний раз в Hôtel Castille на rue Cambon, где в то время и я жил. Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается. Одно время он поселился внизу в сквере, под станцией метро Passy, у некоего г. Цитрона65. Вообще он был непоседой — Париж знал хорошо и отличался удивительным умением ориентироваться. Половина наших разговоров проходила об Анненском и о Жерар де Нервале. Имел странность в Тюильри садиться на бронзового льва, который одиноко скрыт в зелени в конце сада почти у Лувра».

Среди знакомых Гумилёва Ларионов называет адвоката Александра Цитрона и поэта Шарля Вильдрака. Владевший художественной галереей на левом берегу в Париже, Вильдрак был другом и корреспондентом Роджера Фрая, с которым Гумилёв познакомился в Лондоне. Гумилёв внес в записную книжку парижский адрес Роз Вильдрак, жены поэта, которая распоряжалась галереей, пока ее муж находился на фронте: «M-me Vildrac / 12 ou 10 rue de Seine». С именем Цитрона мы еще встретимся, и неоднократно.

Мемуарные письма Ларионова к Струве остаются единственным достоверным свидетельством повседневной, не связанной с военной службой жизни поэта в Париже. Там же Ларионов вспоминает и серию альбомов, куда Гумилёв записывал свои стихи: «В начале лета 1917 г. мы были в Париже. Альбом Николая Степановича, помеченный 1916 г., был начат им в Петербурге, но только начат — все, что там переписанного и заново написанного, относится к 1917 году66. Мы с Николаем Степановичем видались каждый день почти до его отъезда в Лондон. <…> Подобный альбом им был переписан и подарен Елене Карловне Дюбуше67 (дочь известного хирурга), в замужестве мадам Ловель (теперь американка). В начале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый “Под голубой звездой” — название создалось следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tuileries68. Вы Париж знаете, помните, недалеко от арки Carrousel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи стояла статуя голой женщины — с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал: “Вот отсюда”. — “Почему”, — спросил я — “ведь это не самая интересная сторона”. — Он поднял руку и указал мне на звезду, которая, с этого места, как раз приходилась в центре овала переплетенных рук. — “Но это не имеет отношения к скульптуре”. — “Да! но ко всему, что я пишу сейчас в Париже ‘под голубой звездой’”. Как образовалось “К голубой звезде”, мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента... потом осталось так, но означает то же стремление — к голубой звезде — настоящей. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда, самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе и к своему чувству».

Здесь Ларионов вспоминает главное парижское увлечение Гумилёва. Судя по всему, он познакомился с Еленой Карловной Дюбуше69 в первые же дни пребывания в городе. Это был — «служебный роман». Как следует из архивных документов, Е. К. Дюбуше работала в Русской военной миссии, одно время — переписчицей, позже — секретарем при санитарном отделении. Ее служба там началась до появления Гумилёва в Париже и продолжилась после его отъезда в Лондон в январе 1918 года. Так как до сих пор одним из «темных мест» в поисках наследия Гумилёва остается судьба «Альбома Дюбуше», подаренного поэтом на память своей возлюбленной, для возможных дальнейших изысканий расскажем все, что известно о его владелице. Пока не утрачивается надежда, что альбом этот до сих пор жив и ждет своего исследователя. Наиболее полно о семье Е. К. Дюбуше рассказал внук знаменитого биохимика, академика А. Н. Баха (1857–1946) И. С. Балаховский: «<…> Свои лучшие годы Алексей Николаевич Бах провел в эмиграции. <…> Самым близким другом был французский хирург Шарль Дюбуше, которому, как пишет сам Алексей Николаевич, он обязан жизнью — только благодаря моральной (а также материальной) поддержке удалось выжить в эмиграции. Его фотография с подписью всегда висела на стене, я помню ее с раннего детства. Дюбуше почти всю жизнь прожил во Франции, но был американским гражданином и в автобиографии Алексей Николаевич называет его Чарльзом. Однако в семейных разговорах его всегда называли на французский манер Шарлем. Еще будучи студентом Сорбонны, он познакомился со студенткой из Одессы Людмилой Орловой и женился на ней в 1891 году. Людмила, не знаю уж по какой причине, не стала врачом, а была, как вспоминала моя мама, “профессиональной и убежденной” медицинской сестрой, т.е. ставила во главу угла непосредственную помощь людям и уход за больными. Она действительно очень многим помогла. Шарль Дюбуше был потомком первых эмигрантов, прибывших в Америку, если не ошибаюсь, в 16 веке на корабле “Mayflower”, куски которого, как реликвии, хранились потомками. Отец Шарля тоже жил в Париже, он был известным дантистом, одним из первых, кто занялся протезированием, и стал известен широкой публике, когда после пожара в Парижской опере идентифицировал трупы по изготовленным им зубным протезам.

Став врачом, Шарль уехал в Россию, но, чтобы заниматься медицинской практикой, надо было получить российский диплом. В то время Финляндия входила в состав Российской империи, там можно было сдавать экзамены на немецком языке, чем он и воспользовался. Дюбуше поселились в Одессе, где брат Людмилы занимал высокое положение в городской управе. Шарль занялся частной медицинской практикой, посещение его кабинета даже описано Валентином Катаевым в каком-то рассказе70. Жизнь в России не сложилась — были нарушены какие-то медицинские правила, в 1905 году у него оказался револьвер, на который не было разрешения (а каждый американец, даже с Восточного побережья, считал “естественным” иметь огнестрельное оружие). <…> Так или иначе, он вернулся в Париж, где стал одним из лучших хирургов своего времени. Он лечил многих русских эмигрантов, в том числе и родственников В.И.Ленина. Во время Второй мировой войны уехал в Америку.

Дочь Шарля и Людмилы — Елена Дюбуше, — была журналисткой, дружила со старшей сестрой моей мамы — Лидией Алексеевной. Я ее немного помню, так как в 1934 или 1935 г. она приезжала в Москву. Во время войны, в 1917 г. ею был увлечен Николай Гумилёв, который в это время оказался в Париже, он записал в ее альбом цикл стихов “Синяя звезда”. Эти стихи в виде отдельной книги вышли в Берлине уже после трагической смерти поэта, видимо, их издала сама Елена или кто-то из ее друзей. Они действительно очень отличаются от других стихов нашего выдающегося поэта, в первую очередь — личным характером — ведь сам Гумилёв не готовил их к публикации. В собрании сочинений поэта указано, что они “из альбома Е. К. Дюбуше”. Это, конечно, недоразумение, происхождение которого понятно — хотя Карл и есть формально перевод имени Чарльз на немецкий или польский язык, но все же это другое имя — никто ведь не называет Карлом ни Чарльза Диккенса, ни Шарля Де Голля <…>»71.

Никакого недоразумения нет: в парижских военных документах она именуется именно как — Елена Карловна Дю-Буше. Ее приезд в Советский Союз в 1930-е годы подтверждают воспоминания Э.Г.Герштейн, постоянно общавшейся с Анной Ахматовой и Львом Гумилёвым (Ахматова в описываемое время жила в семье Н.Н.Пунина, в Фонтанном доме): «Когда в Ленинград приехала из Америки “Синяя звезда” Гумилёва, она позвонила Ахматовой, но не застала ее дома. Она просила передать Анне Андреевне, что просит встречи с ней. Никто из Пуниных не сказал об этом Ахматовой ни слова. Так она и не встретилась с женщиной, внушившей Гумилёву его великую любовь. Анна Андреевна рассказывала об этом несостоявшемся свиданье почти со слезами на глазах»72.

В другом письме к Струве Ларионов сообщил подробности парижского увлечения Гумилёва: «Стихотворения “К синей звезде”, безусловно, относятся к Елене Карловне Дюбуше, за которой Николай Степанович ухаживал — и это было известно. Насколько он сильно ею увлекался? Не знаю, думаю, ему нужно было — он всегда склонен был увлекаться. Это его вдохновляло. Насколько мне кажется, у него еще, в это время, был другой предмет увлечения. Но Елена Карловна, чужая невеста, это осложняло его чувства… Это ему давало новые ощущения, переживания, положения для его творчества, открывало для его поэзии новые психологические моменты. “Синяя звезда” (Елена Карловна) была именно далекой и холодной (для него) звездой. “Под Голубой звездой” — это то, что он проектировал и как хотел назвать (как говорил, неоднократно, мне и Наталье Сергеевне) сборник стихов, посвященных парижскому пребыванию и написанных в Париже. Возможно, позднее эти чувства были пересилены другими чувствами, которые остались и вылились “К Синей Звезде”? “Под голубой звездой” звучит как место, в котором, где совершались известные происшествия и вещи. “К Синей Звезде” — там главным образом относящееся к ней (к Елене Карловне). Есть вещи, написанные раньше и включенные туда же, т.е. все, что даже косвенно касалось ее».

Здесь Ларионов точно подметил творческую особенность Гумилёва: писать стихи его неуклонно вдохновляло чувство «неразделенной любви». Именно поэтому самый обширный свод любовных стихотворений 1905–1909 годов посвящен, в основном, Анне Горенко. Как и для многих поэтов, по лирике Гумилёва можно составить его «донжуанский список», приводить который мы здесь не станем. В Париже он тоже столкнулся с «безответной любовью», благодаря чему возник замечательный лирический цикл из 34 стихотворений «К синей звезде», из которого 10 стихотворений, в переработанном виде, Гумилёв год спустя включил в сборник «Костер». Эти 10 и еще 17 стихотворений были записаны в оставленный Б. Анрепу «Парижский альбом», а 7 стихотворений попали только в «Альбом Дюбуше». Одно из них посвящено самому альбому, возможно, до сих пор хранящемуся в семье парижской возлюбленной:

Мой альбом, где страсть сквозит без меры

В каждой мной отточенной строфе,

Дивным покровительством Венеры

Спасся он от ауто-да-фе.

И потом — да славится наука! —

Будет в библиотеке стоять

Вашего расчетливого внука

В год две тысячи и двадцать пять.

Но американец длинноносый

Променяет Фриско на Тамбов,

Сердцем вспомнив русские березы,

Звон малиновый колоколов.

Гостем явит он себя достойным

И, узнав, что был такой поэт

Мой (и Ваш) альбом с письмом пристойным

Он отправит в университет.

Мой биограф будет очень счастлив,

Будет удивляться два часа,

Как осел, перед которым в ясли

Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,

Фолиант почтенной толщины:

«О любви несчастной Гумилёва

В год четвертый мировой войны».

И когда тогдашние Лигейи,

С взорами, где ангелы живут,

Со щеками лепестка свежее,

Прочитают сей почтенный труд,

Каждая подумает уныло,

Легкого презренья не тая:

— Я б американца не любила,

А любила бы поэта я73.

Время для обнаружения альбома еще есть, Гумилёв назвал 2025 год… По словам Ларионова, в последний раз они встретились в апреле 1918 года, когда Гумилёв плыл на пароходе из Лондона в Мурманск, с короткой остановкой в Гавре. Возможно, «Альбом Дюбуше» был помечен 1918 годом — именно эта дата отразилась в названии книги, выпущенной издательством «Петрополис» в 1923 году при активном участии Константина Мочульского: «К синей звезде. Неизданные стихи 1918 г.»74. Выйдя замуж за американца Лоуэлла (Ларионов называет его «Ловель»), Елена Дюбуше навсегда вошла в историю русской поэзии как адресат гумилёвской «Танки»:

Вот девушка с газельими глазами

Выходит замуж за американца.

Зачем Колумб Америку открыл?!75

Несмотря на то, что это трехстишие не вошло в цикл «К синей звезде»76, «газельи глаза» героини рассказа Эдгара По «Лигейя» неоднократно упоминаются в стихах альбома, подаренного Елене Дюбуше77.

Ларионов рассказал и об ином парижском увлечении Гумилёва — желании увидеть свои пьесы «Гондла» и «Отравленная туника» (названная для балетного либретто «Феодора») в поставленных Дягилевым балетах, с оформлением Гончаровой и Ларионова. Как он писал Струве, замыслы эти остались нереализованными по не зависящим от поэта обстоятельствам: «Теперь относительно “Гондлы” и “Феодоры”. “Гондла”, как пьеса, был написан ранее, и я и Наталья Сергеевна никакого участия в этом не принимали; но в том же 1917 году Гумилёв, которому очень хотелось задержаться в Париже, желал так или иначе соединиться с Русским балетом (его командировка была на Балканы). <…> “Гондла” и “Феодора” предполагались в начале как либретто для балетов. Так как я и Наталия Сергеевна работали в балете русском С. П. Дягилева, то это было задумано совместно нами и Николаем Степановичем. <…> Затем попросили Сергея Павловича Дягилева — заказать ему что-либо (как либретто) для балета. Дягилев сказал, чтобы тему мы сами нашли. Надо было скоро. Сергей Павлович уехал в скорости в Венецию. Все полтора месяца, пока балет был в Париже, мы брали Ник. Степ. каждый вечер с собой в театр Шатле <Châtelet>, где давались русские спектакли. Тогда Ник. Степ. и предложил для моей постановки Гондлу, а для Наталии Сергеевны новую вещь — Феодору, из византийской жизни. Музыка предполагалась <для> первой вещи лорда Бернерса78, а второй — Респиги79. Либретто балетное требует специальной обработки — благодаря этому нам нужно было часто встречаться и вместе работать. У Ник. Степ. не было никакого в этом отношении опыта. Гондла давал богатый материал, но перевести его в действенное только состояние — уравновесить отдельные, но разнообразные, моменты — найти этим моментам форму танцевальную — между различными моментами найти равновесие — и их развитие, только, движениями мужскими и женскими — где слова не было — а все давалось выражением (экспрессией) тела человеческого — для Н. С. было трудно сразу. Он всю свою жизнь до этого работал главным образом над словом. Время шло, Дягилев уехал в Венецию. У нас ничего еще не было готово. Решили, что с самого начала надо думать о главном назначении пьесы, т.е. о балетном ее назначении, и приступили к “Феодоре” для Гончаровой. Через несколько дней Н. С. позвал к себе. Он тогда жил недалеко от Étoile, на rue Galilée, в отеле того же имени, и прочел первый вариант “Отравленной туники”. Гондлу мы на время оставили. Так прошло еще больше месяца. Многое изменилось. Дягилев уехал с труппой в Испанию — и там у него не пошло сразу, как он ожидал, с деньгами. Для меня и Наталии Сергеевны вышла задержка. У Ник. Степ. также прекратилось жалованье, так как прекратилась и должность. Он выхлопотал себе командировку в Лондон, где еще оставались временно некоторые учреждения, предназначенные для ликвидации русских военных заказов, сделанных в Англии. Через некоторое время Ник. Степ. должен был уехать в Лондон, где он, как и в первый приезд (когда ехал из России), прожил до самого своего обратного отъезда».

Можно предположить, как возник у Гумилёва замысел либретто «Феодоры» и, соответственно, пьесы «Отравленная туника». Никаких следов такого сюжета у Гумилёва до отъезда из России не было, но существовал некий план, возможно, с ранними набросками «трагедии в пяти актах» из времен завоевания Мексики Кортесом. Как писал Гумилёв Ларисе Рейснер 22 января 1917 года, делясь с ней впечатлениями от прочтения книги Прескотта «Завоевание Мексики», «какая это удивительная книга. Она вся составлена на основаньи писаний старинных летописцев, частью сподвижников Кортеца <sic!>, да и сам Прескотт недалеко ушел от них в милой наивности стиля и мыслей. Эта книга подействовала на меня, как допинг на лошадь <…>. Жаль только, что приходится менять план пьесы, Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел. Но план вздор, пьеса все-таки будет, и я не знаю, почему Вы решили, что она будет миниатюрой, она, трагедия в пяти актах, синтез Шекспира и Расина! <…> Кроме того, пример Кортеса меня взволновал и я начал сильно подумывать о Персии. <…> Вот хотел прислать Вам первую сцену Трагедии и не хватило места»80.

Конечно, в этом письме любопытно «предвидение» поэта относительно возможности попасть в Персию, которая ровно через год чуть было не осуществилась, но в контексте обсуждаемого нами вопроса о постановке пьес хочется обратить внимание на фразу Гумилёва о «трагедии в пяти актах». Пьеса о завоевании Мексики для Ларисы Рейснер81 так и не была написана. Однако следующей пьесой Гумилёва, к которой он приступил сразу же как попал в Париж, была именно «трагедия в пяти действиях» — «Отравленная туника»82. Возможно, замысел претерпел изменение из-за «невежества относительно мексиканских дел», но другой причиной могло оказаться более близкое знакомство Гумилёва с творчеством Гончаровой в первые же дни пребывания в Париже. Вспомним рисунок, подаренный Гумилёву при первой встрече — «Христос». Летом 1917 года мастерская Гончаровой была заполнена эскизами оформления заказанного Дягилевым балета «Литургия», либретто которого составляли картины из жизни Христа. Замысел Дягилева первоначально предполагал постановку балета собственно в церкви, в реальном интерьере. От этих планов пришлось отказаться, и предложенное Гончаровой оформление имело целью воссоздать интерьер византийского храма; подобные храмы Гумилёв неоднократно посещал как в самом Константинополе, так и во время своего итальянского путешествия в Равенне в 1912 году. Кроме того, в отличие от Мексики, Византия была темой гораздо более знакомой Гумилёву: в его стихах появлялись и создательница «Алексиады» Анна Комнина («Анна Комнена»), и святой Пантелеймон («Видение»), и император Юстиниан («Болонья»). Юстиниан, его жена императрица Феодора, их дочь Зоя, арабский поэт Имр и бросившийся с лесов Святой Софии Царь Трапезондский стали героями византийской пьесы Гумилёва. Несомненно, что многие эскизы Гончаровой для «Литургии» могли получить вторую жизнь при оформлении «Феодоры». Гумилёв настолько увлекся своим византийским сюжетом, что продолжил работу над «Феодорой» и над пьесой «Отравленная туника» и после того, как покинул Париж. Об этом он писал Ларионову из Лондона, где, кроме того, составил подробные сценические указания «для господ постановщиков», которые сохранились в бумагах Анрепа и были опубликованы Струве83.

Другим источником вдохновения для написания либретто могли послужить упомянутые Ларионовым ежевечерние посещения театра Шатле. Дягилевские сезоны в Париже, после некоторого перерыва, в мае 1917 года возобновились. Главным балетмейстером в это время стал Леонид Мясин, который чувствовал себя все более уверенно в качестве хореографа — поставленные им спектакли были насыщены новаторским духом и прекрасно приняты публикой. В 1950-е годы Гончарова писала в воспоминаниях о Дягилеве: «Это было самое главное, то, что он обладал чувством “серьезного” и имел жажду его реализовывать. Чудесна заразительность этого чувства “серьезного” и жажды его реализовать. Оно осталось почти во всех его сотрудниках. Или, быть может, Дягилев редко ошибался в выборе. Нижинская, Мясин, изумительный легкостью своего творчества Баланчин полны этого чувства ответственности, прежде всего, перед собой»84.

Мясин последовательно поставил симфоническую картину Игоря Стравинского «Фейерверк» (премьера 9 апреля в Риме); балет «Женщины в хорошем настроении» на музыку Доменико Скарлатти (премьера 12 апреля в Риме); балет «Русские сказки» на музыку Александра Лядова с декорациями Гончаровой и Ларионова (премьера 11 мая в Париже, в театре Шатле); и чрезвычайно скандальный «Парад» (премьера 18 мая в Париже, в театре Шатле). Последняя постановка была создана исключительно французскими артистическими силами и представлена Гийомом Аполлинером в театральной программе следующим образом: «Это сценическая поэма, которую новатор музыкант Эрик Сати переложил в изумительно экспрессивную музыку, такую отчетливую и простую, что в ней нельзя не узнать чудесно прозрачного духа самой Франции. Художник-кубист Пикассо и самый смелый из хореографов, Леонид Мясин, выявили его, в первый раз осуществив этот союз живописи и танца, пластики и мимики»85. Любопытно, что именно в связи с балетом «Парад» впервые было употреблено слово «сюрреализм». В программе спектакля Гийом Аполлинер описал его как «своего рода сюрреализм» (une sorte de surréalisme86), обозначив таким образом новое культурное течение. Данное Ларионовым в его прозаических набросках описание постановки балета вполне соответствует этому определению: Ларионов замечал, что использование кубистического метода привело Пикассо «в театре (в том же Русск<ом> балете Дягилева), в его “Параде” к очень сложному буябессу87: на первом плане крупной пуантелью (в духе Сейра88) группа зрителей (она позднее не делалась). Затем, менаджеры (2), несущие на себе небоскребы (которые изображены и на кулисах), с многими окнами и с флажками наверху, напоминающие продавцов уличных лимонадов во времена французской директории и Наполеона I <...> Затем Китаец, вроде Гончаровск<ой> Морской царевны из “Садко”. И акробат с голубой татуировкой австралийских островитян — просто девушка в короткой юбке»89.

Балетный сезон 1917 года, начавшийся в марте в Риме, в мае был продолжен в Париже, в театре Шатле, и завершился там уже в августе. По окончании сезона в сентябре труппа уехала гастролировать в Южную Америку (без Дягилева и Мясина), затем, уже в полном составе, побывала в Португалии, но гастроли там пришлось прервать из-за начавшихся беспорядков. Обострившаяся политическая ситуация в Европе сделала невозможным возвращение «Русских балетов» во Францию, поэтому в 1918 году парижский сезон не состоялся.

Пока не удалось разыскать театральную программку летнего сезона 1917 года, но в отделе графики ГТГ обнаружилась майская афиша театра Шатле90, отражающая репертуар «Русских балетов» Дягилева лета 1917 года: «Русские сказки», «Женщины в хорошем настроении», «Парад»; «Полуночное солнце» (на музыку Николая Римского-Корсакова), «Фейерверк», «Жар-птица» и «Петрушка» (Игорь Стравинский), «Сильфиды» (на музыку Фредерика Шопена) и «Половецкие пляски» (из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина). Гумилёв мог вполне посетить все эти представления, особенно в те три недели, когда еще не состоялось его назначение на должность.

Вероятно, именно в театре Шатле Гумилёв мог познакомиться с автором либретто «Парада» Жаном Кокто и, осмелимся предположить, — с Пабло Пикассо, который тогда же влюбился в танцевавшую в «Параде» русскую балерину Ольгу Хохлову, вскоре ставшую его женой91. Это предположение подтверждает сохраненный Гумилёвым портрет Пикассо. Рисунок пером не подписан, но, скорее всего, выполнен Жаном Кокто92. К портрету приложена записка Струве, поясняющая его происхождение: «Этот рисунок Cocteau, изображающий Picasso и сделанный в Риме, был получен Н. С. Гумилёвым в Париже в 1917 г. Он сохранился вместе с некоторыми плохими и малоинтересными рисунками самого [?] Гумилёва и М. Ф. Ларионова и был прислан мне его вдовой, кот. считала, что это копия, сделанная самим Гумилёвым. Хотя портрет и нарисован на вырванном из тетради листке бумаги, для меня было несомненно, что это тоже оригинал, либо присланный самому Гумилёву, либо предназначавшийся для кого-то и оставленный Гумилёвым у себя. Поэтому я сохранил его вместе с другими гумилёвскими материалами и считаю его ценным, как рисунок Cocteau».

Можно предположить, что в связи с балетом «Парад» и при посредничестве Ларионова состоялось знакомство Гумилёва и с Гийомом Аполлинером93. Ларионов был знаком с ним еще до войны, со времен упоминавшейся выше их совместной с Гончаровой выставки в галерее Поля Гийома. В 1936 году он запишет: «Аполлинер был большой эрудит»94. В записной книжке Гумилёва упоминается постановка его пьесы в парижском театре, которую он, по-видимому, посетил: «Pièce de Guillaume Apollinaire aujourd’hui à 4 heures et demie / au Théâtre Renée Maubel / rue de l’Orient, dans la rue Lepic, / métro: place Blanche / ou nord-sud: Lamarck» («Пьеса Гийома Аполлинера сегодня в половине пятого дня / Театр Renйe Maubel <театр на Монмартре> / <далее — адрес:> улица Ориент, по улице Лепик, / станция метро: площадь Бланш / или к северу и югу от улицы Ламарк»). Очевидно, что запись эта сделана в первые дни пребывания Гумилёва в Париже — сразу же за ней следует черновик приведенного выше и написанного «по горячим следам» стихотворения о плавании от Саутгемптона до Гавра. Кроме того, Ларионов писал, что у него сохранились рисунки: «Николай Степанович и С. П. Дягилев, а также и с Гийомом Аполлинером (рисунки)»95. Как пояснял Струве, «рисунки, изображающие Гумилёва с С. П. Дягилевым и Гийомом Аполлинером, не были присланы мне Ларионовым». Не выявлены они пока и в графической части собрания Гончаровой — Ларионова в Третьяковской галерее.

М. Ф. Ларионов. Автопортрет с «футуристическим» автографом Н. С. Гумилёва. 1917. Отдел рукописей ГТГ

Связанное с посещениями балета знакомство Гумилёва с представителями европейского модернизма могло отразиться в сделанной им шуточной авангардистской надписи на портрете Ларионова96, которую можно отнести к концу осени 1917 года, — «комментарий» к свершившимся в России событиям:

КРУ

мама

би

послезавтра

нерепь

о я,

нет

нет

о я.

,!

Художник изображен «на фоне титульного объекта его эстетической программы, т.е. лучей»97. В 1917 году он опубликовал свой довоенный художественный манифест «Лучизм» на итальянском под заглавием «Radiantismo»98. Надпись эта сделана в правом нижнем углу рисунка и может рассматриваться как экспромтное упражнение в жанре зауми, подшучивающее над соратниками Ларионова, главный из которых, по мнению Тименчика, назван в первой строке: Алексей Крученых. Его книги до отъезда из России неоднократно иллюстрировали Гончарова и Ларионов, а на оформленный художниками 2-й выпуск сборника «Садок Судей», в котором участвовал и А. Крученых, Гумилёв дал рецензию в №5 «Гиперборея», не упоминая их имен.

Футуристическим строчкам сопутствует сделанная в левом верхнем углу надпись:

Н.Гумилёв

Шарантон

близь Парижа

Франция

эпохи первой Республики

Шарантон — знаменитая психиатрическая лечебница близ Парижа. Гумилёвская «пародия по схеме “футуристы — безумцы”», привязанная к психиатрической лечебнице, самым знаменитым пациентом которой «эпохи первой республики» был маркиз де Сад, обнаруживает его интерес к радикальному модернизму.

По мнению одного из авторов данной публикации, под «шифрограммой» «КРУ», помимо Крученых, вполне может скрываться английский художник К.Р.У. (Кристофер Ричард Уинни) Невинсон (1889–1946), с которым Гумилёв общался в Лондоне, на пути в Париж, и имя которого вписано в записную книжку: «С.R.W. Nevinson / 4 Downside Crescent / Belsize Park Tube Station / Tel. Hamp. 2258». Статья о творчестве Невинсона, появившаяся в январе 1917 года в лондонском журнале «Эгоист», была затем, возможно с подачи Гумилёва, перепечатана «Аполлоном». Позже Невинсон стал довольно традиционным художником-баталистом и вполне заслужил оценку, данную ему Борисом Анрепом в письме к Струве: «Nevinson был скверный художник, а его отец известный социалист. Я не помню, познакомил ли я его <Гумилёва> с отцом или только с сыном»99. Но в то время, когда с ним познакомился Гумилёв, К.Р.У. Невинсон проповедовал футуризм в Англии и был автором «Манифеста английского футуризма», сблизившимся с «отцом футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти и с другими представителями этого радикального течения. Накануне отъезда Гумилёва из Лондона Невинсон вписал в его записную книжку парижский адрес своего приятеля, итальянского художника-футуриста Джино Северини (1883–1966): «Mons Gino Severini / 6 Rue Sophie Germain / XIV part. / C.R.W. Nevinson / atelier: 51 Boulevard Saint Jacques / (atelier 17)». Вполне вероятно, что Гумилёв в Париже встречался и с этим художником-футуристом.

В завершение «балетной темы» — короткий экскурс в наши дни. Тогда, в 1917 году, попытка Гумилёва осуществить балетную постановку по своему либретто, по независящим от него обстоятельствам, не реализовалась. По мотивам поэзии, драматургии и биографии Николая Гумилёва Мариинский театр готовит ныне балетный проект, названный «Гафиз. 1921». Проект, объединивший сотрудников театра и петербургской Кунсткамеры, во многом необычен для его участников. Для театра это, в первую очередь, обращение к традициям дягилевских «Русских сезонов» (1908–1929). Музыку для балета написал молодой иранский композитор Арман Хабиби, в творчестве которого мелодическое своеобразие родной культуры гармонично соседствует с традициями петербургской композиторской школы. В качестве одного из основных элементов хореографического языка создаваемого спектакля будет выступать богатейшая мусульманская каллиграфическая традиция, а в оформлении балета широко используются изобразительные возможности столь любимой Гумилёвым персидской миниатюры. По мнению создателей спектакля, «застывшую музыку» — мусульманскую каллиграфию, с одной стороны, и балет как синтетическое искусство мира западного, с другой, объединяет многое: это ритм и каноничность пропорций, четкость линий и выразительность пластики, условность и многозначность, «семиотичность» и музыкальность. К постановке балета привлечен знаменитый французский хореограф Анжелен Прельжокаж. Хочется пожелать удачи всем участникам этого уникального проекта — своеобразного памятника русскому поэту Николаю Гумилёву100.

Авторы выражают свою признательность за помощь в работе сотрудникам Третьяковской галереи О. Л. Забицкой и Е. А. Илюхиной, куратору Гуверовского архива Линде Бернард, а также Н. А. Богомолову, З. Д. Давыдову, Н. М. Иванниковой, Т. М. Лисичкиной, Е. А. Резвану, С. Я. Сербину, Р. Д. Тименчику, Т. М. Федоровой.

Примечания

1 Михаил Федорович Ларионов (22.5/3.6.1881, г. Тирасполь, Херсонская губ. — 10.5.1964, Фонтене-о-Роз, под Парижем, похоронен на кладб. в Иври-сюр-Сен; в дальнейшем большинство биографических сведений приводится по книге: Российское зарубежье во Франции. 1919–2000: Биографический словарь. В 3 т. М., 2008–2010; далее — Российское зарубежье-1…3; учтено также справочное издание: Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–2000. В 6 т. (в 8 кн.) / Сост. В.Н.Чуваков. М., 1999–2007) — русский художник, один из основоположников русского авангарда, создатель «лучизма». Наталья Сергеевна Гончарова (21.6/3.7.1881, с. Нагаево Тульской губ. — 17.10.1962, Париж, похоронена на кладб. в Иври-сюр-Сен) — русская художница, одна из первых «амазонок» русского авангарда, постоянная спутница М.Ларионова. Правнучатая племянница жены Пушкина, Натальи Николаевны, в девичестве Гончаровой. Коллекция обоих художников поступила в 1989 г. в Третьяковскую галерею по завещанию вдовы художника Александры Клавдиевны Ларионовой-Томилиной (1901–1987) в качестве дара. В состав коллекции (в дальнейшем ссылки на нее — ОР ГТГ, фонд 180) вошло, с учетом отдельно хранящихся в Отделе графики ГТГ художественных произведений, более 20 тысяч единиц хранения, в том числе станковые живописные и графические работы, эскизы росписей и книжных иллюстраций, проекты театрального оформления, личные документы, записные книжки, фотографии, эпистолярное наследие и прочее. История появления коллекции в ГТГ и ее графическая часть кратко описаны в книге: М.Ларионов. Н.Гончарова. Парижское наследие в Третьяковской галерее / Авт.-сост. Е.А.Илюхина, И.В.Шуманова; ГТГ. М., 1999.2 Частично воспоминания Ларионова о Дягилеве и других его знакомых из круга «Русского балета» были реконструированы и опубликованы к 100-летнему юбилею балетных сезонов Дягилева в книге: История «Русского балета», реальная и фантастическая, в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова. М., 2009.

3 Строки из начала поэмы Н.Гумилёва «Открытие Америки. Песнь первая»: Гумилёв Н. С. Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1998–2007 (в дальнейшем: ПСС, № тома 1…8, № произведения в томе, при необходимости — номера страниц). Т.2. №12. С.20. Поэма открывается строфой:

Свежим ветром снова сердце пьяно,

Тайный голос шепчет: «Все покинь!» —

Перед дверью над кустом бурьяна

Небосклон безоблачен и синь,

В каждой луже запах океана,

В каждом камне веянье пустынь…