О Гумилёве... / Стихи

«Стихи из снов»: искусство, магия и сновидения в «Романтических цветах»

- Автор:

Майкл Баскер

- Дата:

2000 год

О Гумилёве… Критика

-

Иннокентий Анненский

О романтических цветах -

Виктор Гофман

Н. Гумилёв. Романтические цветы -

Андрей Левинсон

Гумилёв. Романтические цветы -

Л. Ф.

Н. Гумилёв. Романтические цветы

Второй стихотворный сборник Н. С. Гумилева «Романтические цветы», впервые вышедший в Париже в самом начале 1908 г., рассматривался почти исключительно лишь как несамостоятельный этап в длительном ученичестве поэта: до первой публикации настоящей главы в 1987 г. он по достоинству нигде не был оценен и не получил детального критического анализа[1].

К сожалению, это весьма характерно и для более общей тенденции «непрочтения» ранних произведений Гумилева, о которой с резкостью отзывалась еще Анна Ахматова в заметках из ее записных книжек 60-х годов, опубликованных в сравнительно недавнее время:

Невнимание критиков (и читателей) безгранично. Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей маскарадной рухляди? Ни одна его тема не прослежена, не угадана, не названа. Чем он жил, к чему шел? Как случилось, что из всего вышеназванного образовался большой замечательный поэт, творец «Памяти», «Шестого чувства», «Трамвая» и тому подобных стихотворений…[2]

Данная глава является своего рода попыткой именно «проследить», хотя бы на ограниченном материале «Романтических цветов», не отдельную тему, а сразу несколько тем: искусства, магии и оккультизма, снов и их порождения, — составляющих, однако, единую, целостную тематическую линию сборника. Темы магии и снов оказываются неразрывно связанными у молодого Гумилева посредством доктрин оккультизма, или «тайных знаний», в то же время являясь неотъемлемой частью того понятия искусства, которое не только находит свое собственное тематическое воплощение в данных стихах, но также лежит в их творческо-идейной основе. В своей совокупности названные темы представляются неким постоянным семантическим ядром, на глубинном уровне пронизывающим всю поэзию «Романтических цветов». Придавая этому раннему сборнику значительное тематическое единство, они и предоставляют, на наш взгляд, необходимый ключ к его осмыслению.

В последующих главах этой книги мы также увидим, что центральная тематика «Романтических цветов» в том или ином виде встречается с большой регулярностью на всем протяжении творческого пути Гумилева. Иначе говоря, «Романтические цветы» — не только ученически-подражательная книга, в ней есть уже и что-то истинно гумилевское — из чего закономерно образовывается его будущий акмеизм, а в дальнейшем, пожалуй, и знаменитые поздние шедевры его «Огненного столпа». Тут следует обратить внимание и на другое. Анна Ахматова в упомянутых выше заметках считала Гумилева еще непонятым, неоцененным «визионером и пророком»; и разбираемые в настоящей главе оккультные и сновидческие темы, в самом деле, редко ассоциировались с его творчеством. Наоборот, очень долгое время преобладал критический взгляд на Гумилева как на поэта, воплощавшего в своих стихах конкретную действительность реального, внешнего мира, но едва ли затрагивавшего полутеневые области оккультизма, магии и снов. И поэтому, как кажется, прежде чем приступить к непосредственному анализу этих тем, следует провести краткий обзор некоторых более «традиционных» оценок гумилевского творчества.

I

Особенно показательным для общего направления восприятия Гумилева критиками является устойчиво-долговечный стереотип «поэта-воина» — «независимого, энергичного, отнюдь не мечтателя», воспевающего «всегда в мажорном ключе» мужество, героический подвиг и радостно-физические приключения отважного мужчины[3]. С образом «поэта-воина» нередко сочетался и образ поэта-путешественника, «верного нашей планете» (I, 307), «поэта географии», влюбленного в «Музу Дальних Странствий». Отсюда, например, экстравагантные, но достаточно влиятельные формулировки критиков — импрессиониста Юлия Айхенвальда о «поэте-ратнике, поэте-латнике, с душой викинга, снедаемом тоской по чужбине…»[4]; а по более трезвому — и все же весьма категоричному — наблюдению одного из выдающихся западных славистов Ж. Нива: «Весь Гумилев — дневной, цветной, пропитанный поэзией географии и топономии»[5]. К подобным представлениям о Гумилеве мы еще вернемся в других главах настоящей книги.

Общепринятые концепции акмеизма, как и высказывание самого Гумилева в акмеистическом манифесте, в котором он как будто отказывается от символистской тематики «мистицизма, оккультизма и теософии» (III, 18)[6], также, конечно, немало способствовали впечатлению о преимущественно «дневном» характере его поэзии. «Признанной целью новой школы, — пишет другой авторитетный западный ученый, — была красота, сотворенная из сущности конкретных веществ, а не из теней сновидений». А что касается области магического, то Гумилев, по его утверждению, «отказался от соблазна блуждать по сферам метафизики и оккультизма и вместо того с отважной решимостью вошел в материальный, физический мир»[7]. Неудивительно, что сходное восприятие гумилевского творчества склоняло и других к сомнениям насчет его глубины[8]. Даже соратник Гумилева по акмеизму С. М. Городецкий, который как будто с одобрением отметил в 1912 г., что его стихи чужды всякой «мистике, магии, каббалистике, теософии», язвительно добавил, что «они и не подозревают о многих безднах духа»[9]. А Александр Блок в своей статье «Без божества, без вдохновенья» прибегнул именно к образности сна, чтобы утвердить нечто подобное в открытом осуждении вождя акмеистической школы:

Н. Гумилев и некоторые другие «акмеисты», несомненно даровитые <…> спят непробудным сном без сновидений; в своей поэзии (а, следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу[10].

До появления в самое последнее время работ таких исследователей, как Н. А. Богомолов и Р. Эшельман[11], главным отклонением от вышеизложенных взглядов на Гумилева была точка зрения, выдвинутая Г. П. Струве, Э. Сампсон, и лишь некоторыми другими, усмотревшими именно в его позднем творчестве значительный тематический сдвиг, идейное и духовное углубление и новый элемент мистицизма. Так, например, Г. П. Струве в одной из своих многочисленных работ о Гумилеве находит, что в его двух последних книгах, «Костер» и «Огненный столп», «неожиданно зазвучали ноты, всего больше сближающие его с Тютчевым — поэтом тайновидения и тайнослушания». А в другом месте проф. Струве отзывается о мотивах «магических» и о новом «визионерстве», которые, как он считает, являются отличительной чертой ряда стихотворений последнего сборника Гумилева[12]. В таком же духе И. Голенищев-Кутузов и Н. А. Оцуп уже давно указывали (хотя и не вдаваясь в подробности) на наличие оккультных и магических тем у Гумилева, но ограничивались при этом почти исключительно его поздним творчеством. И характерно для общей тенденции неприятия даже таких мнений, что интересная статья Дм. Кленовского, также утверждавшего, что «в небольшой, но полноценной горсти стихов, содержащих оккультные мотивы, — основной смысл творчества Гумилева», была опубликована в свое время в эмигрантских «Гранях» лишь со специальной оговоркой скептически настроенного редактора[13].

Что касается тематики снов, то многие критики, хотя бы мимоходом, но все же отмечали присутствие таких мотивов в отдельных стихотворениях. С разных точек зрения, подробно и глубокомысленно анализировались мотивы сна и значение некоторых оккультных доктрин для истолкования таких важных поздних стихотворений Гумилева, как «Заблудившийся трамвай» и «Душа и тело»[14]. И все же наличие сходных мотивов в его более раннем творчестве опять-таки не привлекало серьезного внимания исследователей.

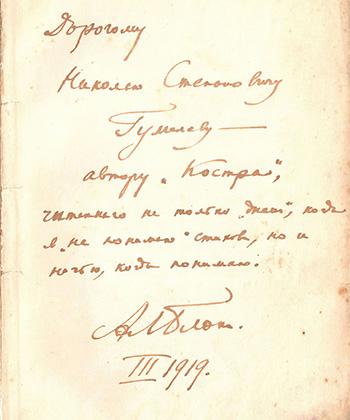

Но хотя процитированная выше статья Александра Блока «Без божества, без вдохновенья» часто считалась последовательным, завершающим выражением его давнишней нелюбви к Гумилеву и его поэзии[15], некоторые другие более ранние высказывания Блока все-таки дают основание для совершенно иного истолкования Гумилева — мага и сновидца, которое предлагается ниже. В марте 1919 г. Блок подарил Гумилеву экземпляр своей «Третьей книги» с надписью:

Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору «Костра», читанного не только «днем», когда я «не понимаю» стихов, но и ночью, когда понимаю[16].

Созвучна с этим весьма существенным намеком на восприятие Гумилева сложным «ночным» поэтом, — может быть, далеко не чуждым тем «безднам духа», о которых упоминает Городецкий, — и известная реакция Блока на чтение Мандельштамом своих новых стихов в «Клубе поэтов» в октябре 1920 г. Сначала, отметил Блок, невыносимо слушать общегумилевское распевание. Но, продолжал он:

… постепенно привыкаешь… виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему)[17].

Как мы сейчас увидим, эти наблюдения над «стихами из снов» Мандельштама, в которых Блок уловил внятные отголоски Гумилева, с предельной точностью применимы и к стихотворениям, сочиненным и самим Гумилевым в начале его литературного пути — в книге «Романтические Цветы».

II

Наиболее широко известным стихотворением «Романтических цветов» несомненно является «Жираф». Некоторые критики, пародисты и знакомые поэта воспринимали его даже как своего рода воплощение самой сущности Гумилева и его творчества[18]; и, несмотря на уже приведенные выше неодобрительные замечания по этому поводу Анны Ахматовой, это стихотворение представляет собой подходящую исходную точку для анализа гумилевского сборника:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…

Ты плачешь? Послушай… далеко, далеко на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

(1, 72)

Как уже доказывал американский исследователь Р. Матлоу (Ralph Matlaw), «Жираф», «как и все ранние стихотворения Гумилева о животных, превращается в конце концов в изображение внутреннего, психологического состояния или эпизода». При этом, однако, проф. Матлоу также придерживался мнения, согласно которому эти ранние стихи (в отличие от «некоторых стихотворений более поздних сборников», в которых явно ощутимы элементы магии и визионерства) «являются, в сущности, описательными и эмблематичными»; и «Жирафа» он считал наиболее «парнасским» из них[19]. Но, на наш взгляд, есть все основания утверждать, что истинная ориентация знаменитого гумилевского описания «изысканного»[20] жирафа отнюдь не направлена на ту парнасскую объективность, с которой привычно ассоциируется его раннее поэтическое творчество[21]. В действительности изначальное ударение этого стихотворения ставится всецело на эстетическое и магическое:

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор…

От магического оно переходит к чудесному («Я знаю, что много чудесного видит земля…); и далее, через «сказки» «таинственных» стран, к запаху «немыслимого». И поэтому, как кажется, даже Валерий Брюсов на этот раз не уловил самого существенного, возражая на полях подаренного ему Гумилевым экземпляра «Романтических цветов», что на берегах озера Чад не существует мраморных гротов[22]. Место, изображенное в «Жирафе», действительно — «далеко, далеко», ибо каким бы «ярко-цветным» оно ни было, оно вовсе не принадлежит к области «географии и топонимии». Было бы пока что преждевременно отнести его прямо к области снов; но нет сомнения, что в целом оно представляет собой не точное отражение эмпирически существующей реальности, а своеобразный продукт эстетического воображения.

По первому, даже поверхностному прочтению «Жирафа» нетрудно понять и то, что солнечный мир озера Чад противопоставляется более бесцветному, будничному миру непосредственной физической действительности, искусно отображенной через образ «грустноглазой» женщины, которой адресуется страстно-воодушевленный рассказ о заколдованной «Африке»: она «слишком долго вдыхала тяжелый туман» и верить не хочет «во что-нибудь, кроме дождя». Этот контраст между серой действительностью и каким-то более волнующим «ненастоящим» часто встречается в поэзии «Романтических цветов» и лежит в основе романтизма, на который указывает само название сборника. Что же касается «Жирафа», то необходимо теперь проследить, как именно и по какой причине выявляется этот контраст. Некоторый свет на эти вопросы могут пролить наблюдения Гумилева, — вошедшие года через два после появления «Романтических цветов» в его важную теоретическую статью «Жизнь стиха», — по поводу во многом отличающейся от его собственного творчества поэзии Иннокентия Анненского:

(Анненский) любит исключительно «сегодня» и исключительно «здесь», и эта любовь приводит его к преследованию не только декораций, но и декоративности. От этого его стихи мучат, они находят душе неисцелимые раны, и против них надо бороться заклинаниями времен и пространства (III, 13).

В полной противоположности этому «Жираф», как и стихи «Романтических цветов» вообще, — подчеркнуто «декоративен»[23]; гумилевский «поэт», так увлекательно описывающий далекий Чад, вряд ли влюблен исключительно в «сегодняшнее» и «здешнее»; и поэтому можно полагать, хотя бы в порядке предварительной гипотезы, что сам Гумилев, отправившийся в Париж летом 1906 г. с намерением «заняться оккультизмом» и писавший в начале 1908 г. о влиянии французских оккультистов на его недавнюю «теорию поэзии»[24], смотрел на свое собственное творчество в эти ранние годы именно как на возможный способ оккультной, заклинательной «борьбы» с «ранами» настоящего. «Поэзия должна гипнотизировать, — писал он в начале одной рецензии 1910 г., — в этом ее сила» (III,70). «Стихотворение в стихотворении» внутри «Жирафа», плавным бегом его пятистопных амфибрахиев и подчеркнутым вниманием к волшебным узорам и всему таинственному, может поэтому восприниматься как изображенная в драматической форме попытка художника-поэта осуществить гипнотически-заклинательное «представление». («Артист» при этом — повторяем блоковскую фразу — отчетливо «виден».) Благодаря эффектному, слегка ироничному воплощению этого сюжета успех «представления» в данном случае, кажется, подвергается некоторому сомнению; но само присутствие невосприимчивой женщины, которой оно адресовано, достаточно для того, чтобы указать, что подобного рода «романтические заклинания» не сводятся лишь к чуждому действительности «искусству для искусства». Лирическая героиня, запутанная в своем «сегодняшнем» с самого первого слова стихотворения, представляет собой жертву здешнего и теперешнего, страдающую от ран духовной ограниченности. И следовательно, можно заключить, что повод для гипнотизирующего поэтического «представления» (если, конечно, оно не является лишь просто попыткой соблазнить) заключается в убеждении, что искусство способно утешать, давать силы для того, чтобы справляться с невзгодами настоящего, и в конечном счете расширить умственные и духовные горизонты, обогащая, таким образом, человеческую личность.

Предложенное истолкование функции искусства в «Жирафе» находит существенное подтверждение в письме Брюсову от марта 1907 г., в котором, между прочим, Гумилев и называет себя «адептом оккультизма». Описывая тот «эффект», о котором он «мечтал» для своей собственной поэзии и который чаще всего вызывался в нем чтением брюсовских стихов, он сообщает старшему поэту о том, что некоторые из его строк

как составная часть вошли не в мое миросозерцание (это было бы слишком мало), но в формулировку смутных желаний моего астрального тела и, следовательно, в мою истинную личность[25].

И такое же, в сущности, понятие о воздействии искусства снова налагается Гумилевым — хотя и в терминах, не столь явно отзывающихся оккультизмом, — в статье «Жизнь стиха»:

…прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют… Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают (III, 11).

Иначе говоря, волшебные заклинания художника-стихотворца могут вначале уводить от «сегодняшнего» и «здешнего», но поскольку они являются «живым» искусством, они поистине ориентированы в конечном счете именно на настоящее.

III

Художественно-театральное «представление», разыгранное в центральных строфах «Жирафа», имеет близкую аналогию с содержанием другого стихотворения — «Романтические цветы» — о японской артистке по имени Сада-Якко. Ее многосторонний репертуар, исполняемый при мерцании теней на «полотнах декораций», завершается своего рода словесным заклинанием, которое весьма успешно захватило ее слушателей, перенеся их из знакомой, «дневной» действительности в незнакомую область чисто эстетического воображения:

Вы бросали в нас цветами

Незнакомого искусства,

Непонятными словами

Опьяняя наши чувства,

И мы верили, что солнце —

Только вымысел японца.

(I, 61)

Но поэзия «Романтических цветов», как кажется, более часто концентрируется на другом способе преодоления времени и пространства — не на искусстве, а на сне. И если, как мы уже увидели, искусство и магия тесно взаимосвязаны (искусство обладает «магическим» свойством, магическое же является одним из предметов гумилевского искусства), то существует не менее тесная связь искусства со сном и сна с магией.

Общность искусства со сном достаточно очевидна в том поверхностном смысле, что сон, как и магия, часто представляет собой эксплицитный источник, а также сюжетный фон и предмет лирического изображения гумилевских стихов. Но эта сходность находит свое оправдание и в теоретическом плане оккультной доктрины. Согласно видному французскому авторитету по оккультизму Папюсу, чьи произведения, как и произведения его «учителя» Элифаса Леви, Гумилев в то время безусловно изучал[26], «видения и деяния на расстоянии, предчувствия, предвидческий экстаз, сновидения и безумие» объясняются оккультистами по отношению к «астральному телу»[27] — т. е. именно той сфере, которую Гумилев, судя по письму к Брюсову, только что процитированному нами, считал подвластной воздействию поэтического искусства. Более того, если искусство — как заклинание или гипноз — является по преимуществу умышленно-волевым, деятельным процессом, то точно таким же для «адептов оккультизма» является сновидение. Таким образом, имплицируется тесная аналогия поэта-художника и мага, в то время как сны оказываются, в свою очередь, не только предметом художественного изображения и аналогом искусства, а также главным орудием мага-оккультиста. Леви, например, безоговорочно утверждает, что умение пользоваться астральным светом является «источником всей подлинной, эффективной, оккультной магии». В этих целях адепт оккультизма обладает способностью «магнетизировать себя», переходя в «необычное состояние… что-то вроде невероятной ясности сознания или сомнамбулизма наяву», в котором его воля остается активной, давая направление его сновидению, «переходящему затем в [астральное] видение». Такое, согласно Леви, «самомагнетизирование», достижение ясности сознания и «волевого самоуправления», представляет собой «вершину магического искусства»[28].

Независимо от того, был ли Гумилев истинным оккультистом или нет[29], концепция умышленно направляемого «магнетического» (по современной терминологии — «гипнотического») сна находит существенное отражение в образном строе «Романтических цветов». Так, например, своего рода «самомагнетизирование», кажется, практикуется «юным магом» в стихотворении «Заклинание», который произносит «нездешние слова», а затем сжигает магические травы, вызывая, таким образом, преодолевающее пространство сновидческое состояние:

… Аромат сжигаемых растений

Открывал пространства без границ,

Где носились сумрачные тени,

То на рыб похожи, то на птиц.

(I, 65)

Присутствие в этом стихотворении неназванной «царицы беззаконий» у изумрудных нильских вод может также восприниматься как составной элемент магнетического сна, и поэтому как возможное последствие умышленно-волевых оккультных действий юного мага. Как намекал Гумилев в одной рецензии 1909 г., любовь царицы Клеопатры оставалась желанной целью даже для современного оккультиста (III, 48).

Понятия магнетического сна и сомнамбулизма наяву также дают ключ к развертыванию сюжета в таких стихотворениях, как «Маскарад» и «Пещера сна». Вступительная строфа первого из них определенно относит происходящее к «сегодняшнему» и «здешнему» («В глухих коридорах и в залах пустынных, / Сегодня собрались веселые маски, сегодня в увитых цветами гостиных…»). Но странные «декорации» описываемого бала-маскарада оказывают обвораживающе-магнетическое воздействие на всех участников:

… Над ними повисли тяжелые чары,

Высокие свечи горели, краснея,

И в темные сны погружалися пары…[30]

Лирический герой стихотворения тоже безусловно подвергается этим месмерическим, сомнамбулическим чарам; и все-таки он продолжает вести себя как будто бы наяву, сознательно мыслить, разговаривать, танцевать и вспоминать.

Место действия в стихотворении «Пещера сна» — «там, где похоронен старый маг», — кажется, также прекрасно подходит для порождения снов; и на этот раз более явно намечается сильный элемент волевого управления в достижении состояния «сомнамбулизма наяву». Повествование ведется в основном в будущем времени, ибо лирический герой данного стихотворения, по-видимому, обладает способностью истинного адепта — предсказывать, какие предстанут видения, когда вечерняя тишь снизойдет на тщательно подобранную им магнетическую обстановку[31]. Он и его спутница увидят перед собой тень старого мага (который в конце «снова станет трупом»), а также сопровождающих его феи Маб, Вечного Жида, несколько робкого Люцифера и сопутствующие ему тени — те, над которыми, как можно предполагать, старый маг когда-то имел повелительную власть, вызывая их к бытию посредством своих оккультных сил, как художник свои образы[32]. На всем протяжении своих астральных видений (и ведь именно на астральном уровне, согласно оккультной теории, появляются мертвые из могилы), живые, «сегодняшние» свидетели будут в состоянии не только видеть и слышать, но также, по желанию, молчать и благоразумно прятаться. А на рассвете они смогут «песней» зафиксировать весь опыт своего «сомнамбулизма». «Видеть в астральном свете», как утверждает Леви, «это — видеть сны наяву»[33].

Но самое сложное и выразительное воплощение темы оккультного сна дается, безусловно, в стихотворении «Каракалла» (I, 77–9). На первый взгляд выбранный Гумилевым сюжет может показаться маловероятным. Римский император Каракалла был пресловутым тираном, чье предательство, бессмысленная жестокость и необузданное распутство побудили Э. Гиббона назвать его «всеобщим врагом человечества»[34]. Два разных аспекта этой исторической личности получают творческое отображение и в двух других стихотворениях — «Императору» (I, 77) и «Мореплаватель Павзаний» (I, 79–80), — которые в первом издании «Романтических цветов», 1908 г., были формально объединены с «Каракаллой» как первое и последнее (третье) стихотворения одного цикла. В стихотворении «Императору» — так же, как и в «Пещере сна», «Заклинании» и «Гиене» (I, 66: еще один вариант Гумилева на образ Клеопатры) — присутствует сильный элемент некромантии. В нем Каракалла показывается грозным самодержцем, даже из могилы властным повелевать «бедному бродячему певцу», перед которым предстает его страшная тень:

Призрак какой-то неведомой силы,

Ты ль, указавший законы судьбе,

Ты ль, император, во мраке могилы,

Хочешь, чтоб я говорил о тебе?

В «Мореплавателе Павзании» действие происходит в дни «безумных извращений» Каракаллы и концентрируется на баснословной расточительности римского императора. Главной темой изображения является экстравагантный прием, оказанный самим Каракаллой большому изумрудному крокодилу, привезенному в Рим с берегов далекого Нила: Каракалла приветствует его, сам «выходя в море», при молитвах священных проституток, перед шумными, но послушными толпами.

И все же на этом фоне в гораздо более длинном стихотворении — «Каракалла» — Гумилев развертывает совсем другой, «внутренний», портрет императора — не тирана и распутника, а сновидца, мага и поэта. В результате его образ представляется резко раздвоенным; и это центральное стихотворение цикла открывается указанием на разительное несоответствие между человеком и его должностью:

… О каким бы стал ты властелином,

Если б не был ты самим собой!

Вслед за тем упоминается о том, что Каракалла обладает «тихой тайной», пред которой образы великих властителей Рима кажутся лишь «бледной, еле зримой тенью» (ст. 3). Под этим подразумевается, по всей видимости, то, что он обладает «тайными знаниями» оккультизма; и в дальнейшем он отказывается как от заманчивых мечтаний о военной славе и победе, так и от менее притягательных прелестей своей императрицы («Страстная, как юная тигрица, / Нежная, как лебедь сонных вод») ради продолжительности ночных видений в своих экзотических садах. В них же, с наступлением вечера созерцая своих танцовщиц — чьи движения кажутся скорее гипнотизирующими, чем эротическими, и чем-то напоминают узорную шкуру «грациозно-стройного» жирафа («…словно золото на черни, / Видны ноги стройных танцовщиц»), — он проявляет явную способность входить в то ясно-созерцательное магнетическое состояние «сомнамбулизма наяву», которое считается необходимой предпосылкой самой вершины оккультных деяний. Хоть и «стрелою снов пронзенный», Каракалла все-таки в силах «спорить» с Фебом[35] (кстати, божеством не только света, но также предсказаний и внутреннего мира воображения) или же вполне сознательно словами, «страшными и запретными», заклинать луну. Строки, изображающие Феба, также предоставляют объяснение пышности церемонии, посвященной прибытию египетского крокодила в «Мореплавателе Павзании». Это причудливое животное, по-видимому, ценилось Каракаллой не только лишь в качестве развлекательной игрушки, а в качестве мощного орудия магнетического наведения снов: и как таковому ему отводится видное место и в дворцовых садах:

Как и ты, стрелою снов пронзенный,

С любопытным взором [Феб] застыл

Там, где дремлет, с Нила привезенный,

Темно-изумрудный крокодил.

Однако следует также понять, что, по всей вероятности, чрезмерно театрализованное прибытие «декоративного» крокодила являлось далеко не самой экстравагантной затеей императора в целях порождения его собственных снов. Ведь, по преданию, он сам был создателем и строителем тех императорских садов — наполненных в гумилевском стихотворении, «словно прихотливые камеи», невероятнейшей коллекцией самой диковинной живности и растительности, — которые одновременно представляют собой и место и содержание его всенощного «сна наяву»[36].

Внетекстуальная информация имеет, как оказывается, и более обширное значение для полного понимания раннего гумилевского цикла. Несмотря на всю своеобразность изображения Каракаллы, некоторые подробности его царствования почерпнуты, по всей видимости, из «Римской истории» Диона Кассия. Именно она могла бы дать существенную основу, например, для мечты императора о том, чтобы «укротить бунтующих парфян», или для второстепенного эпизода — его пренебрежения к своей прелестной императрице: согласно Диону Кассию, Каракалла «испытывал отвращение к своей жене, которая была совершенно бесстыдной». Возможно, к тому же, что в мимолетных упоминаниях Диона о жажде Каракаллы к «единоличной власти и всезнанию», а также о его «утолении своего собственного любопытства в ущерб делам государства», можно увидеть зачатки гумилевского описания «неутолимой жадности снов» императора и того пристрастия ко всему причудливому и драгоценному, которое находит столь явное воплощение в его роскошных садах[37]. Но особенно примечательно в этом отношении краткое описание Дионом малоизвестного германского племени аламанов — народа, завоеванного Каракаллой, и прибегавшего к оккультной магии в сопротивление ему:

Чары врага привели Антонина [Каракаллу] в состояние бешенства, выведя его из себя; в любом случае, некоторые из аламанов, узнав об этом, утверждали, что они заклинали его, чтобы свести его с ума. Ибо он болел не только телом… но и духом, страдая от некоторых мучительных видений… И поэтому он вызывал духов, пытаясь найти лечение от них[38].

Трудно сомневаться в том, что Гумилев знал это место из Диона, ибо в «Играх» (I, 76–7), другом «римском» стихотворении из «Романтических цветов», он изображает смелого «вождя аламанов», являющегося одновременно опасным врагом Рима, «убийцей с глазами гиены» — и магом, «заклинателем ветров и туманов». Наивный лирический «повествователь» стихотворения с восхищением описывает провинциальные цирковые игры — трехдневную оргию убиения, почти не имевшую себе равных даже в Риме, — и с нетерпением предвкушает ее завершение: истязание аламанского вождя еще уцелевшими до сих пор, одурманенными кровью зверями. Но, когда вождь выходит на арену, эти ожидания не сбываются:

Но, прижавшись к перилам дубовым,

Вдруг завыл он, спокойный и хмурый,

И согласным ответили ревом

И медведи, и волки, и туры.

Распластались покорно удавы,

И упали слоны на колени,

Ожидая его повелений…

Иначе говоря, аламанский вождь с подчеркнутым драматизмом проявляет, по определению Леви, одну из Семи Второстепенных Способностей Истинного Мага: «Умение укрощать самых свирепых зверей и молвить слова, парализующие и заклинающие змей»[39]. Его оккультные силы не подлежат сомнению, и «Игры» заканчиваются беспомощно-взволнованным обращением провинциального повествователя к «консулу и вечным богам»[40].

По этому стихотворению можно теперь заключить, что гумилевский Каракалла (кстати, и у Диона Кассия — страстный любитель цирка, требовавший кровавых цирковых представлений от местных должностных лиц даже при объезде провинций) действительно околдован могущественной магией побежденных аламанов. Крайности его раздвоенного характера и в той мере, в какой они могут считаться болезнью, его неутолимая «жадность снов» могут поэтому найти объяснение в оккультном плане. Но Каракалла сам является искусным магом; и у Диона упоминается о его занятиях оккультизмом в попытке излечить свой недуг. К подробному рассмотрению вопроса об эффективности его целенаправленных устремлений к порождению магических снов мы вернемся в дальнейшем. А пока лишь достаточно отметить — как предварительное указание на значительный успех Каракаллы, — что на рассвете он в силах запечатлеть свои ночные видения «пышными», царственно-медлительными стихами. Иначе говоря, так же, как и в «Пещере сна», этот гумилевский сновидец и маг является и художником-поэтом. В свете же блоковской характеристики Мандельштама, можно добавить, что стихи Каракаллы в самом буквальном смысле «возникают из снов». И поскольку его «сновидческие» сады являются его собственным «художественным» творением, то эти своеобразные сны «лежат в областях искусства только».

IV

Путем сопоставления с теми несколькими стихотворениями, о которых шла речь в предыдущем разделе, можно теперь установить и более широко распространенное присутствие сновидческо-визионерских мотивов в поэзии «Романтических цветов». В некоторых случаях эти мотивы носят откровенный характер. Чаще всего, однако, они вводятся малозаметным или косвенным образом, и — в особенности что касается «необыкновенного» состояния «сна наяву» — их интерпретация может всецело зависеть от контекста других стихотворений.

Для сравнительной сдержанности гумилевской поэтики в этом отношении показательно, что лишь одно стихотворение, «Пещера сна», имеет заглавие, непосредственно относящее его к области снов (сам текст стихотворения не содержит никакого прямого указания на происхождение его фантастических образов). Есть и стихотворение, озаглавленное «Мечты»; тематика снов непосредственно устанавливается в первой строке еще двух стихотворений: «Мне снилось, мы умерли оба…» и «Странный сон увидел я сегодня…» («Ягуар»). Но гораздо более типично, например, стихотворение «Принцесса», — лишь к середине которого Гумилев вводит весьма непримечательное сравнение, как бы в указание на то, что центральный лирический сюжет принимает форму «астрального видения»:

Стало тихо тишиной виденья (I, 62).

С подобной же целью и в «Кресте» используется кажущееся затасканным сравнение, которое раскрывает свое полное значение лишь в широком контексте других стихов:

Я чувствовал, будто игра эта — сон (I, 55).

В стихотворении «Ужас» также ключевой мотив сна введен косвенным, «переносным» путем в образный строй второй строфы:

В угрюмом сне застыли вещи,

Был странен серый полумрак,

И, точно маятник зловещий,

Звучал мой одинокий шаг.

(I, 68)

Аналогичен с этим и следующий стих из «Каракаллы»:

Беспокоен смутный сон растений (I, 79).

Подобные примеры можно было бы также привести из стихотворений «Отказ» и «За гробом».

В других стихотворениях отсутствуют даже и такие малозаметные ссылки на наличие сновидческого, и на принадлежность сюжета к этой области указывают прежде всего многочисленные образные и словесные переклички, существующие на уровне всего сборника. Так, например, сопоставление с теми сумрачными, «возникающими из снов» существами («То на рыб похожи, то на птиц»), которые вызывает юный маг в стихотворении «Заклинание», может быть, позволяет считать, что сходная, но сама по себе ничем не примечательная метафора из «Неоромантической сказки» тоже относит к сновидческому то далекое и опасное путешествие, в которое отправляется в этом стихотворении молодой принц, невзирая на предостережения старого и хитроумного дворецкого-ясновидца («знающего тайны» и в конце концов сжигающего «магические травы» для спасения своего господина):

Не ходи за те границы,

Помни старые законы,

Видишь, траурные птицы,

В небе плавают вороны.

(I, 495)

Образ «плавающих птиц» любопытно видоизменен в «Корабле», где «летучие странные рыбы» имеют сходные коннотации «магнетического» видения; и он снова встречается в «Жирафе», наводя на мысль, что и знаменитый жираф, чей бег «плавен, как радостный птичий полет»[41], тоже в конечном счете восходит к области сновидений. Возможно, что это подтверждается и тем маловероятным «мраморным гротом», который составляет ночной приют «изысканного» животного, ибо аналогичный образ «пещеры», и даже «мраморной пещеры» (ср.: «где зияет в мраморе пещера»), является местом-определителем и, скорее всего, орудием управления магнетического сна в стихотворениях «За гробом» и «Пещера сна». Сходную функцию исполняют «коридор» и «сад» в некоторых других стихотворениях «Романтических цветов» (как, например, в «Ужасе», в первом варианте «Маскарада», в «Садах души» и в «Каракалле»).

Другим лейтмотивом, указывающим на наличие сновидческого состояния, по всей видимости, можно считать туманы — которые в «Каракалле» опять-таки «плавают <…> точно сны». Бегущие «белесоватые туманы» являются составной частью египетского фона стихотворения «Гиена», в котором они сочетаются с другими «сновидческими» элементами, такими как пещера или появляющиеся также в «Каракалле» и «Пещере сна» бабочки (ср. в особенности: «ночные бабочки, как тени», I, 79). Туманы снова встречаются и в начальных строках первой публикации «Озера Чад» — совместно на этот раз со змееподобными лианами, явно напоминающими тех змей, которые «с темных пальм в траву свисают» в садах Каракаллы, или, «как сны необычайны», «извиваются» по царству колдующего людоеда в «Неоромантической сказке»[42]:

На таинственном озере Чад[43]

Повисают, как змеи, лианы,

Разъяренные звери рычат

И блуждают седые туманы.

(I, 73, 491)

Еще одну вариацию на этот длинный образный ряд можно найти и в «Носороге», в котором сновидческий мотив имплицируется с самого первого слова:

Видишь, мчатся обезьяны

С диким криком на лианы,

Что свисают низко, низко.

(I, 73)

Из других элементов, входящих в сложное переплетение образов и ключевых слов, связанных с наличием сновидений, стоит упомянуть пристальное внимание Гумилева ко временному фону его лирических сюжетов. Ночь, и в особенности вечерняя и предрассветная пора, с сопутствующими туманами и мглой естественным образом представляет собой время магии и снов; и чуть ли не одна треть стихотворений «Романтических цветов» построена на противопоставлении дня и ночи. Как правило, они заканчиваются с наступлением рассвета и возвращением в дневную реальность[44]. К ночному времени также приурочена интенсивная работа воображения, предельно удаленная от «здешней» и «сегодняшней» обыденности, в таких не содержащих другого указания на наличие сновидческого стихотворениях, как «Крыса» или «Думы».

Единственным последствием такого широкого применения Гумилевым сновидческих мотивов является постоянная «деконкретизация» исторического и географического фона его поэзии и соответствующее направление ее вовнутрь, в глубины человеческого ума и воображения. Именно поэтому экзотический ландшафт озера Чад весьма близко походит на ландшафт имперского Рима или Древнего Египта, ибо, в несомненном отличии от той парнасской поэзии, которой обычно уподобляются ранние стихи Гумилева, все они восходят к одному и тому же внутреннему пространству — миру психики, названному в одном стихотворении «садами души» (1, 70). Таким образом, «не-физическая», «не-географическая» местность, изображенная в «Жирафе», представляется в самом деле весьма типичной для «Романтических цветов» вообще; а словарь, образы, временной и пространственный фон — все это придает поэзии сборника существенное единство.

Остается лишь выяснить теперь, до какой степени распространяется это единство и на более глубокий уровень семантики.

V

В своем использовании одних и тех же сновидческих мотивов Гумилев все-таки избегает монотонии. Знакомые слова и образы постоянно даются в разных сочетаниях; повторяющиеся элементы, как мы увидели выше, сами по себе часто кажутся малозаметными; а разнообразие также обеспечивается меняющейся тональностью и воздействием изображаемых снов. Сновидческое состояние может восхищать, как в стихотворении «Сады души», или расстраивать, как в стихотворении «За гробом». На его возможный эмоциональный диапазон указывает лирический герой, предвосхищая свое астральное видение в «Пещере сна»:

Будем слушать серебристый смех

И бессильно-горькое рыданье.

(I, 63)

И если в этом стихотворении магнетический сон дает новые силы для встречи дня, то в «Рассвете», например, пышное, красочное ночное видение приводит лишь к страху и потере сил. Ясно к тому же, что соотнесенность внутреннего мира сна с часто обрамляющим его внешним миром «сегодняшнего» и «здешнего» далеко не постоянна и редко оказывается такой же прямолинейной, как в «Мечтах», где «небывалые видения»[45] «старого ворона с оборванным нищим» строятся в диаметральной противоположности к унизительной реальности их дневного существования. Однако категории времени и пространства все-таки являются важным ключом к истолкованию значения снов в «Романтических цветах», ибо независимо от времени действия (или исторической эпохи) сновидческие состояния, изображенные Гумилевым, обнаруживают почти неизменную ориентацию на прошлое.

В некоторых уже рассмотренных выше стихотворениях прошлое вызывается путем некромантии — магнетического заклинания теней умерших. В других — решающая роль отводится воспоминаниям; но лишь в редких, отдельных случаях (например, в стихотворениях «Воспоминание» и «Корабль») это возможно объяснить как непосредственное отображение реального, «дневного» прошлого лирического героя. Процесс воспоминания во сне чаще оказывается функцией того, что сам Гумилев впоследствии назвал «прапамятью»[46]. Этот процесс может быть связан с другой, предыдущей жизнью самого лирического героя (например, в стихотворении «Смерть», поразительно зафиксировавшем, как кажется, воспоминание героя об уже состоявшейся раньше встрече со смертью) или же с коллективным, обычно доисторическим прошлым человечества вообще. Как и наличие сновидений, причастность к такому прошлому часто обозначается ключевыми словами и словосочетаниями «древний» (I, 56, 76), «намек старинной тайны» (I, 70), «с незапамятных пор» (I, 54) и т. д.

Неудивительно, что гумилевское отображение прапамяти может найти существенную опору в теориях оккультизма. Даже Элифас Леви, который, как практикующий католик, составлял некоторое исключение среди современных ему оккультистов в своем опровержении пифагорейской доктрины метемпсихоза, допускал, что Пифагор, «по всей вероятности, сталкивался с прежними воспоминаниями (т. е. из предыдущих эпох) во сне», так как «истинная жизнь нашей личности состоит исключительно из памяти»[47]. В основе такого утверждения лежит опять-таки понятие астрального света, одновременно являющегося областью искусства, магии и сна. «Каждый поступок и проявление воли остается запечатленным в астральном свете», — сообщает тот же Леви; и образы прошлого, «стертые лишь более сильными впечатлениями окружающей действительности дневного времени», по всей своей совокупности являются потенциально доступными искусному адепту[48]. Но в целях более подробного истолкования гумилевских стихов нужно также отметить и другое значительное соответствие — между функцией прапамяти в «Романтических цветах» и более поздними теориями аналитической психологии К. Г. Юнга (кстати, имевшими, по его наблюдениям, важные исторические параллели в работах средневековых алхимиков, которые также несомненно повлияли на Леви и французское оккультное возрождение XIX века). «Основная задача снов», по утверждению Юнга, состоит в восстановлении своего рода «воспоминания» о доисторическом, а также об инфантильном мире, «вплоть до уровня самых примитивных инстинктов»[49].

Как личная, так и коллективная функция прапамяти проявляются в «Маскараде». В своем состоянии «сомнамбулизма наяву» лирический герой этого стихотворения сначала испытывает некоторое недоумение и необъяснимое чувство уже знакомого:

О чем-то грустил я, чему-то смеялся,

И что-то казалось мне странно-знакомо.

(I, 56)

Сложное прилагательное «странно-знакомо», как оказывается, знаменует собой первые зачатки «правоспоминания» (или «анамнестического узнавания»), и в следующих строках встреча с «царицей Содома» описывается в терминах еще не до конца уловимого коллективного архетипа. «Мне душу измучила вечная тайна!» — восклицает герой в первоначальном варианте (I, 487); в то время как в более поздней редакции элемент вовлеченного воспоминания становится более отчетливым: «Ты так мне напомнила древнюю сказку» (I, 56). Но когда царица в конце концов открывает свое лицо, ранее недоуменные ощущения и смутные воспоминания героя кристаллизуются в неожиданное распознавание ее, относящееся теперь, по всей видимости, к его же личному, предыдущему существованию:

Я вспомнил, я вспомнил… такие же песни,

Такую же дикую дрожь сладострастья

И ласковый, вкрадчивый шепот: «Воскресни,

Умри и воскресни для неги и счастья!»[50]

Следует добавить, что все события этого «сновидения» наделены глубокой эмоциональной значимостью и что драгоценный момент узнавания сопряжен с далеко идущим, интуитивным прозрением:

Я многое понял в тот миг сокровенный (I, 57).

А понятое таким образом, как можно полагать, сохраняет хоть некоторое свое значение и в «пробужденной» реальности, в том «здешнем» и «сегодняшнем», с которого стихотворение начинается.

В «Ягуаре», «Гиене» и «Орле Синдбада» сновидческие встречи с «древними» образами любовницы или путешественника порождают подобные же моменты драматического постижения, недоступного в пробужденном состоянии распознавания истинных сущностей, а поэтому, может быть, и более непреходящую углубленность самопознания. В «Принцессе», однако, функция ретроспективного сна слегка изменена. Героиня этого стихотворения безнадежно затеряна в темном лесу до тех пор, пока рабочий не находит ее и не приводит в свою избушку. Рабочий мирно засыпает; но ночная тишина, глубокие тени, мерцание тусклой лампады, как кажется, вызывают в принцессе состояние «магнетического» сна, основанного на распознавании, сущность которого составляет содержимое избушки:

Неужели это только тряпки,

Жалкие, ненужные отбросы,

Кроличьи засушенные лапки

Брошенные на пол папиросы,

Почему же ей ее томленье

Кажется мучительно знакомо

И ей шепчут грязные поленья,

Что она теперь лишь вправду дома?

(I, 62)

Даже самые обыденные предметы пропитаны здесь резонирующей психической силой, и так же, как и в «Маскараде», это «видение наяву» имеет остроощутимое, хотя и трудноопределимое значение. Однако его смысл подразумевается в самом выражении непонимания принцессы и относится в данном случае к выявлению не столько ее настоящей личности, сколько ее духовной родины, ее истинного места в укладе бытия. Ее «мучительное» чувство «знакомого», явно напоминающее «странно-знакомое» в «Маскараде» (и, возможно, тоже связанное с ощущением некой «древней сказки»), может и здесь быть истолковано как продукт прапамяти. Иначе говоря, на бессознательном уровне правоспоминания она и в самом деле уже знала это место, и поэтому она действительно и «вправду дома». В восстановлении своего рода «воспоминания о доисторическом», говоря словами Юнга, это видение, таким образом, выявляет состояние внутренней целостности, интеграфии и более примитивный, психически-красочный мир, к которому принцесса — или же, поскольку ее «воспоминания» вряд ли относятся к ее личной жизни, человечество в общем — были причастны в далекие времена. Но стихотворение, которое началось слезами и дезориентацией принцессы, наконец завершает полный круг: «ранним утром» она возвращается из леса, и стихотворение кончается ее непреходящим ощущением чего-то безвозвратно потерянного: впоследствии, принцесса «проливает слезы об избушке» в течение многих одиноких, «глухих» (т. е. бессонных?) ночей. Символы снов, согласно теориям Юнга, способны выявлять нашу первозданную натуру; но современный человек «ощущает себя изолированным в космосе, потому что он больше не причастен к природе и потерял свое эмоциональное, бессознательное отождествление с природными явлениями»[51].

Такая интерпретация «Принцессы» может также распространяться и на некоторые другие стихотворения этого сборника. В стихотворениях «В небесах»[52] и «Рассвет», например, подобное ощущение яркой, первобытной интенсивности передается в более широком плане, через видение оживших небес. И так же, как принцесса должна утром покинуть свою избушку, в «Рассвете» туман утренней зари затмевает красочное, живописное видение фантастических зверей-созвездий. Человек удален от примитивного великолепия природных явлений и в буквальном смысле «изолирован в космосе»:

Что нам в бледном утреннем обмане?

И Павлин, и Змей — чужие людям.

Вот они растаяли в тумане,

И мы больше видеть их не будем.

Мы дрожим, как маленькие дети,

Нас пугают времени налеты…

(I, 53–4)

Идея о том, что сознание современного человека утратило «мистическую причастность»[53] примитивной психики, также позволяет интерпретировать «Озеро Чад» несколько иначе, чем профессор Матлоу, увидевший в нем простой переход от невинности к жизненному опыту[54], и показать в несколько новом свете художественно-театральное «представление» в стихотворении «Жираф». Лирическая героиня «Озера Чад» — жрица, которая вначале изображается в ее родном окружении — первобытном сновидческом мире «таинственного Чада». В этом «истинном доме» (в первоначальном тексте 1908 г. она — «дочь любимая властительного Чада»), ее иерархически-упорядоченные действия имеют прирожденное, священное значение, и даже дождь служит таинственно-мистическим фоном при совершении ею «тайн древнего обряда». Но белый европейский воин выманивает ее оттуда, и в его цивилизованном, современном мире она теряет свое священное, внутреннее «я»:

Словно вещь, я брошена в Марселе (I, 74).

Она «обессилена бедами», обременена неотвязно преследующим ее чувством вины и поэтому испытывает внутренний разлад, типичный для «сегодня» и «здесь». Более того, прочтение этого стихотворения совместно с тематически связанным «Жирафом», кажется, позволяет теперь предположить, что цель «заклинательного» художественного «представления», направленного на цивилизованную, неврастеничную героиню, чье восприятие дождя так разительно отличается от восприятия его жрицей Чада, заключается как раз в том, чтобы повернуть вспять процесс, приведший к ее страданиям и чувству потери. Другими словами, это является попыткой художника-мага залечить раны современной дезориентации, ограничения и неудовлетворенности путем поиска возобновления связи с тем почти забытым состоянием — нашептанным прапамятью во сне, — в котором человек ощущал себя психически объединенным в единое целое (дома) с «театрально-декоративной», первобытно-яркой вселенной: где обычные предметы и действия были наделены таинственным, как бы магическим значением и все взаимоотношения давали тот же «трепет души», как и сновидческая встреча с Клеопатрой или царицей Содома.

VI

Доисторический мир снов у Гумилева тем не менее не является потерянным Эдемом. Если в «Принцессе» или «Жирафе» он кажется неугрожающим, заманчиво спокойным, то, по контрасту, в некоторых других стихотворениях он характеризуется тем тревожным мраком, который Блок, по всей видимости, усмотрел в творчестве Гумилева. Он может внушать первобытный, инстинктивный страх: упоминается, например, о «древней злобе» (I, 76), «звериной злобе… с незапамятных пор» (I, 54). Вследствие этого поиск приобщения посредством воображения и эмоций к примитивному состоянию «нашей первозданной натуры» является потенциально опасным, иногда ужасающим и требует особого рода мужества.

Элемент риска, вовлеченный в переступление узких границ знакомого, дневного мира, отчетливо ощутим, например, в стихотворении «Влюбленная в Дьявола», где резко противопоставляются духовные горизонты страстной девушки, «мечтающей всегда» и «влюбленной в Дьявола», и тех обитателей ее угнетающе мрачного мира, которые пытаются изгнать кружащую ей голову опасность и восстановить нормальность. Противопоставление двух разных мировосприятий также лежит в основе «Ахилла и Одиссея». В первых четырех строфах этого стихотворения Одиссей упрекает Ахилла в падении в жизнь бездейственной роскоши и кажущейся женоподобной изнеженности («…завивает, как деве, невольница / Черных кудрей твоих длинные пряди»). Он рассказывает о многочисленных боевых неудачах ахеян, пытаясь устыдить своего собеседника и, таким образом, вернуть его на войну. Но стихотворение переходит в примечательное уничтожение традиционно-героического, «мужественного» воина. Поразительно лаконичный ответ надушенного, элегантного Ахилла дается в пятой, заключительной, строфе:

Брось, Одиссей, эти стоны притворные,

Красная кровь вас с землей не разлучит,

А у меня она страшная, черная,

В сердце скопилась, и давит, и мучит.

(I, 314)

Несмотря на его изнеженную внешность, Ахилл Гумилева не является слабовольным трусом; и его слова выявляют духовную глубину и сложность, которые делают его более чем под стать храброму Одиссею. (Следует заметить, что эти последние строчки содержат в себе опровержение предыдущей, более упрощенной характеристики Ахилла Одиссеем: «Сердце безгневно и взор твой лилеен»). Сравнение Ахиллом его собственной черной, страшной крови с красной кровью Одиссея и ахеян, возможно, намекает на предвидение им своей скорой смерти и, таким образом, на обладание неким даром ясновидения, переходящим в область оккультного. Но настоящим источником несомненного превосходства Ахилла является его отчетливое осознание той жуткой тьмы, которая «скопилась» внутри него, проявляющееся на фоне столь неприемлемого для прямолинейного воина эстетического наслаждения всем изысканным и утонченным («вместо доспехов меха леопарда…»; «запах не крови, а нарда»; «сладкие вина»). Душа эстета измучена и резко раздвоена, ибо он более уязвим для «ран настоящего», чем человек физического действия; но его сила заключается в том, что, уже завоевав себе репутацию незаменимого, первого воина, он все-таки стремится к расширению своего опыта — к умозрительной конфронтации как с «черной гибелью», так и с «неведомым счастьем»[55], к углублению своего сознания в «пространства без границ» (I, 65).

Как и Ахилл, Каракалла тоже представляет собой сложного эстета, склонного к интроспекции ценителя всего причудливого, который пренебрегает заурядными «мужскими» обязанностями воина и любовника ради не физических, а психических приключений. И в стихотворении «Каракалла» конфронтация с внутренним мраком, явно связанная с прапамятью, выявляет всю свою положительную ценность.

Значение «сна наяву» Каракаллы наиболее открыто выражено в ранних редакциях. Так, например, в одном варианте:

И под этим замолчавшим небом

Ты с великой тайною — одно.

(I, 493)

И, немного более пространно, во втором варианте:

Стон земли несется из тумана,

Стон земли, больной от диких чар.

И великой мукою вселенной

На минуту грудь свою омыв,

Ты стоишь, божественно-надменный,

Император, ты тогда счастлив.

(I, 493)

Очевидно, Каракалла тут достигает того «эмоционального отождествления с природными явлениями», которое в основном было утрачено цивилизованным человеком; и в таком «единении» он находит облегчение от осаждающей его «двойственности». Но это, в конечном счете, все-таки не сводится лишь к пантеистическому приобщению человеческого духа к природе. Как указано выше, первобытный ландшафт садов Каракаллы, имеющий многочисленные параллели в «Романтических цветах», принадлежит к внутреннему миру снов; и можно поэтому предположить, что «счастье» Каракаллы заключается в ощущении целостности, приобретенной посредством объединения сознания (ибо магнетические сны сознательно направлены) с «великой тайной» его собственного существа — внутренней вселенной его подсознания. Такое гармонизирование сознательных и бессознательных элементов определяется Юнгом как «трансцендентная функция» и является ключевым для того процесса индивидуации, «развития личности в состояние целостности», который занимает центральное место в его теориях[56].

В последнем, опубликованном, варианте «Каракаллы» темно-изумрудный крокодил Нила играет важную роль в выявлении того же значения. «Чуждый людям и природе»[57], это причудливое воплощение фантастической сказки и «нарушитель гармонии» (I, 80) олицетворяет, по всей видимости, нечто сходное с первобытными стонами больной земли в более ранних вариантах. В то же самое время это тревожащее доисторическое пресмыкающее представляет собой «анамнестическую связь» между сознательным умом императора-эстета и самыми темными, примитивными глубинами его психики. Как «земноводное» существо (аналогичное, между прочим, как изумрудным летучим рыбам в «Корабле», так и дельфинам с «изумрудными спинами», предоставляющим возможность увести с морского берега в зачарованные сновидческие владения влюбленного принца в стихотворении «Отказ»[58]) крокодил может восприниматься, в соответствии с Юнгом, одним из тех странных животных, которые символизируют трансцендентность, «со способностью жить в двух средах, в воде и на земле»:

Эти существа, пришедшие из глубин древней Земли Матери, являются символическими обитателями коллективного подсознания. Они привносят в поле сознания особое хтоническое (подземное) послание[59].

В таких символах завершается объединение сознательного и подсознательного психического материала[60]; и странный эпизод с луной, которая спускается к Каракалле, «молода, светла и влюблена», чтобы быть отосланной его черной магией — словами «еще страшнее и запретней», подтверждает его твердую решимость вникнуть в это исключительно сильное «хтоническое послание» без отвлечения возвышенным, условно-романтическим или идеалистическим. Его намерение — изведать те «бездны духа», которые, по мнению Городецкого, не имели места в поэзии Гумилева.

Естественно, что послание, которое символически выходит из подземной области психики, не получает логически последовательной формулировки; но его воздействие в конце стихотворения в сущности такое же, как и в первоначальных вариантах:

Медленно, как следует царю,

Ты, неверный, пышными стихами

Юную приветствуешь зарю.

(I, 79)

И здесь, по крайней мере на некоторое время, ранее дезориентированный император «обретает себя». Эпитет «неверный» указывает на то, что его преобразование — не полное; но те стихи, которые он сочиняет навстречу заре, все-таки безусловно свидетельствуют о том, что, в отличие от «Рассвета» или «Принцессы», нечто от сновидческого столкновения с «чужими», доисторическими глубинами было успешно ассимилировано, придавая силу и утешение в дневной реальности. Сознательная конфронтация утонченного эстета с темными безднами, — в одном смысле, возможно, вызванными перед ним его врагами, но, в конечном счете, производными от его собственной психики, — является, таким образом, эффективным способом «оккультной борьбы с ранами сегодняшнего и здешнего», источником обогащения личности и путем к полному самоосуществлению. По терминологии Юнга, посредством «интегрирования части своей бессознательной личности и привнесения ее в действительную жизнь», Каракалла идет по направлению к тому «полному выявлению потенциала своего личностного «я», которое представляет собой конечную цель процесса индивидуации[61]. В контексте «Романтических цветов» модель потери личности, дезориентации и внутреннего разлада, наиболее полно представленная, как кажется, в «Озере Чад», полностью инвертируется в «Каракалле»; и путь художника, мага и сновидца, чьи цели проглядывают в «Жирафе», обретает в этом стихотворении свое самое существенное выражение.

Хотя значение опыта Каракаллы должно быть расценено на фоне других стихотворений сборника, следует отметить, что именно на такой положительной ноте и кончается последнее авторизованное издание «Романтических цветов». За тремя стихотворениями на тему озера Чад следуют семь «римских» стихотворений, завершающихся «Играми» и циклом «Каракалла», и сборник заканчивается «Неоромантической сказкой». В этом последнем стихотворении описывается путешествие молодого принца, «на днях еще из детской», за пределы знакомого ему мира, в опасную, сновидческую страну носорога и людоеда[62]. С помощью магии своего дворецкого принц побеждает людоеда — владыку «зла и заклинаний» — и торжествующе возвращается домой. Людоеда он привозит с собой пленником, и тот впоследствии приручается и преобразовывается, чтобы вести мирное существование в приветливом «дневном» царстве. С гораздо большей легкостью, чем римский император, этот сказочный принц положительно ассимилирует некую часть внутреннего мрака, продвигаясь по пути к самореализации. Таким образом, модель достижения Каракаллы повторяется в самом конце сборника, в более легком ключе[63].

VII

Хотя окраска и воздействие снов значительно варьируются от стихотворения к стихотворению, теперь стало ясно, что в плане значения, так же как и в плане выражения, постоянное обращение Гумилева к темам магии и сновидений, а также к теме искусства и образу художника-эстета придает поэзии «Романтических цветов» существенное внутреннее единство. Эти стихотворения не проповедуют какую-нибудь одну последовательную идею. Вместо этого некое неизменное, внутреннее образно-тематическое ядро постоянно переформировывается в целый ряд перемещающихся, часто диаметрально противоположных конкретных воплощений, в результате чего истолкование каждого отдельного стихотворения непременно зависит, в конечном счете, от контекста всего целого. Такая организация стихотворного сборника в связную систему впоследствии стала отличительной чертой акмеистической поэтики[64]; но она значительно предвосхищается уже во втором сборнике Гумилева.

Возвращаясь еще раз к дневниковой записи Александра Блока, можно теперь утверждать, что направление своеобразных «стихов из снов» Гумилева — так же как и мандельштамовской поэзии 1920 г. — действительно представляет собой прямую «противоположность» блоковскому. В отличие, по крайней мере, от типичного устремления символистской поэтики, a realibus ad realiora, ранняя поэзия Гумилева устремлена сначала вовнутрь, в область психики — то красочно-заманчивой, то темно-угрожающей — и оттуда обратно, еще раз в настоящую, «внешнюю» действительность. (Как и искусство, на которое они так похожи, сновидения «формулирующим» влиянием «входят… в круг нашей жизни».) Иначе говоря, хотя Гумилев и использует характерно-символистскую тематику сновидения и магии, его поэзия сосредотачивается на внутреннем, а не на запредельном и обращена, в конечном счете, к реальному, а не к идеальному. Будучи и в этом отношении уже созвучной с принципами будущего акмеизма, она антропоцентрична и представляет собой, в полном смысле этого слова, «возвращение» в наш земной мир. В дальнейшем противопоставлении символизму, она может считаться скорее экзистенциальной, чем идейно-философской. Подобно крокодилу Каракаллы, гумилевские сновидения и сновидческая поэзия прежде всего отражают не «миросозерцание» — что, по его словам в письме к Брюсову в марте 1907 г., «было бы слишком мало», — а различные грани «истинной сущности» человека. Таким образом, центральная ось значения этой поэзии — иная и в каком-то смысле более неуловимая, чем в символизме. Отчасти по этой причине, как можно предположить, иногда считалось, что поэзия Гумилева лишена глубины. В действительности, почти с самого начала она выявляет значительную семантическую осложненность под зачастую кажущейся простой, но достаточно трудно проницаемой внешней оболочкой.

Что касается специфических связей «Романтических цветов» с более поздним творчеством Гумилева, то в заключение можно отметить, что интерес к «истинной личности» и развитию индивидуума в направлении к самоосуществлению фактически не иссякает. Как мы сейчас увидим, этот интерес видоизменяется и в его следующем сборнике, «Жемчуга»; а впоследствии, без сомнения, лежит в основе того устремления к «расцвету всех духовных и физических сил» (III, 117), которое определяло, по утверждению Гумилева, саму сущность акмеизма. Показательно в этом смысле, что прямым преемником Каракаллы можно считать Кадма — царя-архитектора, мага и «визионера», о котором пойдет речь в четвертой главе этой книги как о неразгаданном герое программно-акмеистической пьесы «Актеон». Но как показывают, например, стихи об озере Чад, Каракалла (а вслед за ним и Кадм) преуспевает только там, где другие терпят неудачи. Во многих других произведениях Гумилева, соответственно, продолжают затрагиваться и проблемы отчуждения современного человека в цивилизованном мире, его ощущение неполноты и утерянной причастности к его «истинному дому». Диалектически сопряженным с этим неизменно остается и сильный элемент примитивизма.

Кроме того, в каждом последующем сборнике гумилевских стихов опять-таки можно проследить его непрестанное влечение к оккультизму; его концепцию искусства как своего рода заклинание, гипноз, «зловещих ночных видений тетрадь» (I, 219); интерес не просто к сновидениям, а к сновидениям как прапамяти; и к идее о «жизнях предыдущих»[65]. Тематика магии, оккультизма и сна не ограничивается «Костром» и «Огненным столпом» или же поэзией какого-либо одного строго определенного периода, и в этом смысле творческий путь Гумилева (сложного эстета, духовно более сродни, как кажется, с Ахиллом или Каракаллой, чем с воином-Одиссеем) намного более целостен и един, чем это считается в общепринятых концепциях.

Сноски:

[1] Наиболее полный критический анализ «Романтических цветов» дан в кн.: Sampson E. Nikolay Gumilev. Boston, 1979, рр. 56–63; и, со специфической точки зрения «поэтики», в статье: Василевская Л. И. О приемах коммуникативной организации в ранней лирике Н. С. Гумилева. — Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 1993, т. 52, № 1, с. 49–60. См. также: Верховский Ю. Путь поэта. О поэзии Николая Гумилева. — В сб.: Современная литература. Л., 1925, с. 93–111 (разбор «Романтических цветов» в совокупности с другими ранними сборниками Гумилева); и ценные наблюдения по поводу отдельных стихотворений в кн.: Слободнюк С. Л. Н. С. Гумилев. Проблемы мировоззрения и поэтики. Душанбе, 1992.

Настоящая глава основывается по преимуществу на наиболее полном, третьем издании «Романтических цветов», выпущенном Гумилевым в 1918 г. (В сокращенном варианте «Романтические цветы» вошли четвертым, заключительным разделом в сборник «Жемчуга», 1910 г.) Именно этот текст 1918 г. воспроизводится почти во всех современных публикациях Гумилева, включая московский трехтомник (единственное значительное исключение — составленное Н. А. Богомоловым издание с текстом 1908 г.: Гумилев Н. Стихи. Письма о русской поэзии. М., 1989). При этом, однако, учтены и более ранние варианты; а по хронологическим соображениям не рассмотрены шесть стихотворений, вошедших в состав сборника 1918 г.: «Сонет», «Баллада» и «Оссиан», которые первоначально были опубликованы в «Пути конквистадоров» (1905 г.); и «Выбор», «Основатели» и «Манлий», написанные, по всей видимости, лишь после первой публикации «Романтических цветов» в январе 1908 г.

[2] Ахматова А. А. «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. Публ. К. Н. Суворовой и В. А. Чернах. — Новый мир, 1990, № 5, с. 223.

[3] Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин, 1923, с. 108; Mirsky D. S. A History of Russian Literature. London, 1964, р. 486.

Идентичное мнение о том, что «большинство стихотворений (Гумилева. — М. Б.) написаны в мажорном ключе» см., напр., в кн.: Slonim M. From Chekhov to the Revolution. New York, 1962, р. 215.

[4] Айхенвальд Ю. И. Гумилев. — В его кн.: Силуэты русских писателей. Изд. 4-е. Берлин, 1923, т. 3, с. 265–78.

[5] Nivat G. L’Italie de Blok et celle de Gumilev. — Revue des Etudes Slaves, 1982, t. 54, р. 707.

[6] Подробнее об этом см. ниже, гл. 4, раздел 5. (Баскер М. «Актеон» – «забытый» манифест акмеизма // Баскер М. Ранний Гумилев: Путь к акмеизму. — СПб., 2000. — С. 134–140. — Прим. сканировщика).

[7] Poggioli R. The Poets of Russia, 1890–1930. Cambridge, Mass., 1960, рр. 215–16, 226.

[8] Обзор мнений на этот счет см. в статье: Monas S. Gumilev: Acme and Adam in Saint Petersburg. — В кн.: Gumilev N. S. Selected Works. Transl. by B. Raffel and A. Burago. New York, 1972, р. 13.

[9] Городецкий С. М. Рец. на кн.: Гумилев Н. Чужое небо. — Речь, 1912, 15 (28) октября.

[10] Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960–63, т. 6, с. 183.

[11] См. в особенности: Богомолов Н. А. Оккультные мотивы в творчестве Гумилева. — De visu, 1992, 10, р. 46–51; Эшельман Р. Гумилевское «Слово» и мистицизм. — Русская мысль, 1986, 29 августа; и отдельные наблюдения в кн.: Eshelman R. Nikolai Gumilev and Neoclassical Modernism: The Metaphysics of Style. Frankfurt am Main, 1993. См. также указанную ниже (прим. 14) работу Эшельмана о «Душе и теле».

[12] Струве Г. П. Гумилев. — Россия и славянство. Париж, 1931, 29 августа, № 144; его же: Творческий путь Гумилева. — В кн.: Гумилев Н. С. Собр. соч.: В 4 т. Вашингтон, 1962–8, т. 2, с. 33–34.

Приверженцем такой концепции творческого пути Гумилева является и автор первой англоязычной монографии о Гумилеве Э. Сампсон (см. в особенности: Sampson E. D. Un the Middle of the Journey of Life: Gumilev’s “Pillar of Fire”. — Russian Literature Triquarterly, 1971, № 1, р. 287). Авторитетное изложение сходного мнения см. также: Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка. — В кн.: Взгляд. Критика. Полемика. Публицистика. М., 1988, с. 336–62.

Добавим, что именно крайнее неприятие взглядов Струве на творческое развитие Гумилева побудило Ахматову к написанию ею уже процитированных выше заметок в 1960-е годы (Ахматова А. А. «Самый непрочитанный поэт»).

[13] Голенищев-Кутузов И. Мистическое начало в поэзии Гумилева. — Россия и славянство. Париж, 1931, 29 августа, № 144; Оцуп Н. Вступительная статья к кн.: Гумилев Н. С. Избранное. Париж, 1959, с. 27–8; Кленовский Д. Оккультные мотивы в русской поэзии нашего века. — Грани. Франкфурт, 1953, № 20, с. 129–37.

[14] См.: Masing-Delic I. The Time-Space Structure and Allusion Pattern in Gumilev’s “Zabludivshiisja tramvai”. — Essays in Poetics, 1982, vol. 7, pp. 62–83; Rusinko E. Lost in Space and Time: Gumilev’s “Zabludivshiisja tramvai”. — Slavic and East European Journal, 1982, vol. 26, рр. 383–402; Eshelman R. «Dusha i telo» as a Paradigm of Gumilev’s Mystical Poetry. — Nikolaj Gumilev. 1886–1986. Papers from the Gumilev Centenary Symposium. Ed. S. D. Graham. Berkeley, 1987, рр. 102–32.

Как Masing-Delic, так и Eshelman касаются, между прочим, значительного и для «Романтических цветов» понятия астрального тела. Rusinko основывает свой анализ на философии Бергсона, опровергая мнения о «возврате» позднего Гумилева в мистицизм.

[15] Обзор мнений по этому вопросу см.: Pyman A. The Life of Aleksandr Blok. Oxford, 1980, vol. 2, рр. 348–9.

[16] Александр Блок. Новые материалы и исследования. — Литературное наследство. М., 1982, т. 92, кн. 3, с. 56.

[17] Собр. соч., т. 7, с. 371.

[18] См., напр.: Ремизов А. М. Крюк (память петербургская). — Новая русская книга, 1922, № 1, с. 8; Иванов-Разумник В. И. Изысканный жираф. — Знамя, 1920, № 3–4, стб. 51–2; Ракитин Ю. Две тени. Блок и Гумилев. — Вестник русского христианского движения. Париж, 1986, кн. 147, с. 174. См. также пародии на «Жирафа» и характеристики Гумилева, приведенные в кн.: Гумилев Н. Неизданное и несобранное. Сост., ред. и коммент. М. Баскер и Ш. Греем. Париж, 1986, с. 188, 288; и в публикации Р. Д. Тименчика: Неизвестные письма Н. С. Гумилева. — Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988, т. 46, № 1, с. 61.

[19] Matlaw R. E. Gumilev, Rimbaud and Africa: Gumilev and the Exotic. — Actes du VI Congres de l’Association Internationale de Litte'rature Compare'e. Stuttgart,1975, рр. 654–5.

[20] Ср. утверждение Л. Страховского: «Поразительный эпитет изысканный <…> часто комментировался в то время, когда появились “Романтические цветы”, ибо трудно себе представить изысканного жирафа, а само прилагательное воспринималось несколько вычурно-манерным» (Strakhovsky L. I. Craftsmen of the Word: Three Poets of Modern Russia. Cambridge, Mass, 1949, р. 15).

[21] См., напр.: История русской поэзии. Л., 1969, т. 2, с. 376; Sampson E. D. Nikolay Gumilev, рр. 59–60; Bristol E. The Acmeists and the Parnassian Heritage. — American Contributions to the X International Congress of Slavists (Literature). Columbia, Ohio, 1988, рр. 71–81.

[22] Пуришевая В. Библиотека Валерия Брюсова. — Литературное наследство. М., 1937, т. 27–8, с. 674. Следует добавить, что мнение о парнассизме Гумилева — против которого так возражала А. Ахматова («Самый непрочитанный поэт», с. 220, 221, 223) — берет свое начало в рецензии Брюсова на «Романтические цветы» (Весы, 1908, № 3, с. 77–8).

[23] Примечательно, что слова «декорация» и «декоративный» применил сам И. Ф. Анненский в своей рецензии на «Романтические цветы» Гумилева (Речь, 1908, 15 декабря; перепеч. в статье: Тименчик Р. Д. Иннокентий Анненский и Николай Гумилев. — Вопросы литературы, 1987, № 2, с. 274–6). Ср. также упоминание о «декоративных жирафах» в начале рассказа Гумилева 1907 г. «Вверх по Нилу» (II, 253).

[24] Гумилев Н. Неизданное и несобранное, с. 99; Гумилев Н. С. Неизданные стихи и письма. Ред. Г. П. Струве. Париж, 1980, с. 37.

[25] Неизданные стихи и письма, с. 14.

[26] См.: Ахматова А. Биографическая канва Николая Гумилева. — Наше наследие, 1989, № 3, с. 82–3; Гумилев Н. Неизданное и несобранное, с. 100.

[27] Papus (Dr. Encausse). What is Occultism: A Philosophical and Critical Study. Trans. F. Rothwell. London, 1913, р. 18. О русском переводе этой книги как авторитетном источнике по оккультизму см. рецензию Брюсова (под псевдонимом Аврелий) на кн.: Тухолка С. Оккультизм и магия. — Весы, 1907, № 7, с. 81.

[28] Le'vi E'liphas (Constant A.). Transcendental Magic. Its Doctrine and Ritual. Transl. by A. E. Waite. London, 1986, рр. 97, 113, 63. (Первоначально по-французски: Dogme et rituel de la Haute Magie. Paris, 1861.)

[29] О его сравнительно быстром разочаровании произведениями французских оккультистов свидетельствует, напр., его письмо к Брюсову от 11 ноября 1906 г. (Неизданное и несобранное, с. 99–100). Последовательным, практикующим оккультистом Гумилев так и не стал (см., однако, ниже прим. 32); но, как он откровенно признал в другом письме к Брюсову от 7 февраля 1908 г. (Неизданные стихи и письма, с. 37), это не исключало его дальнейший интерес к традициям, идеалам и образности разных оккультных учений как источникам для его поэтического творчества.

[30] Цит. по первой публикации: Весы, 1907, № 7. В пересмотренном, окончательном варианте (I, 56–7) пропущено открытое упоминание «темных снов»; зато странный, «сновидческий» фон происходящего описывается более красочно.

[31] О способности «истинного Мага» предвидеть будущие события см.: Le'vi E'. Transcendental Magic, р. 12.

[32] Об умении мага «повелевать духами» см.: Papus. What is Occultism? Рр. 63–5. Отметим, что сам Гумилев как будто пытался вызвать дьявола (Люцифера) — частого посредника в практике черного мага (ср.: Le'vi E'. Transcendental Magic, р. 29) — во время своего обучения в Сорбонне и работы над «Романтическими цветами» (см. воспоминания О. Л. Делла-Вос-Кардовской — в кн.: Жизнь Николая Гумилева. Сост. и коммент. Ю. В. Зобнина, В. П. Петрановского, А. К. Станюковича. СПб., 1991, с. 31–2).

Ср. также начало гумилевского эссе 1907 г. «Карты»: «Древние маги любили уходить из мира, погружаться в соседние сферы, говорить о тайнах с Люцифером и вступать в брак с ундинами и сильфидами. Современные — старательно подбирают крохи старого знания и полночью, в хмурой комнате, посреди каменного города вещими словами заклинаний призывают к своему магическому кругу духов бесформенных, страшных, но любимых за свою непостижимость» (II, 251).

В свете гумилевских, по словам Брюсова, «удачных добавлений» к первоначальному тексту «Пещеры сна» о Вечном Жиде и фее Маб (Гумилев Н. Неизданные стихи и письма, с. 80; о композиционной истории стихотворения см.: Неизданное и несобранное, с. 94, 226) обратим внимание также на некоторые параллели оккультных действий и обстановки этого стихотворения со словами лирического героя поэмы английского поэта П. Б. Шелли «The Wandering Jew»:

«The past, the present, and to come, / Float in review before my sight: / To me is known the magic spell, / To summon e'en the Prince of Hell; / Awed by the Cross upon my head, / His fiends would obey my mandates dread…»; и далее: «Oft I invoke the fiends of hell, / And summon each in dire array — <…> — Once on a night <…> I marked a circle round my form; / About me sacred reliques spread, / The reliques of magicians dead, / And potent incantations read <…> A superhuman sound / Broke faintly on the listening ear, / Like to a silver harp the notes, / And yet they were more soft and clear». Ср. также: «When a soft and silver sound, / Softer than the fairy song, / Which floats at midnight hour along / The daisy-spangled ground» (lines 805–10, 877–89, 905–8, 1142–5).

Как известно, Шелли также принадлежит поэма о королеве Маб, которая предстает в своем традиционном облике в начале Песни I (начиная с: «Oh! not the visioned poet in his dreams…»):

«The broad and yellow moon / Shone dimly through her form <…> From her celestial car / The Fairy Queen descended <…> Her thin and misty form / Moved with the moving air, / And the clear silver tones, / As thus she spoke, were such / As are unheard by all but gifted ear» («Queen Mab», I, lines 79–80, 105 ff.).

Произведения Шелли могли быть знакомы Гумилеву по переводам К. Д. Бальмонта (напр.: Шелли П. Б. Полн. собр. соч. Т. 1–3. СПб., 1903–7). На другое английское изображение феи Маб — монолог Меркуцио в «Ромео и Джульетте» — указывается в примечании М. Д. Эльзона к «Пещере сна» в его издании: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988, с. 549.

[33] Le'vi E'. Transcendental Magic, р. 113. О появлении мертвых в астральном плане см.: там же, с. 273–4.

[34] Gibbon E. The Decline and Fall of the Roman Empire. 2nd ed. London, 1909, vol. 1, р. 148.

[35] Ср. в одном раннем варианте стихотворения: «Угрожаешь Фебу, споришь с Фебом…» и т. д. (I, 493).

[36] Ср. также размышления об исчезнувшем легендарном великолепии садов Каракаллы в стихотворении Д. С. Мережковского «Термы Каракаллы» (в частности: «Там, где прежде, в сладкой тени, / Мозаичные ступени / К баням мраморным вели; / Где сенаторы-вельможи <…> Императору на ложе / Приводили дочерей» с гумилевским «И ласкает быстрый Тибр ступени / Гордо розовеющих садов» и т. д.); и связь этих садов с порождением поэтического вдохновения в предисловии к «Освобожденному Прометею» (Prometheus Unbound) П. Б. Шелли.

[37] Dion Cassius. Dio’s Roman History. Transl. by E. Cary. London, 1927, vol. 9, рр. 341–3, 243, 303, 325. Хотя, насколько мне известно, «История» Диона Кассия в то время не была переведена на русский, Гумилев мог бы ознакомиться с ней в французском переводе: Historie romaine de Dion Cassius, traduite en franc,ais avec des notes critiques, historiques, etc., et le texte en regard, par E. Gros. 10 vols. Paris, 1845–1870. «Римская история» привлекала внимание и молодого Брюсова как возможный источник сюжетов (см. его автобиографию), и, несомненно, была знакома в подлиннике гумилевскому школьному директору И. Ф. Анненскому. Любопытно, что эпиграф из Диона к стихотворению Вяч. Иванова «Дни недели» (Кормчие звезды) дан не по-гречески (как обычно в ивановских эпиграфах), а по-русски.

В отношении Каракаллы к своей жене можно также увидеть заметное соответствие с концепцией Леви об истинном адепте как о человеке, освободившемся от рабства физической страсти (Le'vi E'. Transcendental Magic, рр. 28, 32). Подобная тема возникает и в отношении Кадма к своей жене Агаве в пьесе «Актеон»: см. ниже, гл. 4, раздел 5. (См. прим. 6. — Прим. сканировщика).

[38] Dion Cassius. Dio’s Roman History, vol. 9, рр. 315, 317.

[39] Le'vi E'. Transcendental Magic, р. 12.

[40] Следует добавить, что во времена Римской Империи император мог лично назначать консулов или же сам становиться консулом (см., напр.: The Oxford Classical Dictionary. 2nd ed. Oxford, 1980, р. 280).

[41] Ср. также строчку «Ее фламинго плавает в лазури». Из стихотворения «Сады души» (I, 70).

[42] «Неоромантическая сказка» цитируется здесь по первым публикациям: Сириус, 1907, № 3; и Жемчуга, 1910.

[43] Слова «таинственный», «тайный», как кажется, тоже могут считаться указателем оккультных, сновидческих состояний (см. стих.: «Отказ», «Пещера сна», «Заклинание», «За гробом», «Сады души», «Зараза», «Каракалла», «Неоромантическая сказка»).